圖/文:羅秋昭

十、第二次審判

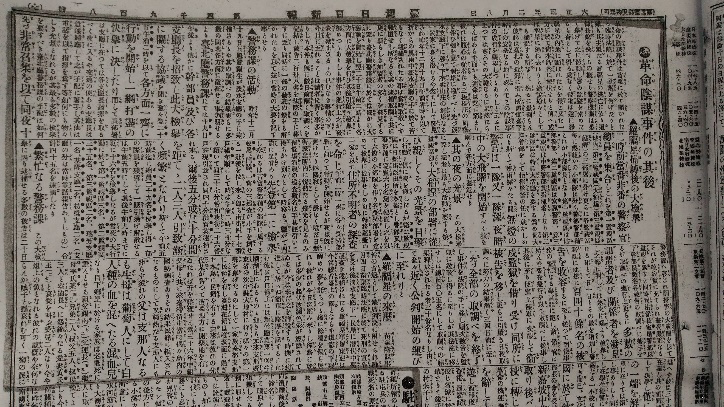

▲《台灣日日新報》對後續搜捕革命黨人的報導

「苗栗臨時法庭」第一次開庭審判,從11月19日開始,到12月5日告一段落。但臨時法庭並沒有撤離,因為在第一次審判結束之前,12月4日從臺北、錫口、士林、新莊、板橋、基隆、瑞芳、頂雙溪、茶硼、樹杞林三叉河、大湖等地區又搜捕了一批革命黨員。加上12月18日祖父在淡水被捕,從他身上搜出的兩本黨員名冊。按圖索驥又有數百人被捕下獄,這些革命黨員不僅是桃、竹、苗地區的客家人,還有台中、台北、基隆等地區的閩南人。這些被捕的人犯,分別關在臺北監獄和新竹監獄。經嚴審之後,確定為革命志士,即畫押、造冊,再移送到苗栗臨時法庭,接受審判。

第二次送到苗栗臨時法庭的被告,比第一次的人數多,押送過程也比第一次嚴密,每一地區押送人犯,都有10名以上的日本警察護送。特別是台中的江炳文志士,從臺中押送到苗栗臨時法庭,除了當地支廳警察10名以外,還從清水支廳派了20名警察,跟隨前往。主要是江炳文是己經犧牲的江亮能烈士所召募的同志,他們兩人都是草藥醫生,有一身好功夫,護送的警察深怕在過程中有點閃失,難以向上級報告,是以在押送過程中更加嚴密。

從臺北押解的被告,在火車上有警察護送,沿途有警官戒備。由於人犯過多,除了把人犯手腳用繩結索繫緊,人犯腳上拷著沉重的鐵鐐,走路都發出咔啦咔啦的聲響。下了火車,深怕有人途中劫囚,人犯頭上則套著竹簍,以隱藏身分。

▲此為噍吧年事件解送人犯之照片,非苗栗事件,但解送方式是相同的

第一次審案過於倉促,死刑犯又在極短的時間裡執行完畢,草率的處理過程,輿論一片譁然。甚至日本國內議員都認為第一次審判,法庭上沒有為被告請律師辯護,不合乎審判的公正性,所以第二次審判時,法院主動為被告請了五位律師。分別為:花田元直、姉齒松瑚、高橋忠義、大田重助、矢野豬之八。

第二次審判雖然被告人數較多檢察長松井榮堯預估,「二次大審至遲來年正月初旬,應當可終結」。想不到整個審判時間從12月16日到次年的2月27日才結束。其中主要原因是,人犯分布較廣,押送過程費時費事,而且在審問過程中,有律師為被告辯護。另外一個重要的原因,是缺席判決死刑的羅福星,於12月18日在淡水被捕,從他身上搜出兩本黨員名冊,名冊裡有數百名黨員,警察依著名冊上資料,上門抓人,再經過繁瑣的核對、按指紋,上腳銙,再由各地解送到苗栗臨時法庭。

第二次開庭,在法庭上,檢察長說:「這些被告都有自白,從自白中可以看出其罪狀,至於警察及檢查庭上所出示的犯者的供詞,都屬於羅福星同夥的革命黨人。他們在入會小冊子中,記載了姓名,或已蓋了章,或已寫下地址和三代姓名者,所以應判其應得之罪。」

花田律師為被告辯護:

「我對於檢察官的說法,不以為意。若僅以被告在名冊上記載了姓名,或是只有蓋章,判其有罪,不妥。本人認為僅記載姓名者,未能確定其入黨之事實。或有人聞其理想,即一時衝動填上姓名住址,亦未可知。若以有姓名記載於冊上,即認定為有力證明,則甚為危險也,尤以被告都說:過去對警察之供詞,皆為『刑訊』之結果,是以應慎重考慮也。」

姉齒律師為被告辯解:

「被告若以供詞來判定,本人認為不宜,因被告眾口一詞,係受刑訊,他們對警官懷有恐怖之心理,若以『匪徒刑法令』判之,恐失之過酷,是以竊以為應輕判為幸。」

審理被告孫學老與劉秀明時,檢察官仔細說明兩人協助羅福星在台設立革命據點的事實。孫學老在庭上為自己辯護,表示自己經營旅社,廣納東西南北來的旅客,對於旅客所做所為,都不應該去干涉或詢問,至於名冊上有名字,他們都表示不知從何而來。

律師們對被告孫學老十分同情,認為經營旅社自然是廣納四方客人,必然交往複雜,以羅福星曾長期住在大瀛旅社,就認定他是革命黨人,值得商榷,於是為兩人辯護。律師以孫學老是廣東人,又在臺北開大瀛旅館,台北幾乎沒有客家人開設的旅館,不應以羅福星居住在此而判他有罪。加上手冊中並未載明三代祖宗姓名等資料,是以應作為證據不充足,判決為無罪。

姉齒律師坦率的對法官說:

「我要在這裡,提出一般人民對本案的疑問,給貴法官判決之參考。大體而言,將本案交由臨時法庭審判,並依據匪徒刑罰令加以處罰,此是否妥當,值得思考。原來『匪徒刑罰令』是土匪興盛時代所制定的刑罰,刑法非常嚴厲,此乃專屬土匪而設的法則……羅福星僅一平凡人物,來臺宣傳革命,只是言語之論,或乃詐欺之徒;被告或以利被誘,或以名被誘,不可判為有革命思想;本島人即使有革命思想,應究其原因,不宜遽判為匪徒……」

在法庭審案過程中,每一位律師都極盡可能為被告辯護,展現法治國家的文明。所有開庭時,為被告辯護的內容都可以從《羅福星抗日革命全檔》一書中讀到,而我也從這個判案檔案中,還原祖父來台領導抗日革命的經過。

第一次審判時,祖父以缺席判決死刑。事後同志力勸他早日離開台灣,回祖國重新籌謀抗日計畫,就像孫中山先生經過十次革命失敗,才獲得成功。但是祖父是抱著為革命犧牲來台的,這一走,如何面對地下同志。可是同志苦勸他:「如果不走,日本警察將會抓更多的同志,逼問他們,你的去處,這會連累更多同志的生命。」

後來,祖父羅福星在同志周齊仔的陪同下,一路行走到淡水,準備坐船離開台灣。12月18日,祖父與同志周齊仔一起在淡水某家飯店用餐,兩人餐後請店主人留他們住一晚,但是店主人看兩人很陌生,而且聽說有個中國人被通緝中,是以不敢留宿。等祖父與周齊仔離開飯店,店主人將此事告知當保正的小舅子陳金枝,陳金枝得到這消息,非常興奮,即刻告知淡水支廳長。

羅福星和周齊仔離開飯館,繼續往奎山村走去。天色越來越黑,北風吹得人寒冷難耐,走到一戶人家,燈還亮著,於是敲門央求主人李稻穗讓他們借宿一晚,周齊仔取出一筆錢給主人。李稻穗看兩人狼狽的樣子,心生憐憫,同意了。

當晚,兩個人住在靠海的芝蘭三堡下奎柔的李稻穗家裡。計劃凌晨三、四點,趁人們還在深睡時,由李家潛赴海濱,找到船主,船由竹圍溯岸北上,相信可以逃過日方監控,離開這危險之地。

窗外漸漸安靜下來,但是兩人的內心,一點也不平靜。北風呼呼作響,淡水海邊氣溫特別低,兩人胼足而眠。正當入眠時,突然聽到遠方傳來不尋常的狗呔聲,他們一躍而起,就聽到屋外一陣急促敲門聲。兩人相視而望,剎那間,門被打開了,大批警察站在門口。

原來陳金枝向淡水派出所報案以後,臺北廳警務科召開幹部,連絡淡水支廳長,大家商議後,立即展開緝捕行動。凌晨二點,小笠原支廳長率領了八名員警,到李稻穗家捉拿羅福星。

1913年12月24日,《臺灣日日新報》「落難的羅福星」;描寫深入:「羅福星與周齊仔為了逃避日警的追捕,先是躲在圓山的劍潭精舍,夜晚聽窗外蟲吟唧唧,風聲凄凄,難奈孤獨寂寞。白天在山上,遠望觀音山在雲霧繞繚中,對眼前處境無限悲苦,日暮途窮,不知今夜將往何處。兩人形銷骨立,凹陷的臉龐,令人憐惜。羅福星著黑色唐服,輕薄外套,難抵風寒,然其身裁魁偉,眼光奕奕,有果斷的氣度。在這麼落魄的情況下,他們卻仍然懷抱著對日人跟世道的不平。羅福星是個為了同胞、弟兄站出來的勇敢之人,但是革命落敗,兄弟皆四處敗走,可憐的羅福星卻被日方逮捕……」

▲1913年12月24日,《臺灣日日新報》「落難的羅福星」

次日《臺灣日日新報》另一位記者這樣描繪他所看到的情形:「本報記者見到羅福星的時候是19日下午,在淡水支廳內他和周齊仔用腳鍊綁在一起,周圍有數名警察戒護。羅福星年僅29歲,穿著羅紗的褲子,和木棉布的支那服,鼻下有鬚。他的頭特別大,似乎會讓人覺得他是宗教領袖。在派出所看到的羅福星雙頰削瘦,臉色蒼白,顯得很疲憊的樣子,但態度自若,毫無畏懼。被捕當天,對包圍的警察動了兩下拳腳,其力量很大,是個值得黨員敬重的「黑旋風」。後來在他身上搜出兩枚刻有「羅公權」和「劉士明」的印章,身旁還留有《臺灣日日新報》的有關苗栗「陰謀事件」。「警察在他身上搜出現金五十多元。羅福星將這50元全數交給隨從者周齊仔,從這事看來,他實在有老大的氣質。」

同時於1913年12月28日《臺灣日日新報》出現相關報導。有〈巨魁羅福星被捕〉、〈羅福星之人相〉;12月29日《臺灣日日新報》報導:「羅福星年齡尚29,長五尺12,著羅紗地褲,布支那服,鼻下有疏鬚,頭額特大,一見似宋教仁,其眼光射人,唇如一字,富於破壞性之相者也。淡水支廳,由數名巡查護衛。形似稍疲勞,然氣概仍自若,就縛之時,頗出抵抗,可見其臂力過人,乃黨員中之黑旋風乎。」

▲羅福星(相片右)和周齊仔(相片左)遭日警逮捕之新聞

第二次審案,到12月底,大致已經有結束,可是因為羅福星被捕,又增加了一次審判,這次開庭是專審羅福星。

審判中,律師們對羅福星的勇氣和理想,不免有些英雄相惜的情懷,想為羅福星脫罪,是以在在詰問和辯護中,律師們對審判長表示,過去在審問被告時,許多志士都談到參加革命黨,需要繳交一元或五元不等的入會費。所以整個事件,或許是羅福星以革命之名,行欺詐之實。律師說:「羅福星在上海有情人,在臺灣又有情人,開銷很大,所以『革命』只是幌子,『騙錢』才是目的。」律師試圖向法庭提出不宜用「匪徒刑罰令」,不宜將被告判以死刑。

在法庭上,羅福星對律師的辯解並不領情,反而慷慨陳詞,講述來台革命的宗旨,他說:「古來我華民與與汝日本人有冤仇,我政府表面雖與汝締結國交,然而人民對汝國無不抱恨者也。故我中華民族之臺灣人,一旦聞我輩有此舉動,亦皆贊成,富者欲助軍餉,入會者達數百家人之多,貧民喜而欲充當兵士,願服勞役者又不在少數,斯舉,無不贊為美舉,而呼快哉者也!」這全是日本苛虐臺灣人造成的,是你們引起我犯罪,我號召同志,是為解救臺灣同胞,我無罪可認。」

審判長也對律師的辯解不以為意,在審判結論中說:「在審問中,羅福星不斷表示,『人生無二死,真君子不該苟延活命,臭名流於千年,寧求一死芳名垂世。』既然是抱著必死決心來臺灣,又怎會是詐欺犯呢?畢竟,真是騙取金錢的話,又何必向中國求援呢?羅福星寫信向中國求援,有信為證,這不會是虛構的事實,不能以詐欺案作結。所以維持原判──死刑定讞。」

第二次審判過程較為公正,刑罰也較輕。臨時法庭受理的被告有349人,只有98人被起訴,其餘無罪釋放。被判十五年徒刑的2名,9年徒刑的3人;7年徒刑的20人;5年徒刑的72人,4年半的一人。這98名被告顯然比第一次判決要輕了許多。這除了法庭上有律師為被告辯護以外,羅福星也在法庭上為被告求情,認為這些被告因為誤交了損友,才會落此下場。檢察官接受了這個請求,最後以輕判作結。

自從祖父被捕之後,《臺灣日日新報》幾乎每天都有相關報導。特別是祖父被捕之後,報上不斷報導羅福星這人和事件的發生起因,以及討論著苗栗事件的經過。

如:次年(1914)2月8日「陰謀事件的進行」、「革命陰謀事件的背後」;2月10/11日「戀戀羅福星上、下」;2月13日「狂徒羅福星的抗辯」;2月17日「臨時法庭公判開庭」;2月18日「滑稽革命劇的真相」、「剝下羅福星的假面具」;2月22日「中部陰謀事件」、「被告審理終結」;2月24日「羅福星日記」、「中部匪徒判刑」;2月26日「松井檢查官的論告」;2月27日「公判行」、3月3日「匪徒著北、羅之死刑執行」;3月4日「絞刑臺上的羅福星」等,還有一些短訊和頓狂詩等。這些報導或有褒貶,我看見的是輿論對這事件的重視。

▲1914年2月18日《台灣日日新報》,「剝下羅福星的假面具」

▲大正三年2月18日《台灣日日新報》,「滑稽革命劇的真相」

▲大正三年2月14日《台灣日日新報》,「狂徒羅福星之抗辯」

狂徒羅福星之抗辯中寫道:「狂徒羅福星,是個愚昧的人,為革命大義犧牲,真是憨直得令人憐憫。雖說羅福星犯下罪過,是他冥頑不靈,為了大義而慷慨赴死,深陷囹圄也不曾悲嘆埋怨,這點倒是十分有氣魄膽識的。他在庭上強調『虎死留皮,人死留名』的傳統思想,為革命而犧牲是有意義的。」

檢察長松井榮堯在審案結束後,在報上寫了一篇〈滑稽革命劇的真相〉,文中寫道:

「被告羅福星認為日本政府之施政甚為殘酷,本島人生活非常困苦,故不可不起革命。革命黨員將等待時機,一旦時機成熟,在各地發起暴動,殺戮日本人,使臺灣脫離日本人統治。以此做為宣傳革命思想,並以此召募同志,仍照中國革命黨組織方式,派定若干人為旅長,團長、排長、而在其上有司令官。已交檢之任命狀,確係事實。」

苗栗臨時法庭的判決書上,引述了羅福星對同志的宣言,審判官在「報告書」上寫下:「『依據了羅福星的自敘,以及蒐證到的日記內容,綜合出被告羅福星並非一人策劃,有幾位被告也陳述,曾與福州來的劉士明等有過接觸,他們受孫中山先生創建民國而興起抗日革命的。如今土人(臺灣人)未經過充分教育前,都會像羅福星所為,如同繁花燦然而開,興起起革命思想,與日本人戰爭,使臺灣復歸於中國領土。然而他們沒有武器子彈,毫不思前想後,就魯莾言戰,就像三歲孩童揮舞空拳,迎向武士挑戰一樣。』此蓋因被告有馳騁中國革命街衢之經歷,又因係廣東人之共通性的一種革命之天性(下略)至若聽信被勸誘而入黨者,動機雖有不同,然總而言之,皆贊成革命之宗旨而入黨者也。至於糾合如此多數同志,被告實成為主動力之人物。被告力辯,臺灣原為中國的領土,臺民原為中國的人民,故組織革命黨,謀行驅逐日本於本島之外,光復臺灣,是以維持原判。」

(未完待續)

下一篇:辛亥革命羅福星後裔的故事(五)