轉發自:南京論壇(點我看原文)

作者:張朋園

【上】【下】

賞生恤死:臨時稽勳局的業績

臨時稽勳局機構設置基本形成後,制定賞恤章程與確定賞恤許可權成為重點。1912年8月上旬,臨時稽勳局出臺《暫訂賞恤章程草案》,成為稽勳賞恤依歸。該草案內容豐富,共有九章四十七條。第一章規定民國開國之勳績類別,即前文所提臨時稽勳局的五項職掌,每項勳績類別分為特別勞績和異常勞績兩種,每個類別所對應的特別勞績和異常勞績細分為小項,多達60種,其目的在於盡可能囊括所有為革命有過貢獻的人物事蹟。第二章是勳績判列,分為死亡、受傷、逃放、宣勞和輸資五種,死亡事實又可分為刑斃幽斃轟斃、陣亡、因公殞命、傷亡、積勞病故等五項。第三章規定賞恤法,「賞」以勳章、年金、勳金、賞金等形式呈現,「恤」分為「子」「醜」兩項,並以「一次恤金」和「年撫金」形式呈現。第四章規定忠裔褒恤法,「為國效死之遺孤應聽其就學於地方各學校準免學費,以示優待」。第五章是賞恤規則,由臨時稽勳局調查審議核准後,彙報大總統批准。第六章是請賞請恤規則,「應視其立功或死義地方,呈報該省都督或該省調查會收受辦理」。第七章是賞勳給予證明書規則,由稽勳局局長核定署名,匯呈大總統蓋印並彙報國務院存案,再由稽勳局交於本人或遺族。第八章是年撫規則,年撫金給予的順序是優先寡婦和孤兒,若無則移給父母或祖父母,其中寡婦、父母、祖父母終身享有年撫金,孤兒給至24歲為止。第九章是恤金給予令規則,附有具體令式樣。

在臨時稽勳局制定賞恤章程之前,北洋政府依據的是陸軍部制定的賞恤章程。南京臨時政府時期的陸軍部在1912年3月頒佈《陸軍部規定陸軍官佐士兵恤賞表》,按軍官階級(自大將軍至二等兵,共16級),分別對陣亡、陣傷致廢者給予不同額度的恤金。1912年9月12日,北洋政府修訂陸軍部賞恤章程,頒佈《陸軍平時恤賞暫行簡章》和《修正陸軍戰時恤賞簡章》,前者涵蓋「剿辦內亂傷亡之恤賞、因公傷亡之恤賞、積勞病故之恤賞」,後者包括「陣亡、傷亡、臨陣受傷、因公殞命、積勞病故」等五種戰時傷亡事實。

陸軍部和臨時稽勳局兩個部門分別制定的賞恤章程雖然並行不悖,甚至有參照互補的價值,但兩者關於戰時傷亡的賞恤規定極具衝突之處,而且臨時稽勳局的《暫訂賞恤章程草案》第二十一條規定「有關陸海軍人員者,本局得匯諮陸海軍部立案」,因此厘清許可權成為緊要之事。黃興早在1912年5月11日就致電馮自由,告知由陸軍部擬定,經孫中山批准的賞生恤死章程辦法已經製成,南京已經搜集一部分「請賞請恤檔案稟詞及各檔報功請恤冊籍」,故認為「將來調查功績發給勳章恤款……在南方為最宜」,邀請馮自由南來,並將臨時稽勳局設在南京。馮自由沒有同意,而是建議在南京設置調查會。1912年12月,陸軍部呈文袁世凱,提議由臨時稽勳局審核辛亥革命期間效力於江浙聯軍之中的範光啟和陶遜的功績,「應否授官或指令臨時稽勳局核辦」,馮自由對此表示十分為難,「本局職掌乃關於歷年倡議輸助各項勳績,與陸軍部軍務行政量能授職者,性質迥然不同」,認為範光啟和陶遜「應否補授軍職乃陸軍部權責所在」,臨時稽勳局不能越俎,「此事與本局許可權無關」。

1913年,圍繞辛亥年湖北倡義陸軍死亡人員該照何章程辦理,陸軍部和臨時稽勳局進行了許可權區分。5月3日,馮自由呈文袁世凱,說明臨時稽勳局章程和陸軍部賞恤章程的區別:「本局所掌者僅限於開國前及開國時之革命戰爭,與陸軍恤賞章程之統言戰事者本自有別」,陸軍部賞恤以「官階」為段,臨時稽勳局明載「關於某戰事負有如何之責任,著有如何之成績,等差功級分別恤賞」,但辛亥革命之際秩序紛亂,「四方義俠各以其團體自立名目號召成軍」,難以確定對應的官階,「若按官階諭賞……恐事實乖遠」,因此建議辛亥年湖北倡義陸軍死亡人員「可報由本局辦理……至於其他戰事自應按照陸軍戰時恤賞章程辦理」,而「關於陸海軍人員得諮明陸海軍部立案」。馮自由認為這是「經本局核准彙報大總統批准後由本局執行,而以其案移之陸海軍部,以為永久之據,仍不與陸軍戰時恤賞章程相衝突」。袁世凱批示交由陸軍部查照。5月4日,陸軍部對馮自由呈文予以回應,表示「本部《修正陸軍戰時恤賞章程》系為國際戰爭而設,上年武昌起義所有傷亡將士均系開國勳人,若照此項章程辦理,既未足以資表彰,又與稽勳局許可權不免衝突」,同意「凡關於革命範圍以內之事」由臨時稽勳局辦理,「其他剿匪傷亡積勞病故人員,自應由本部查照核議」,因此「所有核議上年湖北倡義陸軍死傷將士應由稽勳局照章辦理」,兩部門的許可權才大致理清。

臨時稽勳局的賞恤流程大致是先由各省調查,再經審議會審議,然後呈請大總統予以賞恤。為使賞恤無濫無漏,臨時稽勳局聘用了百餘位名譽審議員,由他們對各省調查材料進行審核。名譽會長是黃興、黎元洪、唐紹儀、伍廷芳,擔任湖北省名譽審議的有孫武、蔣翊武、劉公、湯化龍、居正、胡瑛、蔣作賓等人,擔任廣東省名譽審議的有胡漢民、陳炯明、李紀堂、李煜堂、鄒魯等人,其他各省的名譽審議亦大部分是辛亥革命的參與者和見證者,章太炎、汪精衛等人同時擔任文字鼓吹審議案和先哲審議案等名譽審議。章太炎曾談及被推為名譽審議一事,「得書被貴局推為名譽審議,兼以崇德報功期無缺憾」,對於文字鼓吹,章太炎表示「此次革命多賴鼓吹運動之功,其人或向作黨魁,或備嘗艱苦,或苦心奔走,或盡力報章,而以事未彰聞,致被遺漏」。

1913年3月25日,臨時稽勳局向各省都督和稽勳調查會發電催促:「已約期者,務如期彙報,未約期者亦確示定期,並祈迅速進行,俾得早日發表賞恤。」經過數月調查,各省開始陸續呈送調查表冊,廣東省在3月份將截至2月底收齊的表冊寄到臨時稽勳局,而「三月以後陸續來報者將有多名,自當另案匯齊續報」;3月27日,湖南稽勳調查會會長柳聘農告知「所有表冊,都督已派王君延祉於來月准解來京,決不有誤」;雲南稽勳調查會會長趙伸於4月初將截至3月17日已經完成的調查「匯冊郵寄」,剩餘部分「約支月哿日蕆事」,即4月20日可以完成全部調查;湖北稽勳調查會會長楊玉如表示「功勳最著及死傷各將士於四月杪提前呈送,其餘陸續彙報」。

當然,也有個別省份因調查完成較早,陸續向臨時稽勳局提交表冊,但遲遲未見具體賞恤明文,遂催促臨時稽勳局。江蘇都督程德全就表示「敝省設立調查會已九閱月,前後諮送之案大小共計數十起,國人耳目所屬未一見核准明文,其知者謂尊局手續本繁,不知者謂敝處遷延太甚」,因此請求臨時稽勳局「將重要勳案提前審議,先行發表,以慰眾望,而靖人言」。臨時稽勳局在回復中指出有兩難點:一是武漢地區的調查還未結束,武漢屬於首義之地,「重要人物較之各省尤多,若竟使落他省之後亦誠恐局外誤會,視為顛倒,嘖有煩言,雖功績不以先後為差,而辦事應以順序為便」;二是臨時稽勳局的賞恤章程尚未經參議院通過,「無憑可循守」,為解決此兩難點,臨時稽勳局已經「派員赴鄂,守促催行」,同時催促參議院儘快通過賞恤章程。

與此同時,臨時稽勳局針對已經上報的表冊進行初審,指出其中問題,要求相關省份予以補充。4月2日,馮自由致電蜀軍司令熊克武,指出「貴處第四次報告內有彙報為國家出力存亡人名一千零八十三名清冊,但有姓名未列事實」,這樣不便於恤賞,要求「按表式填報,對於死者尤以詳備為宜」。4月3日,馮自由致電浙江都督朱瑞和稽勳調查會,指出浙軍勳績表二十冊中「既未詳列戰功事實」,又「無長官圖記及調查員姓名圖證」,不僅無法審議,而且會「蹈濫賞之嫌,予人以口實」,建議「詳列事實以便斟酌審議而定等差」。

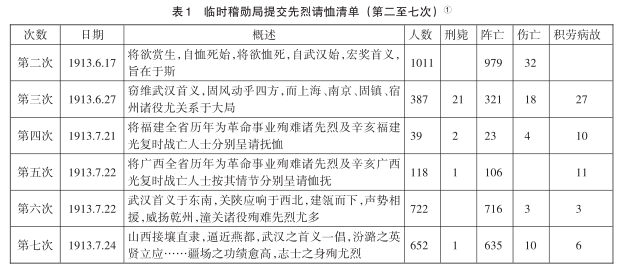

如此,經過各省調查、匯寄表冊以及審議員的審議,再按「不先恤死,遑言賞生」的原則,馮自由主導的臨時稽勳局先後向袁世凱提交七次先烈清單。1913年5月下旬,臨時稽勳局提交第一次懇予優恤先烈清單的呈文,以陸浩東為首,共有454名,皆是「開國前起義諸役死難先烈」,包括「乙未年廣東廣州第一次起義日起,洎乎廣東惠州、欽廉,雲南河口,廣西鎮南關,江西萍鄉,湖南長沙、醴陵,湖北漢口,安徽安慶,與夫廣州辛亥三月二十九日之役熱血志士……」,其中武昌首義之地「殉難尤眾」,故「擇優請恤」;至於賞生方面,「查各省勳人功業有巨纖之別,酬報當有輕重之分,應俟調查報竣審議決定分別等次,另行請獎」。其餘六次分別是關於武漢,上海、南京、固鎮、宿州,福建,廣西,陝西,山西等地方的先烈請恤清單,具體如表1所示。

在提交請恤先烈清單過程中還發生具體恤金確定的問題。臨時稽勳局先前制定的賞恤章程已經提交給袁世凱,但袁世凱遲遲未提交參議院審議通過,在第一次提交請恤先烈清單時,國務院秘書廳就在復函中寫道:「該局前次修改之《暫定賞恤章程》尚未經前參議院通過,所開請恤各員應准先行備案,一俟章程頒定,再行查照辦理。」前文曾提到臨時稽勳局賞恤章程和陸軍部賞恤章程存在衝突之處,但經由參議院議決通過和公佈的陸軍部賞恤章程,對稽勳局具有重要啟示意義和借鑒作用。

1913年7月1日,臨時稽勳局致電黎元洪和各省都督、民政長,表示已經呈請袁世凱「准予暫照陸軍部章程恤撫,一俟議會通過本局恤撫章程後再行修正,以救先烈遺族之眉急」,同時告知「辛亥北軍之死於武漢者,恤撫已經辦竣」,而南省卻尚未撫恤,「揆諸南北一家之義,似有未符」,因此希望能夠得到「副總統、各都督、民政長贊同」,並向袁世凱發電:「請大總統速予批准。」

各省對於此事的態度不一,山西都督閻錫山直接致電袁世凱,「懇大總統將該局章程速諮議院通過,庶各項撫恤年金可以分別辦理」,若一時未能通過章程,「應請准予暫照陸軍部章程撫恤」。直隸都督馮國璋雖回電贊同,但主張「由南省主持較為妥當」。雲南都督蔡鍔則在回電中表示「暫援照陸軍部章程恤撫」是「為體恤先烈後裔起見,諸公必一致連同」,建議由副總統黎元洪「掣銜主稿,電請政府批准」,湖南都督譚延闓贊成蔡鍔意見,「請副總統掣銜主稿入呈」。

▲臨時稽查局提交先烈請恤清單

8月初,黎元洪向袁世凱發電,「湖北上年死傷將士可否查照陸軍恤賞章程請恤,並飭部通行各省劃一辦法」,袁世凱將該電文下發給陸軍部,要求其「查核辦理」,本置身事外的陸軍部亦向袁世凱說明立場。首先,陸軍部解釋臨時稽勳局電文中的北軍撫恤問題,「前年陽夏之役,北軍死亡官兵恤賞各案系在共和未宣佈以前,已由前陸軍部援照舊章,一律辦結,並非依照修正陸軍恤賞章程辦理者」,指出臨時稽勳局有所誤會;其次,陸軍部指出其賞恤章程的年撫金「只給其妻子,無妻子者,其父母不給」,這與臨時稽勳局的賞恤章程存在一定分歧;再次,陸軍部表示考慮到如果等待臨時稽勳局賞恤章程通過,「各該遺族待恤甚急」,若照陸軍部賞恤章程進行撫恤,「俟該局章程通過再行修正,則不免徒滋紛擾」,而且最為關鍵是「陸軍恤款預算均有定數,若暫照本部章程歸部辦理,此項鉅款實無從籌措」;最後,陸軍部給出的建議是臨時稽勳局可以參照「修正陸軍戰時恤章程改訂撫恤辦法,通行各省」,但是「關於開國時戰死傷將士,仍歸隸該局核議辦理,以免分歧」,其目的是避免稽勳賞恤的財政支出歸入陸軍部。

未竟事業:臨時稽勳局的撤銷

二次革命期間,作為孫中山的革命盟友和孫中山推薦的臨時稽勳局局長馮自由自然受袁世凱敵視。繼任者許寶蘅做了一些稽勳事宜,但逐步裁員和將業務歸入銓敘局的大趨勢不可逆轉,臨時稽勳局與銓敘局的業務不斷合併,比如第十三次(涉及東三省、安徽、直隸、浙江、甘肅)和第十四次(涉及山東、廣東、廣西、河南四省)的先烈恤案表冊就是經由銓敘局審定後呈交國務總理和大總統。到1913年年底,銓敘局已經將臨時稽勳局所在地用於設置新機構——文官高等甄別委員會。

隨著稽勳賞恤表冊不斷提交、銓敘局收編事務以及臨時稽勳局自身存在諸多問題,臨時稽勳局職員被逐步裁減。在此過程中發生的「李性明事件」一定程度上成為裁員的導火索。1913年8月12日,許寶蘅呈報發現臨時稽勳局存在財務問題,對比1913年5月以後的領到數額和支出數額,應有餘款,但「會計室內分文無存」,且多位局員的俸給沒有發放,經查臨時稽勳局的會計事務由調查員李性明管理,但自馮自由離局後,李性明亦離京出走,鑒於「李性明系調查員,本不應管理會計,並未辭職,則複擅離職守,觀其帳冊零散,難保無隱匿侵蝕等情」,呈請國務總理轉呈大總統,「先將本局調查員李性明免去本官」,並請示「應否緝拿飭追」。8月21日,許寶蘅呈文袁世凱,表示「帳冊不全,確系隱匿款目不清,顯有侵蝕,非該員親身到案,不能清出」,建議「該員系廣東梅縣人,應請飭下該省地方長官,緝拿歸案究追以重公帑」,袁世凱予以批准。國務院遂訓令廣東民政長,「請飭下原籍地方長官緝拿歸案究追」。此次李性明事件的結局是該人「自來投案」,查證「挪補不敷均由馮前局長自行經手」,將責任推到政治立場對立的革命派馮自由身上,李性明得以「免予置議」。

在調查李性明事件期間所引發的清查臨時稽勳局職員情況,直接加速了臨時稽勳局的縮減裁員。1913年9月6日,國務院給臨時稽勳局下達訓令,內稱該局「本屬臨時暫設機關……經辦事宜尚未據報完竣,近聞該局人員多未能常川到署,似此玩愒時日,未免有曠」,限於兩月內辦理稽勳事宜,同時將「久不到差者」予以開除。許寶蘅不久就呈報臨時稽勳局審議員張翊初、王季立,調查員陳圃等或未常川到局,或辦事未能得力,審議員王延祉、牟鴻勳、彭素民、雷鐵崖,調查員高一某、黃希純等均屬久假未回,調查員徐萬年未習公牘,國務院於9月15日以「實行減政主義……節靡費」為由,裁撤上述6名審議員和4名調查員。

1914年1月,許寶蘅呈報「審議勳案手續完竣,請先裁局」,袁世凱予以批准。2月下旬,除「酌留審議員戴戡,調查員費矩,代理秘書調查員史久望及主事各員」外,原秘書張景羲和調查員郭鳳山、雷飆、何知非等4人予以停職,所有聘用和雇用人員亦予以辭退。3月,臨時稽勳局已經裁撤在即,國務院也飭令臨時稽勳局將所有經費「造具概算冊……於本年三月內一律清理完竣,不得再請展期」。4月27日,許寶蘅呈報臨時稽勳局的局務完竣,5月1日,臨時稽勳局向銓敘局移交「文卷簿籍器具」,並將「餘存款項及本年決算冊」送至財政部,從即日起撤局。

餘論

辛亥革命後的「賞恤」所涉人員眾多,不僅具有政治意義,而且關係社會穩定,是不可忽視的重要問題之一,為此專門設置臨時稽勳局,但通過考察臨時稽勳局的全過程,可以發現臨時稽勳局深受民國初年的政治局勢影響,隨著政治變遷而起伏不定。既有央—地之間的不協調,也有不同部門之間的齟齬,更有「南與北」之間的權力競逐,且混雜在一起。孫中山倡議設置臨時稽勳局,內含「革命稽勳」之意,得到革命話語體系中受益者的回應,中央由革命盟友馮自由主持,地方上的南方革命派及其主導的省份積極推進該事業,而辛亥革命時期的北軍或北洋軍閥主導下的省份對此則相對冷淡,回應的言行較少。臨時組建的稽勳局與常設部門陸軍部、海軍部之間圍繞革命與戰爭之後的賞恤也存在規定重疊與意見不合之處,需要磨合與調適,一定程度上制約了臨時稽勳局的實效。

袁世凱繼任臨時大總統的初期,尚能延續孫中山的賞恤政策,批復同意臨時稽勳局的賞恤事務。隨著矛盾積壓和二次革命臨近,袁世凱對稽勳局事業日趨消極,先是將賞恤章程扣押,未提交參議院審議,然後逐步解散由南方革命派主導的臨時稽勳局。二次革命的導火索是宋教仁遇刺事件,在宋教仁剛遇難之際,馮自由呈請袁世凱「批交財政部照本局改訂暫行賞恤章程甲等例優給一次恤金三千元,遺族年撫恤金壹仟陸佰元,以慰勳人而安忠裔」,並建議將宋教仁的「豐功偉烈飭令國史館立傳,使天下後世曉然於革命偉大人締造共和之艱難」,袁世凱予以批准,「應如該局所擬優予撫恤,並將生平勳績交國史館立傳」。二次革命爆發後,面向革命派的稽勳工作難以為繼,不僅馮自由自身遭遇生命危險,而且以有罪為由取消革命派的賞恤,許寶蘅遵照袁世凱之意,「裭奪孫文等榮典清冊……並請飭查各省有與孫文等罪名相同者呈報隨時撤銷」,臨時稽勳局的性質已然發生改變,不是對辛亥革命的賞恤,而是權力鬥爭的手段。

其實,馮自由於護國戰爭後嘗試恢復稽勳局,但亦受政治局勢影響而無法實現。1916年6月23日,馮自由向黎元洪發電,希望重設稽勳局以賞恤功臣,「恢復該局,以重國勳而慰前賢」。辛亥革命時率領江浙聯軍光復南京的徐紹楨通電贊成恢復稽勳局,「宜恢復臨時稽勳局,將前後有功民國人員,生者錫以殊榮,死者恤其遺族」。南社成員易倩愚亦呈請恢復稽勳局,「希大總統統籌全事俯念先烈之熱血未寒,而遺族之苦寒已極……速予恢復稽勳局」。但是遭到梁啟超等人反對,因梁啟超在袁世凱專制過程中排擠國民黨,雖然其本人遭到猜忌而離開袁世凱,但擔心恢復稽勳局又使國民黨的勢力複盛,遂誣稱袁世凱在位時的勳賞冒濫全由稽勳局造成,通電各省軍民長官,籲請一致反對,這使本對恢復稽勳局不太上心的黎元洪借機終止了事。

總之,臨時稽勳局的撤銷和恢復稽勳局的未實現,充分反映辛亥革命後的賞恤受制於政治鬥爭,辛亥革命後的賞恤事業沒有徹底完成,這是辛亥革命「不成功」的後遺症之一,其背後蘊含著革命派、北洋軍閥等各方對辛亥革命的不同認知與定性問題,「南與北」的持續爭鬥也由此得以窺見。

附本文題錄

1. 陳海懿:《臨時稽勳局和辛亥革命後「賞恤」問題研究》,《社會科學輯刊》2022年第6期。

▲作者陳海懿,1990年生,浙江麗水人,歷史學博士,現為南京大學歷史學院暨中華民國史研究中心副教授,兼任江蘇省歷史學會副秘書長等職,曾在美國賓州州立大學、日本明治大學訪學,主要研究方向為中日關係史、抗日戰爭史、中華民國史。主持國家社會科學基金青年專案、江蘇省社會科學基金青年專案、南京大屠殺史與國際和平研究院課題等5項。擔任《李頓調查團檔案文獻集》(南京大學出版社2019年)副主編,並獲江蘇省第十六屆哲學社會科學優秀成果獎一等獎。參與編纂的《釣魚島問題文獻集》獲教育部第八屆高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)二等獎、第五屆郭沫若中國歷史學獎三等獎。在《中共黨史研究》《抗日戰爭研究》等刊物上發表論文十餘篇。

(全文完)