轉發自:南京論壇(點我看原文)

作者:張朋園

【上】【下】

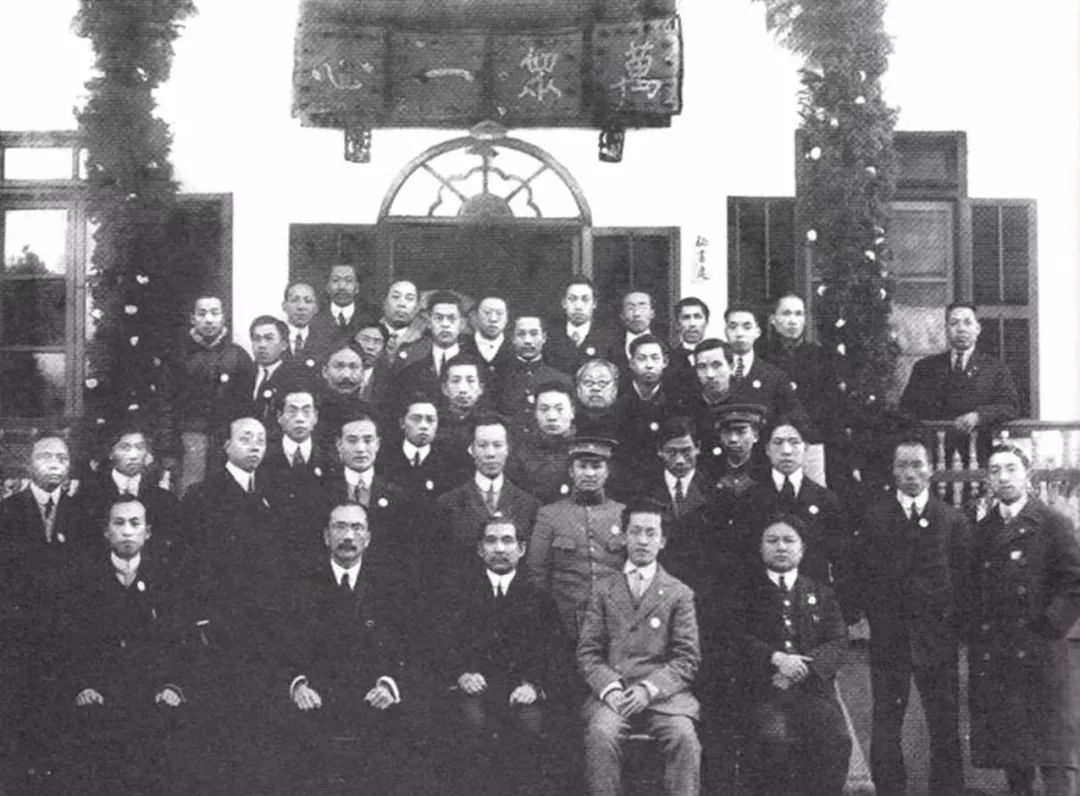

▲1912年,在南京臨時大總統秘書處前的合影。第一排自左至右為蕭友梅、唐紹儀、孫中山、胡漢民、馮自由。本文原載於《社會科學輯刊》2022年第6期,第195-204頁。

「凡夫百戰之餘生,以及喪元之勇士,不加撫恤,何以酬庸」,這是孫中山即將卸任臨時大總統之際給陸軍部的命令,充分反映了孫中山對撫恤和酬庸的關心。在辛亥革命過程中,拋頭顱灑熱血的烈士已不計其數,更有大批人士通過各種方式支援辛亥革命事業。革命成功後的「賞恤」(賞生和恤死)考驗著秉政者的智慧,孫中山為此作出積極貢獻,學界研究亦集中於此領域。然而,若將研究視域由孫中山個人的視角向外延伸,可以發現辛亥革命後的賞恤涉及頗廣。對經由孫中山提議、在袁世凱主政時期成立和裁撤的臨時稽勳局及其賞恤業務研究尚不多,相關先行研究集中於利用馮自由所著《革命逸史》等資料概述臨時稽勳局的情況,或探討近代留學史上較為特殊的「稽勳留學」問題,一定程度上忽視深究臨時稽勳局的主業——「賞生恤死」。

基於上述考量,本文擬充分利用《臨時政府公報》《政府公報》以及時人記述等資料,圍繞賞恤問題,以臨時稽勳局為視角,通過梳理該機構的設立、業績與撤銷全過程,研討辛亥革命後賞恤問題的一個面相,以此探究辛亥革命被視為「不成功」革命的背景之一,加強辛亥革命史的研究深度。

酬庸之典:臨時稽勳局的設立

賞和恤,尤其是恤,往往跟戰爭聯繫在一起,在致力革命運動過程中,孫中山十分重視賞恤事業。1906年,孫中山在《中國同盟會革命方略》中就制定「戰士賞恤」制度,關於「賞典」,「凡當兵者,至革命大功告成時,一律照本人現餉賞食長糧,養至終身」;關於「恤典」,「凡交戰受傷以後以致殘疾不能任職者,其退伍後照本人現餉現俸賞給終身。凡在軍身故者……查明本人之父母妻子女,每月給養贍費。父母妻養至終身,子女養至二十歲」。辛亥革命之後,面對「逢人稱首義,無兵不元勳」的複雜情況,孫中山制定諸多創新舉措,設置臨時稽勳局就是其中之一。

1912年2月初,孫中山向參議院提交設置臨時稽勳局諮文,指出革命後的賞恤既要避免淪為「帝王以官賞功」,又要平衡「借官為酬」與「有功不錄」兩個極端,因此需要設置臨時稽勳局,「對於開國一役,調查應賞應恤之人,分別應賞應恤之等,詳訂應賞應恤之條」,達到「議賞議恤,可以不漏不濫」,則「任官與賞功之界限,亦得厘然分析」,進而使「裁併軍隊、批答恤款」有依循,可以「臨時維持秩序,穩固治安」。鑒於辛亥革命多賴於管道多元的捐輸贊助,孫中山主張專門調查捐輸者,「稽勳局內可附設一捐輸調查科,專調查光復前後輸資人民,其持有證券來局呈報,或由他項方法證明者,就其輸助金額,給以公債票」,因為捐助者的功勞不亞於兵士,「或助餉於光復之日,或輸資於暗殺之辰,毀家紓難,實無以異於殺身成仁」。1912年3月初,孫中山諮請參議院「將前兩案提前決議,迅賜諮複,以便施行」。

自3月8日,參議院為「設立稽勳局及捐輸調查科案」開審讀會,一直討論到3月13日,參議院以「多數可決」的結果通過關於臨時稽勳局設置的提案。孫中山隨即命令法制局籌辦開設臨時稽勳局的具體事宜,並草擬章程,時任法制局局長的宋教仁擬定「稽勳局官職令草案十條」,提交參議院審議。

1912年4月1日,孫中山辭去臨時大總統一職,由袁世凱接任,南北宣告統一。參議院於4月4日就「臨時稽勳局官制」案進行表決,「多數舉手,可決全文」,通過《臨時稽勳局官制》,明確規定臨時稽勳局的職掌有五項:「稽查開國前各處倡義殉難者,稽查開國前為國盡瘁身亡者,稽查開國時關於各地方戰事宣力著功者,稽查開國時於軍事上建議劃策或奔走運動成績卓著者,稽查開國前後輸資助公者。」5月8日,袁世凱任命孫中山力薦的馮自由擔任臨時稽勳局局長,中央一級的稽勳機構設置完成。

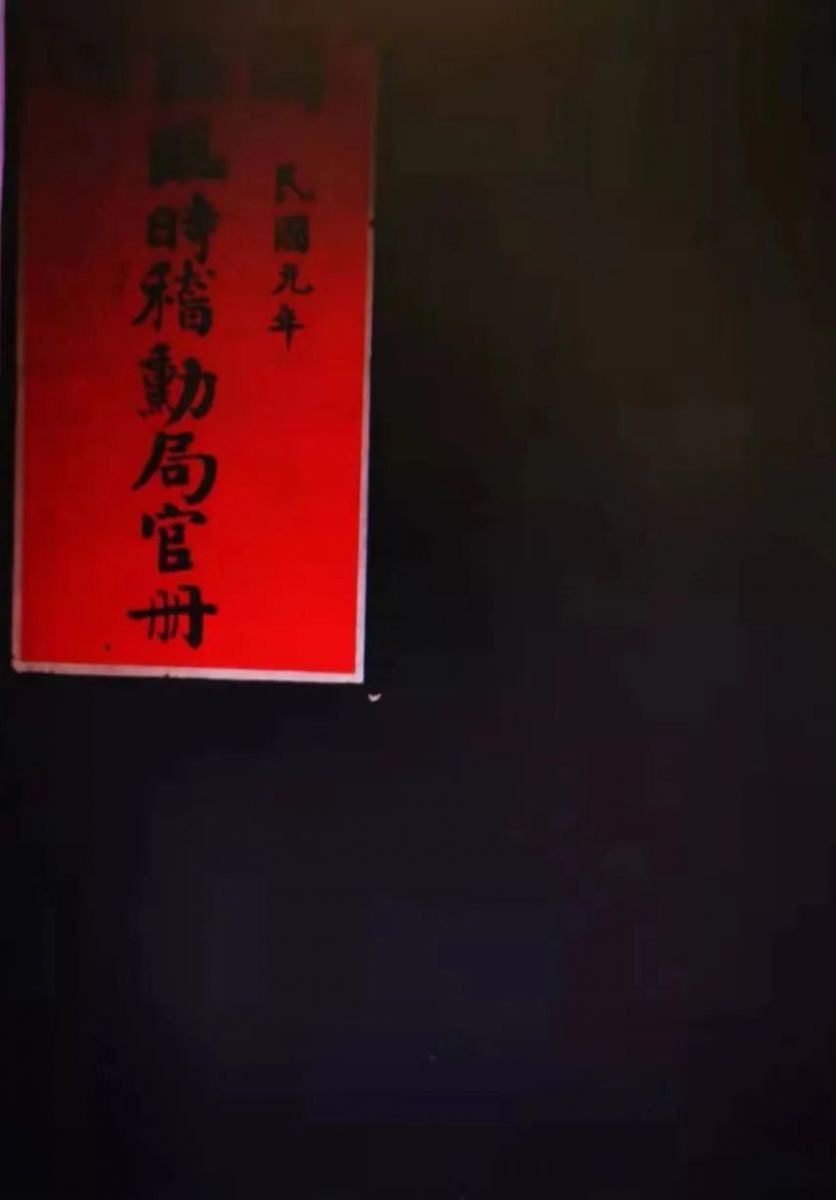

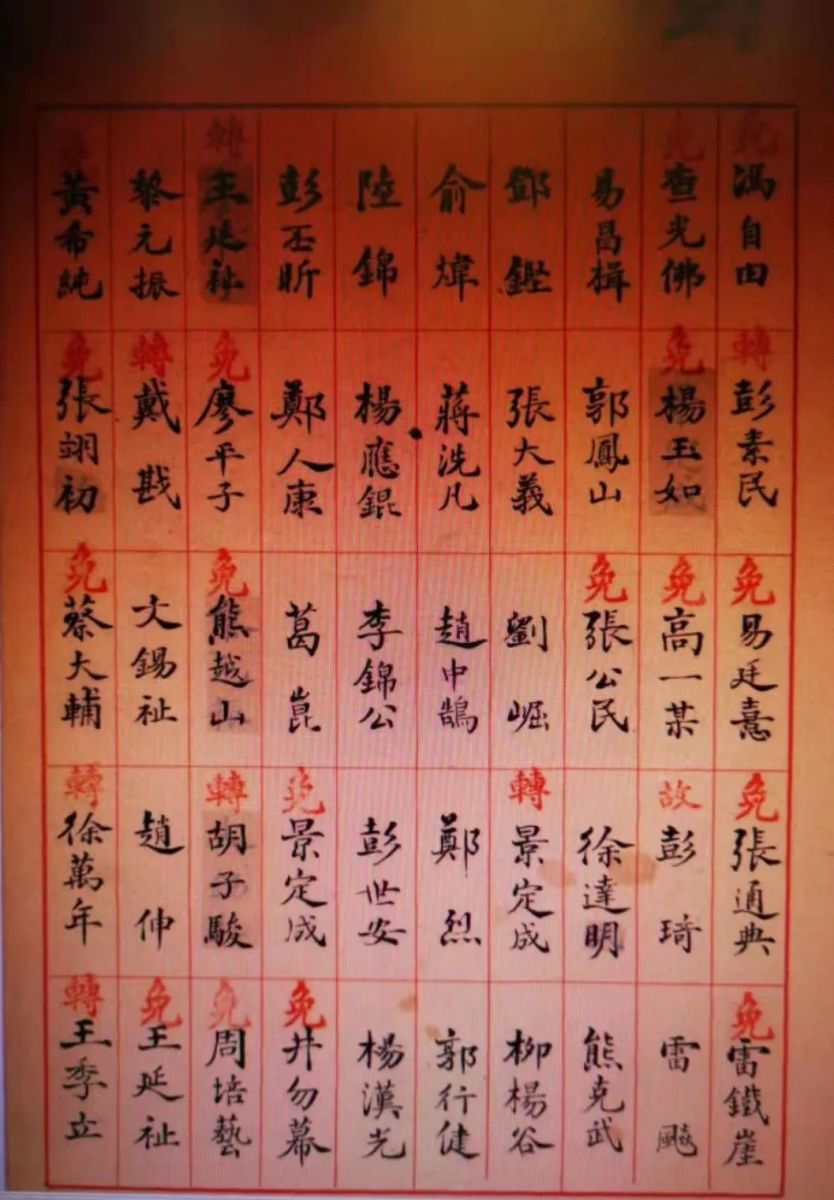

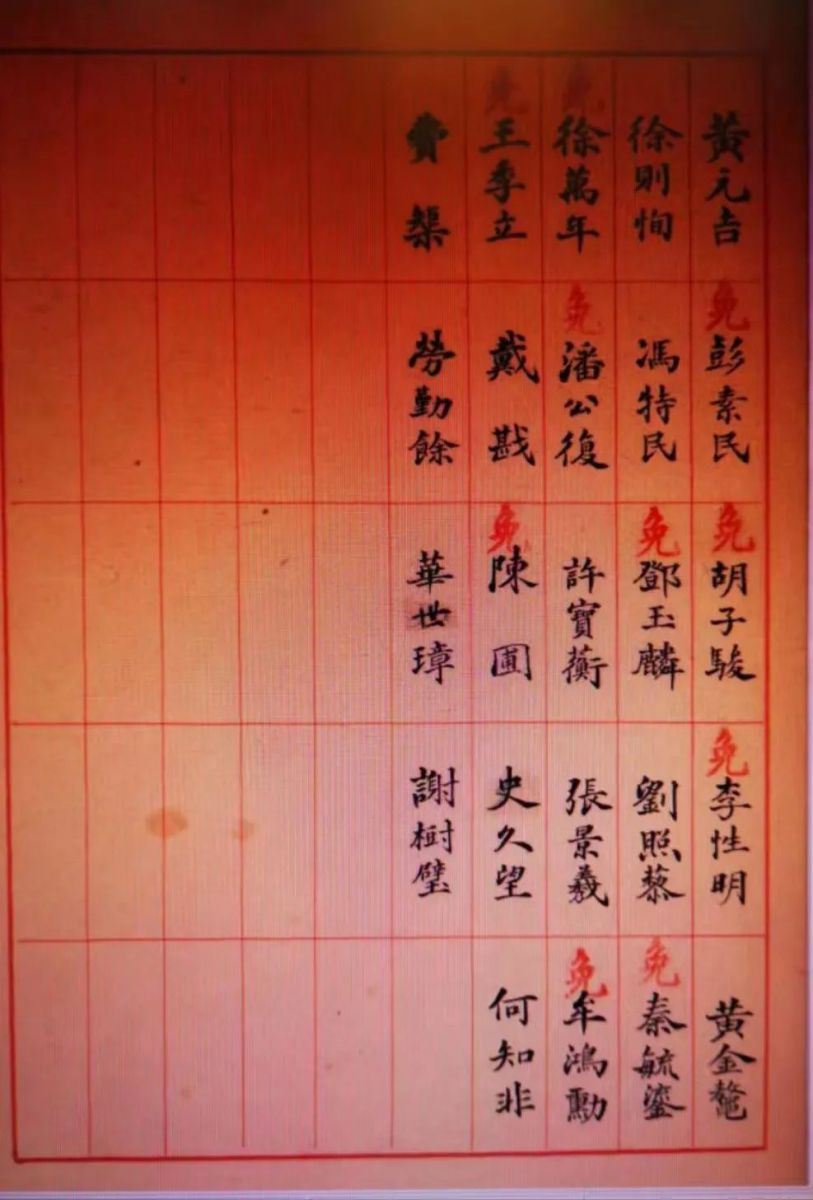

▲民國元年臨時稽勳局官冊,中國第二歷史檔案館藏

稽勳調查工作需要由各省市配合完成,各省市的機構設置極為重要。1912年5月13日,馮自由以臨時稽勳局局長名義向副總統黎元洪、南京留守黃興、各省都督發電,要求設置相應機構協助調查,「廣州、武昌、南京三處戰事最多,應請各設調查會一所,以重其事,其餘各省應請各都督克日遴選調查員若干人,以詳知當日革命事蹟者充之,由局薦任分頭稽查」。

回應臨時稽勳局倡議的以革命派主導的南方省份及實際參與辛亥革命的省份為主,且各省情況不一:

(1)大多數省份回復開始準備或開展調查工作,山西都督閻錫山於5月17日表示「晉省稽勳事,現正組織查報,俟調查確實彙報候核」;浙江都督蔣尊簋在5月22日回電告知「浙省已設有稽勳局調查本省宣力民國諸志士事蹟」;四川都督尹昌衡回復「所有開國前各處殉難諸傑等勳績,俟調查完備即行匯諮辦理」;上海都督陳其美5月28日發電告知已經設置臨時稽勳局上海調查處,「直轄於京局,附屬滬軍都督府,內設處長一人,即由滬都督兼任,審查長四人,調查長一人,調查員十人,由處長薦任」,並推薦黃郛等四人擔任審查長,高一樸擔任調查長(2)有省份回復要求告知具體辦事章程,安徽都督柏文蔚指出安徽已經遴選五位調查員,但這些調查員「是否在本省設局調查,抑或晉京襄助,急盼電複以便遵行」;蜀軍總司令熊克武表示會遵命稽勳,但詢問馮自由「應設立機關否,祈電示」(3)有省份回復要求進一步重視,陝西都督張鳳翽在5月28日的回電中認為「秦軍首應武昌東西勁敵,竭力抵禦,迫切萬分……前後血戰五月,此海內所共見」,不滿僅重視廣州、武昌和南京三處,這樣勢必「頒賞所至,無以示平」,希望臨時稽勳局能夠對陝西予以「加意」(4)有省份表示參與辛亥革命程度較低,甘肅省都督趙惟熙在回電中稱「甘省僻處西陲,與其事者實鮮」;黑龍江省都督宋小濂表示「江邊處僻,牽於地勢,民國締造之初,未及相從舉義,而國基已定,尚無人足資調查,似未便虛設此會,徒多糜費」。

至於馮自由在電文中特別指出的廣州、武昌和南京三處,情況亦不同。廣東都督胡漢民於5月28日回電表示,關於稽勳調查會「粵擬附設於陸軍,不設專員,其有勳績者,令自開具事蹟呈報,今由稔知當日事蹟者擔任查核」。黎元洪則於5月29日回電已派徐達明擔任省稽勳會會長,「煩請中央委任」,馮自由對此任命予以同意,同時考慮到湖北調查任務艱巨,添派馬伯援、石瑛、丁人傑、查光佛為湖北省調查員。南京的機構設置則受到人員更迭和經費掣肘等影響。6月8日,黃興告知馮自由南京勳績調查會「因章程辦法經費用人等事,茫無頭緒」,黃興自己處於「交代在即」狀態,「實難兼顧,故未敢過問」,建議「調查會如須設立,請由尊處派人前來承辦」。馮自由建議仿照「武昌、上海、廣東以及各省多附設於都督府內」的情況,請黃興會商江蘇省都督程德全照此辦理。

鑒於地方各省設置機構依循的章程未明確,推進章程制定成為當務之急。其實,在孫中山提交稽勳局官職令草案時,就提到各省設置調查員,但是在法制委員會審查和參議院議決過程中,刪去「酌設分局於各省一條」,7月17日,馮自由再致電黎元洪和各省都督,提出「唯有就便利上,暫在各省設立調查會,定名為臨時稽勳局某省調查會,以為本局調查機關,暫由貴都督酌辦,其已經設立之分局分會等名稱,一律更換」。7月下旬,臨時稽勳局向黎元洪和各省都督發出諮文,送交《臨時稽勳局各省調查會暫行章程》,該章程規定:「臨時稽勳局指定必須設立調查會之省份得諮請各該省都督設立,其會名當按照該會駐在地名之,但須冠以臨時稽勳局名義於上(例如在南京者,則名為臨時稽勳局江寧或江蘇調查會,在武昌者,名為武昌,他省仿是)。」如此,各省相繼組建了臨時稽勳局某省調查會,其中湖北由蔡濟民、徐達明、王文錦相繼負責,廣東由朱執信、鄧鏗、黃俠毅相繼掌管,江蘇則由程德全、林述慶、彭琦相繼主持。

除在中央設置臨時稽勳局和地方各省設置調查會之外,馮自由注意到華僑這一特殊群體,散居於海外的華僑慷慨捐助革命事業,為辛亥革命勝利作出積極貢獻。臨時稽勳局於1912年6月1日致電上海華僑聯合會,希望該會「函告各埠協力相助」,根據臨時稽勳局所執掌的五項事宜,「徹實調查,隨時賜聞,以備匯案行賞而副民國崇德報功之盛意」。6月5日,華僑聯合會告知「公任稽勳,念及僑胞,足證關切,感佩之至,容當佈告海外各埠,切實調查,有報即奉聞」。6月26日,華僑聯合會副會長陳楚楠表示為調查僑民勳績,聯合會「已組成華僑稽勳分局」,經費由聯合會擔負,並推舉聯合會文牘科科長謝碧田為負責人。同年11月,臨時稽勳局還專門發佈通告海外華僑文,讚揚華僑贊助革命,「查我國自倡議革命,其熱心毅力以各地華僑為最,而捐輸之踴躍亦至足欽」,對於臨時稽勳局職掌之「第五項所載開國前後輸資助公之勳績,其注目於我華僑者甚殷且摯」,故倡議「所有從前為祖國革命事業曾捐有款目者,務請就近報知各調查員」。