轉發自:南京論壇NJF(點我看原文)

作者:張朋園

【上】【下】

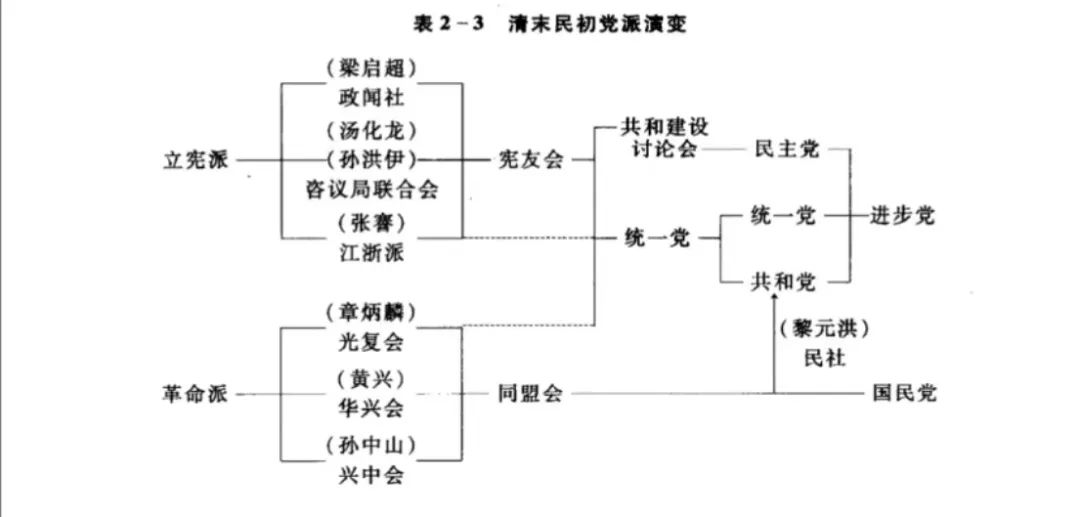

四、黨派競爭議席

西方社會,有選舉必有競選。民國二年國會的建立,雖然難以令人滿意,但因黨派作用其間,亦有競選意味。首先當略為介紹當時的黨派大勢。民國政黨源流大體可分為兩支,其一為革命派,另一為立憲派。革命派以同盟會為正宗,源於孫中山的興中會、黃興的華興會、章炳麟的光復會。立憲派在清季為憲友會,亦為三方面勢力,一為梁啟超的政聞社,一為湯化龍、孫洪伊等的諮議局聯合會,一為張春的江浙派。民國肇建,同盟會改組為國民黨。章炳麟 轉而與張譽合組中華民國聯合會,改統一黨,旋又擴大党勢聯合武昌首義派——民社(以黎元洪為中心)組共和黨。不久章氏又退出,維持統一黨。湯化龍、孫洪伊等與梁啟超聯合,先組共和建設討論會,十一月改為民主黨。十二月國會初選時之大勢為國民黨、 民主黨、統一黨。二年四月國會開幕,五月,民主、共和、統一三黨合併為進步党,又形成清末兩大集團局面。(參見表2-3)

所謂政黨,為習慣的稱呼,而非嚴格定義下的政黨。有謂民國初年的政黨,虛有其名,派系其實。此說甚有見地。在清季,革命與立憲之分,一激進,一緩進,旗幟鮮明。革命之後,時移勢易,有原為立憲派而加入國民黨者,亦有原為革命派而加入進步黨者,而兩黨黨義並無明顯之不同。兩黨同以實現三權分立為目標,並不似後來政黨之標榜主義。Maurice Du verger說,現代政黨以群眾為基礎,國民黨與進步黨均不注意此一問題。由此觀之,民初 政黨並不具備現代性的政黨條件。惟Duverger又說,19世紀以至於20世紀初之政黨,以爭取議院席次為主旨。此正說明了國民、進步兩黨的實質。民初兩黨皆精英分子的結合,故與其說他們有政黨的理想,不如說他們是利用政黨的名目以達個人的政治目的。清末精英分子以國是自任,尚有激進與溫和之分。民國人人欲顯身手,只問目的,不擇手段,原有的黨派性格消失。除了少數具有遠見者,民國政黨人物並不以發展政黨為職志,故民國政黨實不足以今日眼光衡量之。

國民黨的宋教仁,民主黨的湯化龍,這兩位民主政治的先驅, 在國會選舉期間曾四出活動及發表演說,增加了選舉的聲色。尤其是湯化龍,一位頗為自信的政治家,他以為民主黨有原諮議局的基礎,必定會在選舉中獲得勝利,嘗自上海溯江而上,每至一處則發表演講,並在當地建立民主黨的分支部。可惜我們不能獲知其演說內容,亦不盡悉其設立分支部後的活動。

國民黨佈置選務較有計劃。以該黨在湖南的活動為例,湖南是宋教仁、黃興的家鄉,宋、黃於革命後即銳意在家鄉經營黨勢,首先拉攏原立憲派人譚延闓加入國民黨。譚氏是否入黨,不得其詳,但同情國民黨,似無疑問;因此湖南實在國民黨掌握之下。競選期間,宋教仁又派遣老同盟會員仇鼇回鄉主持選務。仇氏接替劉人熙為民政司長,成為全省的選舉總監督;選務皆由黨員負責,“佈置了全省的選舉網”,得到了一次“壓倒性的選舉”。

鐘才宏是湖南選出的眾議員,他對於國民黨的“選舉網”有進一步的說明。他說湖南共分五個選區,每一區均有招待處(即競選辦事處),省支部撥款二千元為競選費用。競選人有公開的演講, 也有海報,似乎相當吸引人。

眾議院議員統一黨人王紹鏊謂,大部分競選演說都在茶館中進行。中國的茶館原屬說書談天的地方,這次竟發生了政治性的作用:

當時的競選活動,除了一些人暗中進行賄賂外,一般人都採取公開發表演說的方式。我在江蘇都督府任職期間,曾抽暇到江蘇的蘇、松、泰一帶作過四十幾次的競選演說。競選者作競選演說大多是在茶館裡或者在其他公共場所裡。競選者帶著一些人,一面敲著鑼,一面高聲叫喊“某某黨某某人來發表競選演說了,歡迎大家來聽呀!” 聽眾聚集時,就開始演說。有時不同政黨的競選者在同一茶館裡同時演說,彼此分開兩處各講各的。聽講的大多是士紳和其他中上層人士。偶爾也有幾個農民聽講, 但因講的內容在他們聽來不感興趣,所以有的聽一會就走了,有的坐在那裡也不聽。

除了演講之外,其他較有意義的活動並不多見。時人批評,多謂各黨不知運用有效的競選方法。茲引《順天時報》評語一則如下:

政黨各員對於此種選舉皆未習慣,一般有選舉權人民之政治思想頗屬幼稚,不能使此次選舉呈露活潑之光景,如先進列國之比其結果。各政黨之運動方法毫無系統,不聯絡本部支部,以致脈絡不通。於是各省之中,或為國民黨占全勝地方,反被共和黨所敗;或為共和黨根據地方,反為國民黨所利用;或有民主黨本期失敗而意外優勝之地方;或有同籍一黨互相競爭而被他党收漁父之利地方。

既不知運用正當的方法,在競爭中則不免正面衝突。國民黨與民主黨的衝突最為厲害。以直隸省的滄州為例,有一則報導說:

直隸滄州第四區國會複選之前一日,國民黨因強迫投票(強令他黨投本黨票一原注),硬將民主黨李寶書、趙熙兩人捉去,前呼後擁數十人,有三人持槍威嚇,種種強迫卑劣手段,令人髮指。滄州知事徐君樹廷以投票須選舉自由,何得強迫從事,持槍捉人,擾亂治安?當即前往南門國民黨事務所與之嚴重交涉,始將李、趙放出,然仍扣住李、趙二人之證書,聞民主黨已提起訴訟雲。

這一則報導,無論其立場如何,足見兩黨衝突之一斑。

最令人不解的,是一位叫吳寶璜者之控告湯化龍。吳氏的訴狀指湯化龍向其賄選而未兌現:

具訴狀人吳寶璜,為營謀被欺騙鄉愚懇請傳案追訊事:竊公民來自田間,不謀世事。本月三號,以眾議院初選當選,赴第三覆選區投票。初六日即有同鄉湯用彬、石山儼介紹于湯化龍,囑投伊票,甘言媚詞,而受關節,許投票後酬洋三百元及後種種利益。民思本區覆選,既有張大晰、彭漢遺買票於先,今又有湯化龍買票於後,必系正當行為,遂慨然應允。及投票,遂照關節行事,出場後即向伊等寓所追索前款。湯化龍已杳如黃鶴,石山儼、湯用 彬則左支右吾。與之再四理論,僅給紙洋二十元。爾時尚有同鄉李之萬在場,同為質證。似此誘導投票,欺騙鄉愚,若不徹究,則狡詐者視為長策,終受牢籠。如此跪叩廳長台前,伏乞傳案集訊,追繳前款,是為德便。上呈,計證人李之萬、證物紙幣二十元。

此一訟案,《時報》指為國民黨誣陷湯化龍的一個苦肉計,因為湯化龍在革命時期與同盟會人多有不合,且湯為名士,“如能打倒,則對(國民)党之前途阻礙減少”。《時報》又說,國民黨許諾每月津貼生活費二百四十元,所以吳氏才不顧本身受賄之罪嫌而出面告發。事實真相無從査知。本案似未成立。湯化龍不僅順利當選議員,且進而出任議長。這一件訴訟公案,只證明國民黨與民主黨 之衝突,從競選時期便已十分嚴重。

以上之討論,以兩個意識形態不甚明確的集團為基礎,所強調的不是某種理想的消長,而是民主政治尚在幼稚時期的實況。政治世俗化(Political secularization)所要求者在富於理性、長於分析、注重經驗。政黨政治可以幫助社會化,可以促成世俗化,但 一種體系或制度的移植,其歷程是漫長而崎嶇的。民主政治在中國,清季以諮議局為試驗,民元國會亦當以實驗論,一切有待培植。

五、議員成分分析:精英分子的造型

參與系統是精英分子出頭的機會。中國傳統以科舉制度選拔統治精英分子。自1905年此一制度廢止之後,直至國會選舉才開啟了一條新的出路,其競爭之激烈,從上述競選期間的形形色色,已可想見。但究竟什麼人當選了?目前回答此一問題,遭遇若干不能完全克服的困難。859名議員之個人資料,除年齡籍貫有完全之記載,教育背景及社會經歷則多殘缺。日人佐藤三郎曾編 《民國之精華》一書,收列兩院議員452人之小傳,為全部議員52. 52% ;進一步查閱有關資料,再得47人,合計為499人,增為58. 1%,僅此而已。在無可奈何的情況下,惟有就此資料作為抽樣分析。此一抽樣之可信程度,不敢遽下判斷,惟經比較之後(詳下文)可得若干解釋。再者,蒙古、西藏、青海、新疆、甘肅等邊遠地區之未知數將近百人,而蒙古西藏等地之議員全部由中央指派。當時北京政府對邊區釆取懷柔羈縻政策,議員多授予貴冑王公,此輩世襲貴胄多無經歷及教育背景可述。如剔除此百人,未知數即減至25%左右,雖不能一般化,抽樣分析則不至失真。再者,日人佐藤三郎編纂《民國之精華》之動機何在,在此固不必追究,而“精華”二字與社會學上的“精英分子”(elite)相近。西方學者以精英分子觀念觀察上層社會之特性,《民國之精華》蓋有此傾向,兩院精英分子當已包括其中。

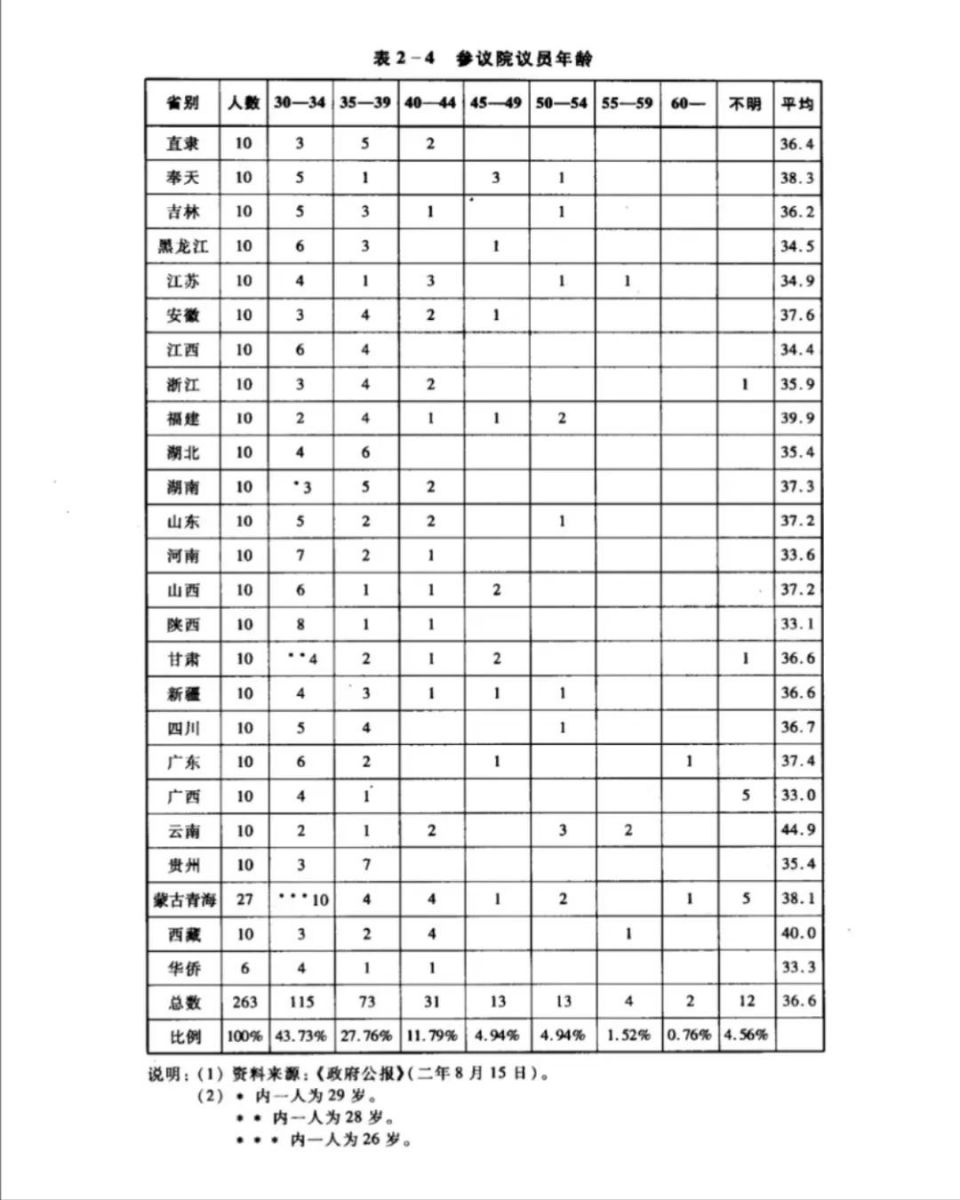

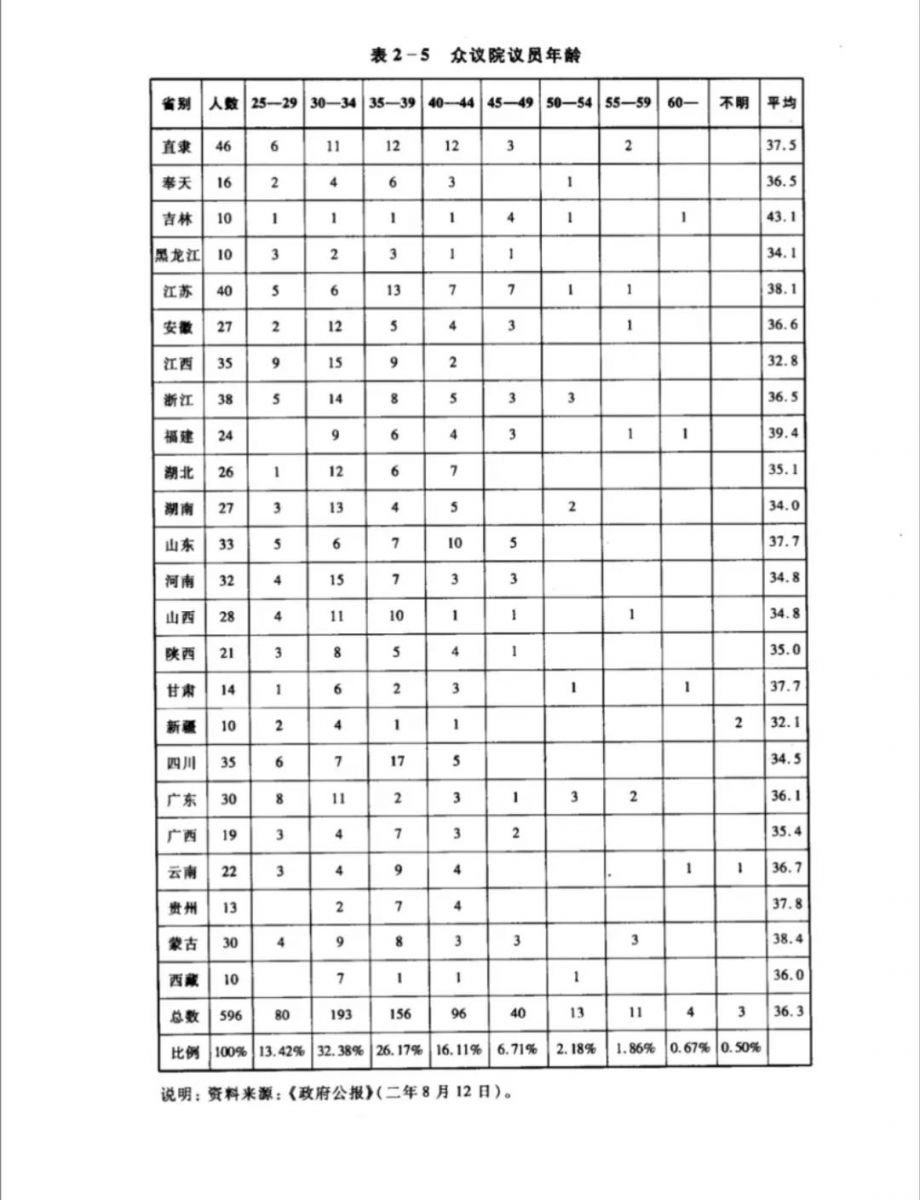

年齡:首先討論兩院議員年齡,此有完整之資料。參議院263人,平均36.6歲。眾議院596人,平均36. 3歲。兩院平均36.45歲(見表2-4、2-5)。利用分組法觀察(5歲一組,參院分八組,眾院分九組),可以看出30—34歲者人數最多(參院115人,43.73% ;眾院193人,32. 38% ),35—39歲者次之,40—45歲者又次之。50歲以上更少,60歲以上僅得6人。

初入議院年齡若多數不超過35歲,並不是一個可喜的現象。但是革命後的政權,其政治精英分子多半年輕,民元議會即為一例(中年以後鮮有從事革命者)。年輕人缺乏政治經驗,往往用革命時的激烈手段處理政務,操之過急,以至於壞事。民國初建,國會議員處處強調責任內閣,放論限制總統權力,此為共和政治不能穩定原因之一。法國政治學家Mattei Dogan謂入議院之最佳年歲在45歲左右,此時年富力強,心智皆已成熟。民元參眾兩院40—49歲之議員為數20%上下,顯示持重者不能左右多數,尚難產生有為的政治家。60歲以上的議員不過數人,則屬一可喜現象,蓋六十以後入議院者,其目的多不在政治。民國經革命而建立,年老者入議院的機會較少。

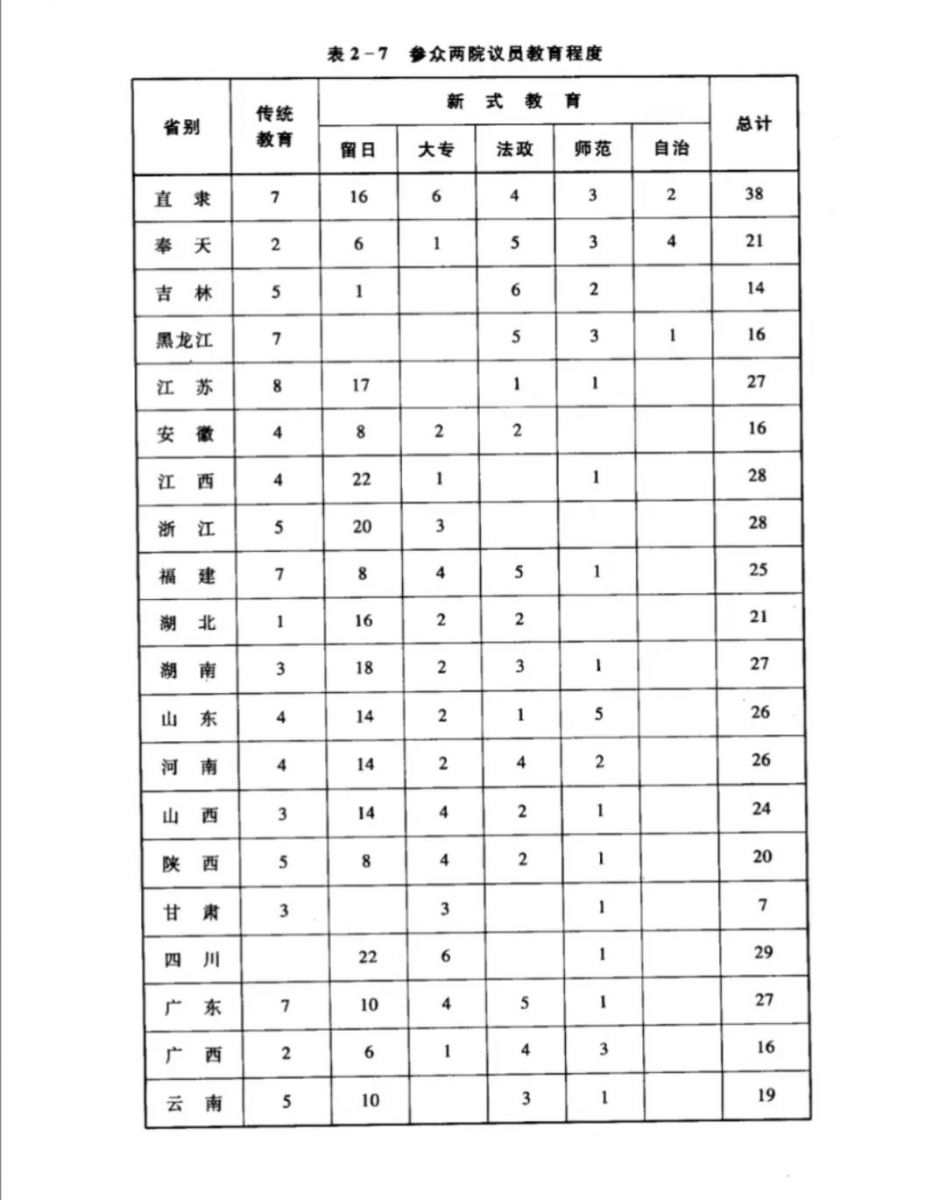

(二)教育背景:清末民初是中國的轉型時期。C. E. Black論中國新領導階層的崛起,以1905年之科舉廢止為轉捩點。按科舉廢止之次年,新式教育代興,一面國內普設學校,一面大量派遣學生出國留學,中國知識份子造型為之一變,根據499名議員資料觀察,其中257人(51.5% )仍有傳統功名,可見傳統的因素依然相當濃厚。但是這257人中58人(11.66% )已轉而接受國內新式學校教育,105人(21.05%)前往日本(英、美)留學,僅只94人(18.84%)于傳統功名之外,未曾自求蛻變。499人中242人(48.50%)為完全新 式教育出身,而不具傳統功名;89人(17.84%)為國內新式學堂畢業,153人(30.66%)留學日本。(見表2-6,2-7)

.jpg)

此一教育背景,以之與前清諮議局議員比較,該局1288名議員之有傳統功名者高達89%,有功名而又至日本留學者,約為20%,可見先後不過五年時間,知識份子已有甚大轉變;傳統士紳衰退,新式知識份子興起。1909年之諮議局選舉,距科舉制度之廢止不過四年,新的因素已很明顯,此與1900年前後留學風氣的展開及國內新式學堂在1902年以後相繼出現很有關係,民國元年國會選舉,較諮議局的轉變尤為顯著。自表2-6中觀察,下層士紳較有自我調整的能力,上層士紳亦有不甘示弱者,但顯然的,年輕者更具自我調整的願望。

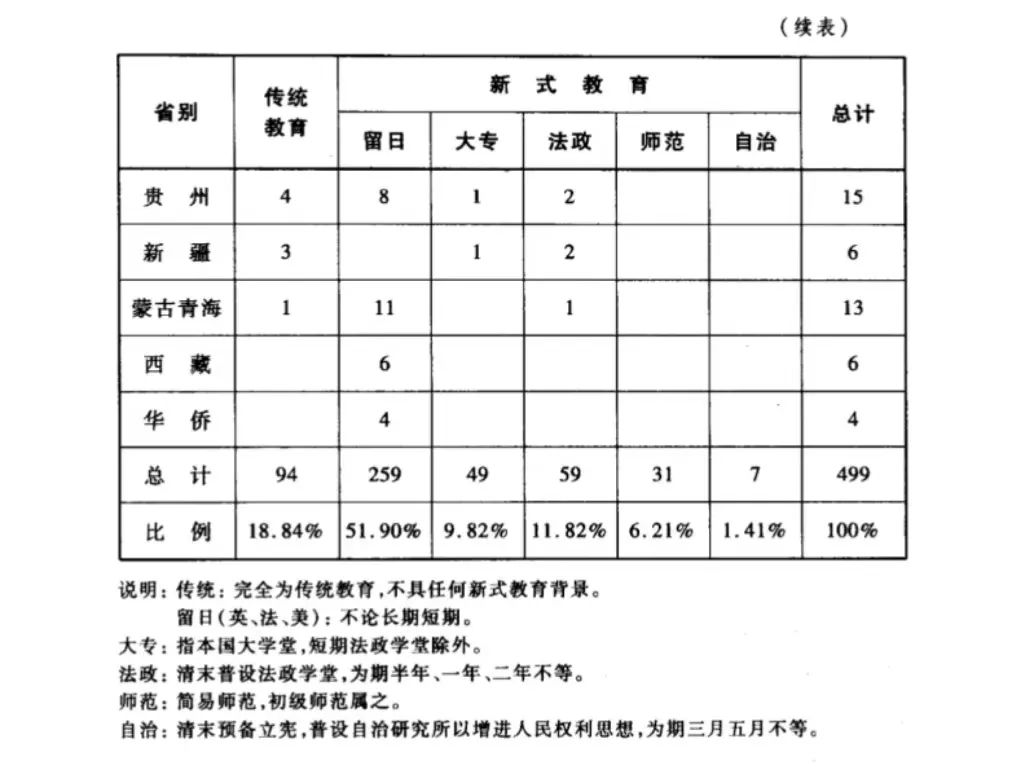

在此必須對新式教育進一步說明。表2-7中將接受新式教育之405人(無論其是否曾經獲得傳統功名)細分為留日、大專、法政、師範、自治五類,加上傳統功名者94人(不具任何新式教育),共六類,以觀察其比例。清季自設學堂而新式教育興起,預備立憲期間,各省普設法政學堂及自治研究所,一則培植人才,再則灌權利思想。法政學堂有一年二年不等,其程度不過今日之初級專科學校。自治研究所則為三數月或半年不等之短期訓練,有無功 名均可參加,程度不超過今日高中生。師範學校則為培植師資而設,入學者亦多下層士紳,在學一年二年不等,程度與法政相當。此處之大專界說則甚鬆懈。清末民初國內已有大學堂,但其程度亦難與今日相提並論。留學日本,程度亦參差不齊。1900年後中國留學生大量湧入日本,1906年之際,已超過二萬人。日本為應付大量中國留學生之要求,速成學校如雨後春筍,亦不乏開學店圖利者,真正進入東京或京都之帝國大學者,十不得一。故此處之留學程度實不宜過於高估。惟20世紀之開始,日本維新已有三十餘 年,氣象蓬勃,能至日本一遊,耳目為之一新,觀念自然隨之有所改變,留日學生雖未必深入書本汲取新知,所見所聞刺激其求變思想,實為回國後推動改革的原動力。然日本模仿西方,我人再模仿日本,一再轉手,欲求瞭解三百餘年來西方的巨大轉變,無異戴面紗者之觀察事物,難免有看走樣的地方。議員中留學歐美者僅數人,尚難發生作用。

(三)社會背景:自教育背景而可以推測此輩議員的社會背景。以科舉出身而言,功名與財富往往結為一體;貧寒者固然有獲得功名的機會,財富則直接間接予爭取功名者若干便利。應考者的基本要求為儒家典型,此非長時期的培育不可,自義學、私塾發蒙以至於書院攻讀,家境若不富裕,絕難接近功名階梯。我國舊日人口百分之八十為文盲,顯示識字已非易事,況乎侈談爭取功名。新式教育亦屬同樣性質。歷來讀大學者屈指可數,負笈海外幾可視為特權。舊日財富以土地為標準:士紳階級多自稱“來自田間”或“世代務農”,他們正是社會主義者所指的“地主階級”。一言以蔽之,民元議員多數來自富有之家庭,屬於上層社會(賄選亦可以看出財富的關係,沒有財力甚難當選)。個人為維護自身的利益,往往形成保守的態度,民國議員之保守,與此有絕對關係。

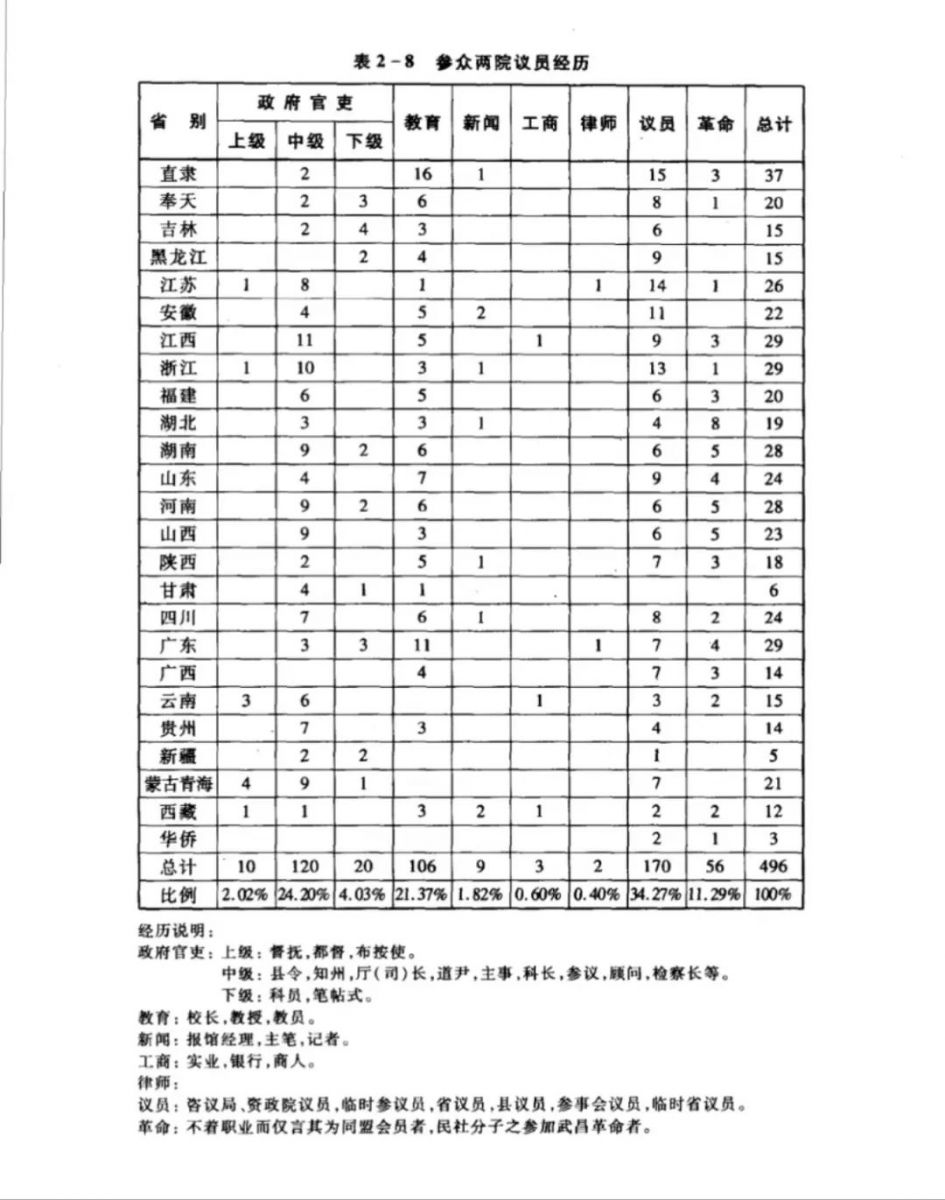

(四)經歷:觀察議員的經歷背景,可以探測他們對當時的政治及社會的瞭解程度,所代表的社會成分。惟競選者所登記的職業,不一定是他的真正本業。一個實業家可以說他是某某學校的董事,一個偶然投稿的人可以說他是新聞從業者,故討論此一問題時必須特別慎重。根據496人之資料,兩院議員來自不同的職業 階層,此處將之歸納為政府官吏、教育界、新聞界、工商界、律師、議員、革命等七類(見表2-8),以議員、官吏、教育三類所占比例最大,茲分別說明如下:

議員出身者170人(34.27%)。所謂議員,凡曾任前清諮議 局、資政院、縣議會及民國之臨時參政院、臨時省縣議會議員均屬之。其中以出身諮議局者最多(99人),餘則數人或十數人不等。此類人物非無他種經歷,惟因競選國會議員,所以特別強調其有議員資歷。西方民主國家,政治家多出身議會。英國議員之平均任期為九年,論者謂英國議員任期長,所以不斷有傑出的政治家出 現。法國不如,平均任期一年九個月,所以有為的人物不多見。民初議員雖然少數人有諮議局三年之經驗,臨時參議院一年餘的閱歷,皆不能以正式議會議員視之,其他地方議會更是無論。嚴格言之,民二國會議員無實際議會經驗,此所以在議會中不知如何運用議論技巧,彼此意見不合,動輒衝突毆打。對於政府,一味強調責任內閣,不知進行協商;大言限制袁世凱的權力,豈知袁氏擁有武力後盾。這是中國民主政治失敗的原因之一。

有政府經驗的議員150人,30.25%,占第二位。從政經驗有助於議論,但此類經驗大半在清季,于共和政治無實際裨益。再加上多數屬於有功名者,趨向保守,形成了民元議會的另一保守因素。

出自教育界106人(21.37% ),占第三位。汪一駒謂留學生回國之後的出處,不入官場則入教育界,鮮有例外。其所以如此,蓋政府容納量有限,不能立即獲得官職者,惟有暫時棲身教育界。議會既為精英分子出頭的機會,從教育界轉入是一種必然的趨勢。有謂從事教育者適於出任議員,他們有足夠的知識、充裕的時間以從事議會活動。這或許是民初議會最值得重視的一個有利因素。

出身律師、新聞事業、工商實業界者僅數人,此與專業精神之尚未出現有直接關係。我國之有專業律師在1910年代之初,新聞事業及工商階級雖已興起,專業精神尚未確立。Dogan論議會人物,律師及新聞從業者最為合適。然中國此時尚無從有此要求。

表2-8中有革命一欄,56人(11.29% ),此為不得已之處置, 因為資料中僅此一項記載。同盟會員皆入此一欄。國會中之同盟會員不只此數,雖然國民黨改組時吸收了若干士紳及立憲派人,同盟會員仍為基幹,此為國會中的激進因素。

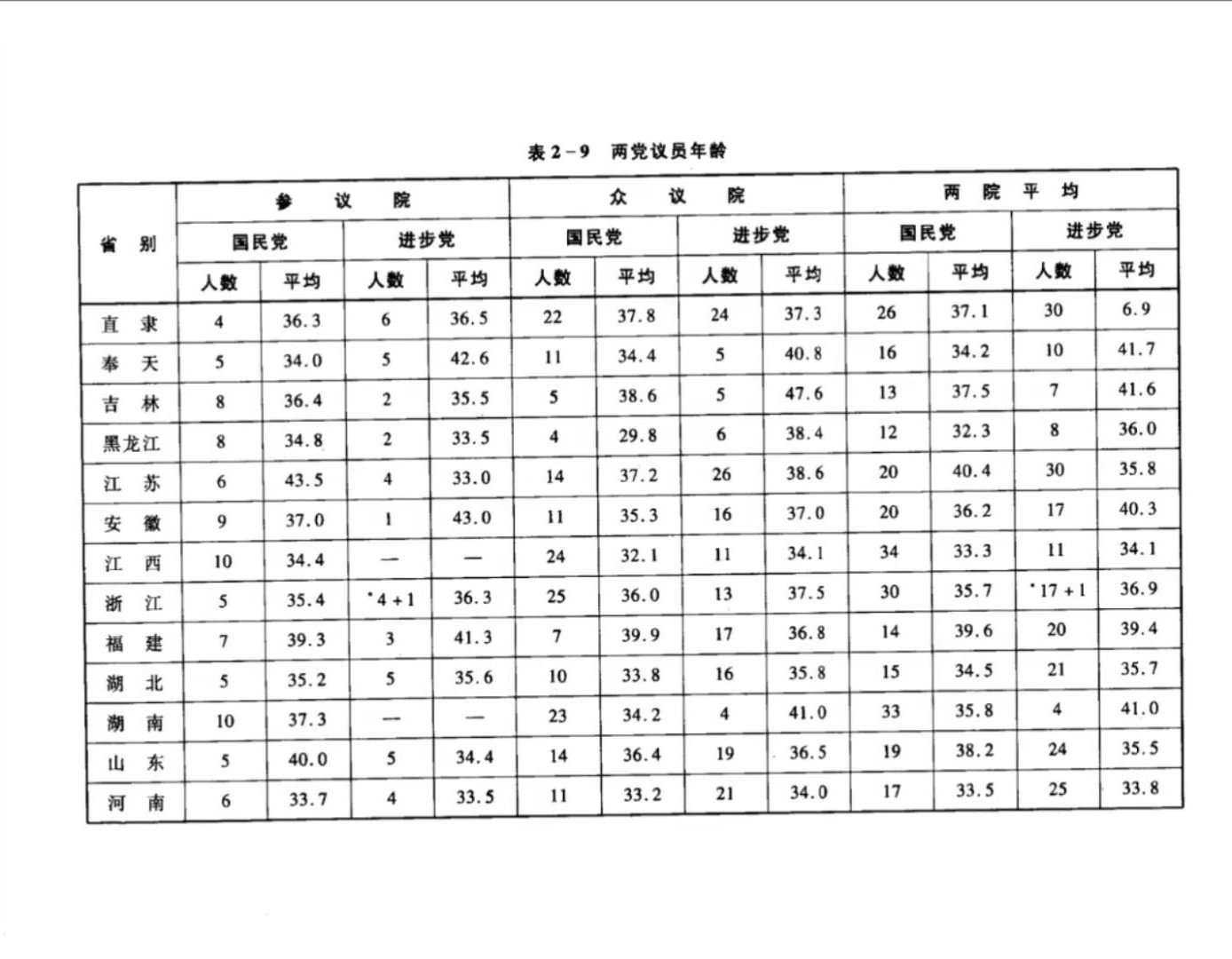

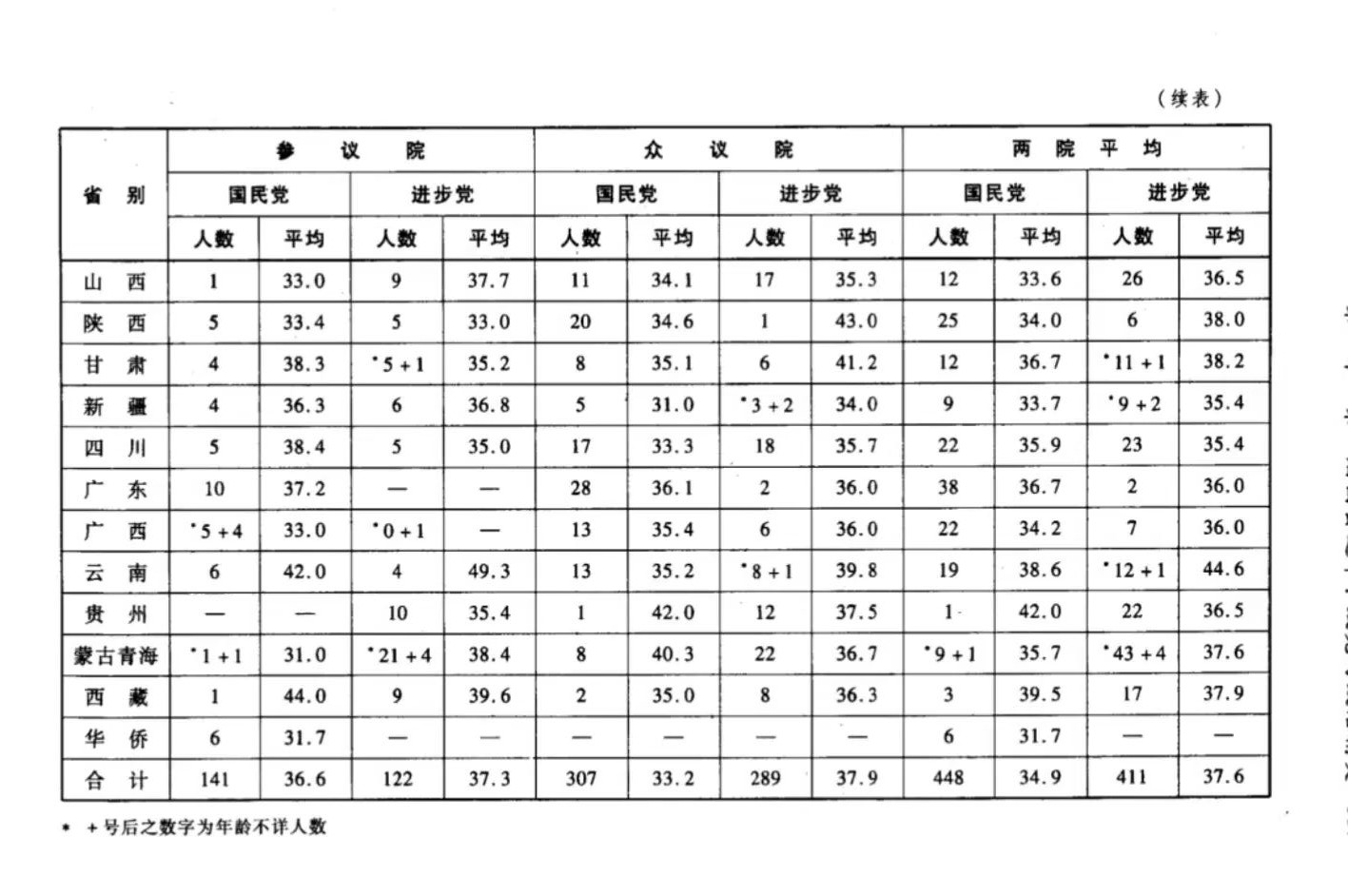

(五)兩黨在議院中的大勢:政治學家Duverger謂研究黨派關係最大的困難為不能獲得黨員名錄,我們亦有同樣的遭遇。但是民國2年11月4日袁世凱沒收國民黨議員證書448人,有此根據,兩黨大勢已很明顯。表2-9探討兩黨議員的平均年齡,以國民黨為一組,非國民黨則納入進步黨,其他小黨附之。所得結果,平均年齡極其相近(參議院國民黨141 人,平均36. 6歲;進步黨122人,37. 3歲;眾議院國民黨307 人,33. 2歲,進步黨289人,37. 9歲;兩院平均,國民黨34. 9 歲,進步黨37.6歲)。因此,以年齡論,實不能看出兩黨的激進緩進關係。

再看兩黨中的傳統因素。兩院中之有傳統功名者,國民黨45人(9.02% ),進步黨48人(9.61% )。國民黨接受新式教育者(不論有無傳統功名)238人(47. 69% ),進步黨168人 (33.67% ),顯示國民黨的新式教育因素大於進步黨;換而言之,國民黨具有進取或激進的性格,進步党則溫和而保守。(參看表2-10)

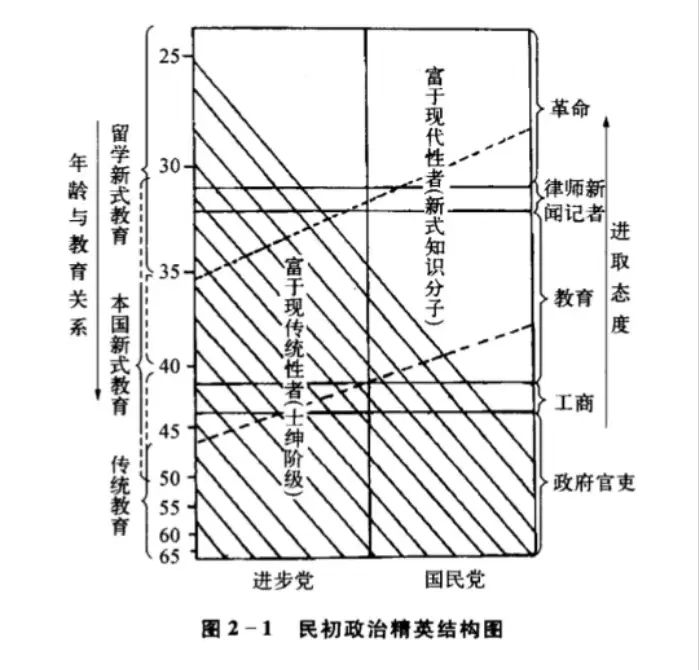

以上之背景分析,已可看出20世紀初葉中國精英分子正處於一個急速蛻變的時代:1905年科舉制度未廢止之前教育是傳統的,之後,新式教育代興;這一制度的興革,使精英分子的造型隨之改變。由於辛亥革命推翻了二千餘年的專制政體,極端保守的傳統因素亦急遽消失。但是由於蛻變中的精英分子大多來自富裕的家庭環境,受過新舊不同的教育,進取與保守的態度形成了一個矛盾的狀態。如果借用傳統性與現代性(tradition-modernity)的對比觀念來觀察1910年代的精英分子,可以做成一個假設性的關係互動圖解(如圖2-1):

這一個假設性的圖解,又可做成下面幾項暫時性的結論:

(1) 從教育背景來看,精英分子之接受新式教育者,其現代性大於傳統性。換而言之,在傳統下出身的士大夫階級,其傳統性大於現代性;新舊教育兩者皆有接觸者,傳統性與現代性趨於均衡;接受新式教育多者,其現代性大於傳統性。比較之下,第三種形態漸趨優勢。

(2) 就年齡關係看,越是年輕,其現代性越大,反之適得其反。當然年齡與新舊教育的關係是互動的,年輕者多半由傳統的教育轉向了新式的教育,所以容易接受現代性,年老者比較缺乏調適的勇氣,所以傳統性依然很濃厚。因此,年輕者進取,年老者保守,這一個現象似乎是蛻變中社會的特色。

(3) 就黨派關係看,國民黨的現代性略勝於進步黨,這與兩黨黨員的教育背景及年齡關係等互動因素有關。

(4)就職業關係看,來自教育界及曾任政府官吏者甚多,從事革命而未有其他經驗者次之,其他均不足論。新式職業、教育家、從事革命者的現代性大於官吏與商人。

民初是一個迅速變遷的時代,政治參與在萌芽中,精英分子亦在蛻變中。雖然傳統已逐漸衰退,現代化的方向並未確定。論者謂中國自清末已朝向民主政治的方向發展,而不幸竟走向了威權的發展。實則民初的國會選舉,有民主政治的外觀,尚少民主政治的實質。大眾人民在這次空前的大選中是茫然的,對政治有興趣的只有極少數的精英分子。精英分子的造型是半傳統半現代性的,他們有求變的觀念,但自身的利益優先。那茫然的群眾是孤苦無依的。中國未來的變遷將是市民階層的覺醒,因此中國將繼續變化,繼續追求一個理想的方向。(張朋園:《中國民主政治的困境(1909—1949)》,吉林出版集團有限責任公司,2008年,第76—110頁)

2019年5月31日,張朋園先生在臺北中研院近史所辦公室。

(全文完)