轉發自:南京論壇NJF(點我看原文)

作者:張朋園

【上】【下】

一、革命共和,建立國會

中國之有正式國會,在民國二年(1913),史稱第一屆國會,較之九年預備立憲提早了四年,足見辛亥革命有催生的作用。西方人奮鬥要求國會有達百餘年者,日本明治維新亦經二十二年始行召集國會。比較之下,中國政治參與制度的實現,不能說不迅速,不能說不是一個可喜的現象。

檢討中國議會政治的演變,清末的諮議局、資政院及民國二年的國會均有其劃時代的意義。清廷預備立憲,試辦全面性的選舉,更是破天荒的西方式選舉。民國二年的國會,是中國由君主轉變為民主共和之後的代議機關,在全國統一局面下產生,亦屬空前。中國百餘年的近代史,可以說是一本政治社會變遷史,議會政治是其中重要的一頁,這兩次代議選舉尤其值得注意。

本文以討論民國二年的國會選舉為主。如前所述,此為共和政體下的盛舉,更重要的,這是中國迅速變遷的時代,此一時期的政治精英分子(political elites )曾經在辛亥革命中左右大局,影響民國初年的政治動向。再者,此次選舉,距諮議局之開辦不過五年,兩相比較,已有若干實質變遷,其間變化亦頗值深思。

本文討論的重點分三方面:第一,國會結構:民二國會分參眾兩院,討論其議員定額、人口關係、選民與候選資格等;第二,競選與投票:討論黨派競選、投票實況、選舉弊病等;第三,議員背景分析:討論議員所來自之階層,彼等之平均年齡、教育程度、社會經驗、黨派關係等。此三方面的探討,希望能對民初的政治參與、人民的政治行為及政治精英分子諸問題有所瞭解。

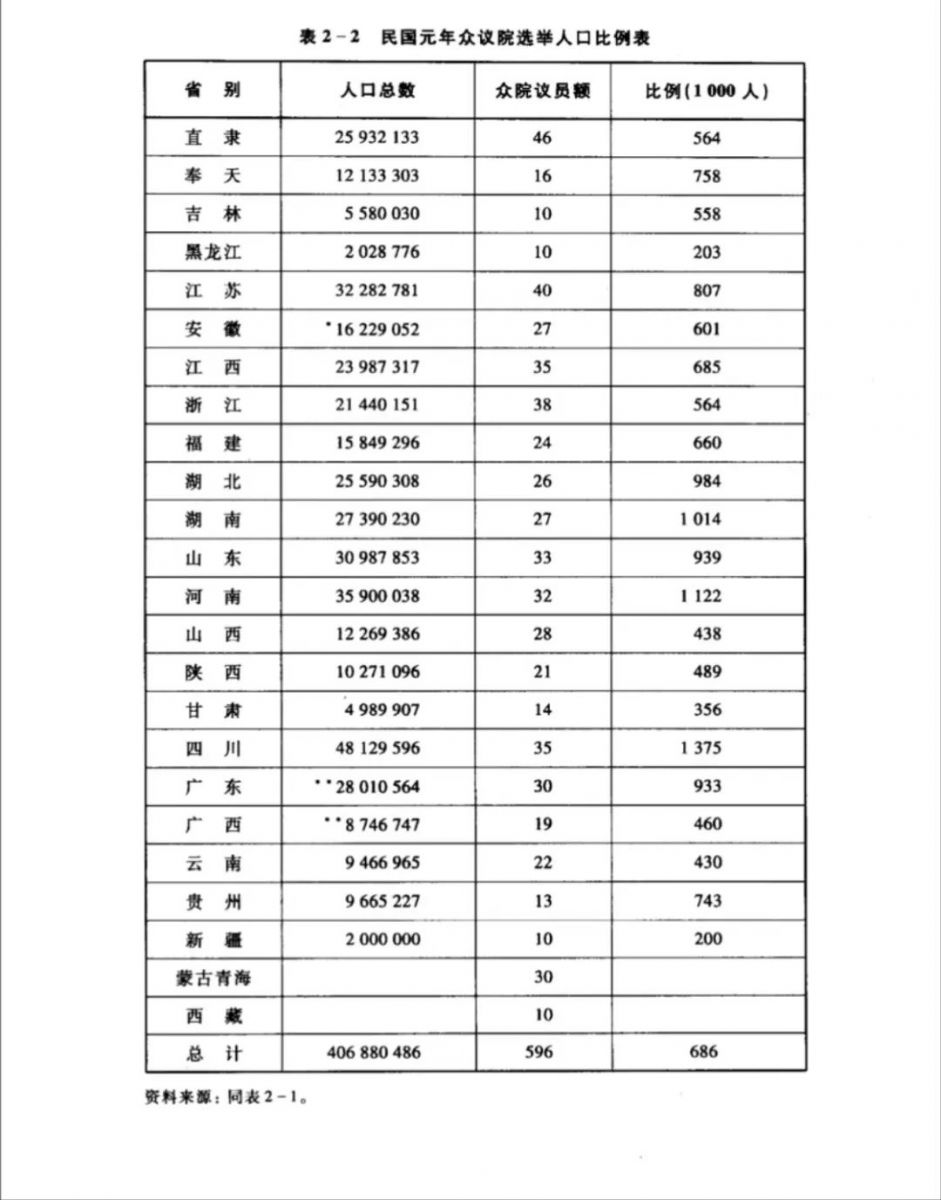

二、國會結構:議員定額與選民資格

根據臨時參議院所制定的國會組織法,中華民國國會由參眾兩院組成。參議院議員由各省之省議會選出,每省十人,全國二十二省,加上蒙古(27人)、青海(3人)、西藏(10人)、中央學會(8人)、華僑(6人)等配額,共計274 人;因為青海及中央學會均未選出,故實際為263人。眾議院議員按人口比例選出,每八十萬人產生議員一人,但因缺乏人口調査,各省代表人數,以原先各諮議局議員定額三分之一為定額,共計596人。兩院合計859 人。

此一組織法,雖有上下院之分,實際上代表性無所區別,無論省議會選出的參議員,或選民選出之眾議員,除了地方性的意義外,並無職業或階級的不同要求。考其原因,蓋當時專門職業(professions)與勞工階級尚未興起,或極不明顯,農民亦不受重視之故。

國會組織法規定,凡年滿二十五歲之男子,在選區之內居住二 年以上而具有下列資格之一者,得為候選人:(一)年納直接稅二元以上;(二)有五百元以上之不動產;(三)小學畢業以上或同等學歷。選民資格相同,但年滿二十一歲即有投票權。

有下列情形之一者,不得候選,亦無選民資格:(一)褫奪公權;(二)宣告破產而尚未撤銷;(三)精神病者、吸食鴉片、不識字。此外,現役軍人、行政司法官、員警、僧道或傳教士均無選舉權及被選舉權。小學教師及學生則停止其候選資格。

此一選舉權與被選舉權的規定,與前清諮議局、資政院一樣,有著極大的缺點,一般人受財產條件的限制,婦女還是沒有選舉權。但值得注意的是這一次的種種規定,與諮議局的選舉已有不同。就“居住選區二年以上”的規定而言,已較清季的“十年”要求大大縮減。就“五百元”的不動產而言,比之清季的五千元要求,亦已削減十分之九。前清的教育程度為中學畢業,此次小學畢業即可。前清的選民年齡為二十五歲,候選為三十歲,此次分別減為二十一歲及二十五歲。顯然的,民國的規定較之前清已大有改進。

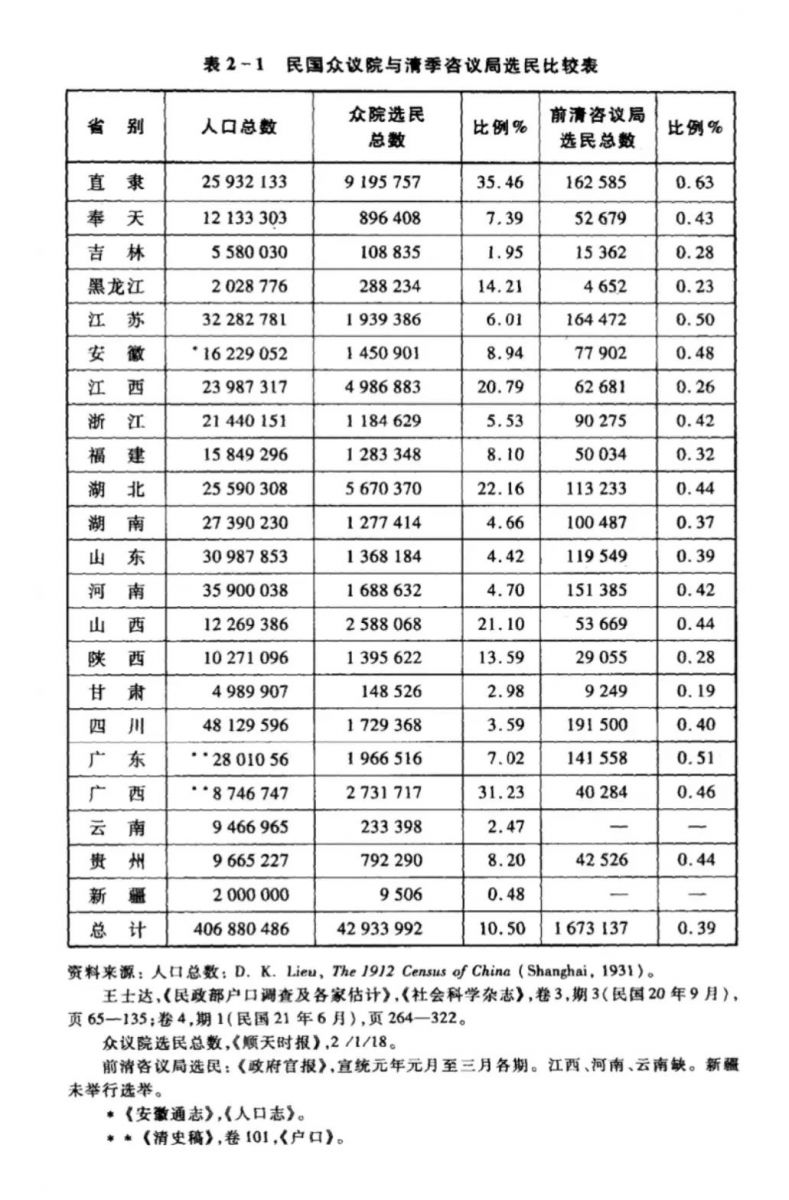

種種改進的結果,選民數較前大增,由表2-1得見。前清諮議局的選民,最多的一省(江蘇)十六萬四千餘人,最少的一省(黑龍江)四千餘人;民元選舉,最多的一省(直隸,今河北)九百十九萬五千餘人,最少的一省(新疆)九千餘人。兩相比較,後者多於前者二十倍至二十五倍之間。平均言之,清季之合格選民,每省僅得八萬三千餘人,全國總數一百七十余萬人(以二十一省計);而此次選民平均每省一百九十余萬,總數接近四千三百萬(以二十二省計)。換言之,前清之選民千人得四人(0.39%),此次則百人得十人(10.50%)。此一現象,有謂為傳統衰退,人民政治覺醒,各種利益集團出現,共和觀念等因素所促成。一個社會經過巨大的轉變,由君主而共和,採行進步的措施,自屬可喜。

雖然選民比例有顯著的增加,吾人仍有不能滿足之感。任何現代化的國家,其選民為人口之百分之六十至七十之間(百分之三十至四十未及齡)。此次增為百分之十,相去理想仍遠。除了因為選民比例不夠理想,固然與選民觀念尚未普遍覺醒有關,辦理選舉技術不善亦為主要原因。政治學家W.J.M. Machenzie在其 《自由選舉》一書中指出,健全的選舉,需要四個條件,其中之一,為誠實幹練的行政組織。民元選舉,基本問題在於選民調査,而選民調查則與人口普査有不可分的關係。第一表中所引D.K.Lieu的人口總數,為宣統二年(1910)以來時斷時續,於技術欠缺情況下調査估計所得,其正確性大有疑問。從各省議員定額與人口關係看,即可得見。以直隸省為例,該省人口二千六百萬,非增至五十六萬與一之比,不能產生四十六名議員。再以湖南為例,議員定額二十七名,人口二千七百餘萬,比例為百萬分之一。此兩例顯示人口總數大有疑問,定額之決定亦十分草率。

選民資格調查最不容易。據所得資料顯示,此次辦理選民調査,技術拙劣,毛病百出。有一則報導謂,調查員至民戶查問公民資格,或因說明不詳,或男人外出,婦女害怕,不敢明告,有資格的選民因此減少。另一則報導說:

調查不得其人,大半潦草從事,每至一家,並不細心查問,……間有戶主外出,婦孺無知,不敢實言相告,而該調查員亦不述明理由,即置諸不顧而去,冊上遂無其人。此種情形,比比皆是。

漏列是一大弊病,謊報、多報同樣嚴重。何以多報?蓋欲魚目混珠,冀得較多名額之故。以江蘇為例,該省定額議員四十名,分由四區選出,各區為爭取較多名額,紛紛匿造選民人數,以第三區匿造者最多,故分配之結果,為“第一區八名,第二區九名,第三區十三名,第四區十名。”第三區多報人口,所以占名額較多。再以湖北漢口為例,漢口原分漢口商埠四區與夏口地方五區,共九區。二年一月一日投票時,漢口四區投票者1170人,甚為零落,而夏口羅家墩一區,竟有一萬三千餘票;韓家墩亦高達七千餘票,並 有韓某一人得一千三百餘票。以後始發現夏口地方浮報三萬餘人。

總而言之,這次選舉規章與辦理選舉的技術,較前清有了改進,但缺點仍多。一個制度的建立,在經驗中發現錯誤,在理性下求其改進,民元百般在起步狀態,弊病在所難免。

三、投票,複式選舉

我們進一步觀察投票的情形。民元選舉與清季一樣,都是複式選舉,直接與間接民權的混合使用,議員經初選及再選而產生。初選為直接民權,凡有選舉權之公民均可參加投票,選出五十倍于定額的候選人,再由候選人互選定額議員。以奉天(今遼寧省為例,該省眾議員定額為十六人,初選產生候選人八百人,再由此八百人互選十六人。

我們對這次的投票情形不能詳知,惟從各種報導中可得以下之粗略印象。投票程式不似今日完備。凡有選民資格者,調査員來調査時,即將選舉人資格證明一紙交與收執,至投票之日,攜同此一證明至投票所核對姓名後領空白選票一張,自填所欲選舉之候選人姓名(不能自我選投),而後投入密封之票匭中。

根據美國駐華領事的報告,奉天省奉天府與江蘇省江寧縣兩地的投票率分別為百分之六十及七十。這兩則報導令人有驚喜之感:驚的是投票率與今日現代化國家的情形已無分軒輊,喜的是這個百分比顯示市民階層多熱心政治事務;但我們不能不懷疑這兩則報導的全面性或代表性。根據報紙雜誌所得的印象,選舉運作,賄賂及舞弊,比比皆是。賄賂選票為一個普遍的現象。初 選票價最低者一、二元,最高者十元八元。複選票價少則數十元, 多則百元以至數百元不等。以廣東為例,有三種報導一致指責賄選嚴重,《時報》說:“收買選票,或一、二元,或四、五元一張;出資數百元即可當選。複選時乃有數百元即儼然可為國會議員矣!”路透社報導有百元一票者,美國領事則說一票有高達千元者。賄選的方式不一,廣東某富商以送禮求人賜票,凡投彼一票,以燕尾服為酬。當時一套禮服約需六十元。三十票當選,總數一千八百元。廣東選風之壞,清季之諮議局已是如此,似不足為奇。

湖北省亦有同樣的情事。下麵是一則觀察入微的報導:

眾議院初選,各運動家因省議會初選違法舞弊,無從懲罰,野心益張,是以為所欲為,毫無顧忌,竟敢期前極力運動。司選舉諸員,發票諸員,因省垣居民不到約五分之二,不妨偷買,故敢大張納賄之門。其運動成熟者,即在投票所附近佈置機關,以便所雇投票人更衣寫票飲酒,為聚會場所。其有以票價過昂未即運動成熟者,居然偽造入場券換票,或攔在中途收買入場券。聞是日投票所一區未啟門以前,司選諸員竟在門內預分選票,至於放槍。紳界有名之呂聯乙、白複初、陳寶詩、趙師範、陳元璧、朱榮山、姚海田等十餘人,各搶一二千票外出,交其機關處填投。及投票時,白複初與童德宏(均司發票員)沿發票時將票藏於衣袋及褲襠中,經投票人察覺朋毆。拖至警長處,于褲襠下搜出數百票,陳元璧亦犯此弊,在褲襠及套庫內搜獲甚多。眾選民怒其作賤選票,污穢字紙,將其褲撕成片片,兩股受傷頗重,較白、童尤甚。

引文中所提及的省議員賄選情形尤其混亂。省議會雖不在本文討論之範圍,但參議員由省議會產生,而國會與地方議會同時舉辦,省議員選舉如此,眾議員可想而知。茲再節引如下:

全國省議會初選於(二年)一月一日投票,省垣一班劣紳、党人之有議員熱者,竟日施其運動方法,或勾結承辦人員,預將選票填就,夾帶入場,一齊塞入票匭;或邀集軍營士兵、工廠工人,更衣前往代投,或使人沿門收買選 民入場券,每張代價僅銅元數枚。眾選民之知選舉權寶貴者甚少,即有知者,亦以此一票不過為人作嫁,何必往投。遇有相識來索,無不甘願奉送。一班運動家之獲有選票千張數百張者,遂不可數計。其有資產者,則廣雇人輪番往投。其吝於錢財者,則祇請戚輩往投。甚有成卷整百投入,管理督察各員本與運動家通同舞弊,一切不遵守法定手續,入場既不劃到,換票亦不記名。場以內人聲嘈雜,場以外打架鬥毆,野蠻狀態,難以形容。發票員手 執之票,竟被某某所雇工人搶去五十余張,於人叢中逸去未獲。其一人領票數十次,自劃自名以投者,有彭紹夔等多人,經監督員斥辱,猶自投不已。更有王連三,身藏五百票,入場被眾痛毆一頓。此時場內曬桌俱被擠倒,又被 搶二百余張。後將票匭上封,抬入武昌署去後,外間違法舞弊提起訴訟之聲大作。……計被選諸人名譽均極平常,殊少傑出人士。聞以某某黨人占十六人,各黨選票有數十百票連在一起者,有多出一人筆跡者。

其他江蘇、浙江、福建、河南省均有賄選情事。總而言之, 此次選舉有全面性的舞弊,鮮有不用賄選者。眾議員鐘才宏說,清末諮議局選舉,舞弊少見,而民國以後“則公然行賄”,亦是正確的觀察。民主政治的先驅英國,其議員賄選,雖至20世紀亦所不免,中國初試民主政治,自難免同樣流弊。

賄賂之外,還有毆鬥事件發生,此在江蘇、雲南、廣西等省均有報導,顯示有黨派之爭及不公平之競選活動。黨派問題下面還會提到。

賄賂、毆鬥皆可視為不可避免的現象。若議員不經由選舉產生,或政府上下其手,則情況格外嚴重。我們知道蒙古、西藏、青海等地方均未舉辦選舉,其議員全為指派,而所指派者,甚至不屬本籍。這三個地區的選舉為袁世凱一手包辦。曹汝霖(江蘇人,五四事件時被攻擊的要角之一)說,當其接獲蒙古參議員證書時,事前一無所悉,事後才知是袁總統的恩惠:

有一天忽然接到當選蒙古議員的證書,甚為詫異。

餘既不是蒙古人,又沒有參加競選,何來當選議員?

後來知道,名為當選,實由總統(袁世凱)指派,……此事聞是項城(指袁)知我清貧,暗示補助之意。

其他如汪榮寶(江蘇人)、林長民(福建人)、易宗夔(湖南人)、 張國溶(湖北人)、金還(江蘇人)、方貞(河南人)、康士鐸(直隸 人)、薛大可(湖南人)等一批名流都占了蒙古西藏名額而成為議員。

不僅中央政府上下其手,地方政府亦有同樣情事。廣東都督胡漢民曾以電報指名選舉某某為議員。《時報》引胡氏的兩份電報,其一:

舊都聞府聯合事務所林柏和鑒:請舉林柏和、高增耆為議員,余待電商。漢民雄飛冬。

其二:

舊都聞府林柏和鑒:請舉司徒穎、易次乾為眾議員。

漢民雄飛微。

江蘇省常州縣在選舉期間,正好新舊縣長交接,舊任縣長為欲控制選舉,於卸任之前趕辦投票事宜,竟將選票預填日期,草草投票,以致一般選民不滿,發生打毀票匭之事。

控制票匭及賄賂選票,在選舉史上為兩個不同程度的腐化行 為。權力的取得如能奮臂攫取,則賄賂亦嫌代價過昂,及至不能明目張膽以武力奪取選票,賄賂始廣為運用。此在西方選舉史上幾無例外。英國17、18世紀的國會,原先鄉村的選民都被人“牽著鼻子走"(locked-in electorates),尚在強權選舉的時代,強迫投票,把持票匭,司空見慣。中產階級興起以後,幾次改革法案的頒訂,使地主階級的影響力減退,始進入賄選時代,以財力買動選民,選舉行為為之一變。賄選必須講求技巧,施惠窮人,為地方修橋鋪路,博得選民好感,自然容易取得選民的選票,是謂選舉政治。20世紀上半有所謂意識形態競選之說。然無財力支持則不足與言競選,此在資本主義社會幾無例外。政治學家看賄賂選舉,認為腐化為暴力與法治的中途站,避免暴力,容忍腐化,無可奈何。

不良報導的另一面則為稱道,當時亦有贊許辦理選舉得宜者。南京初選之日(元年十二月六日),美國領事曾至會場參觀,認為安排得當,十分有效。選民進入會場,各出示公民合格證書,加戳之後,即領取一張白紙無字的選票,進入另一室填寫個人所欲選舉者之姓名,再至另一室投入票匭,從後門而出。室內有員警維持秩序,井井有條。日本在北京的喉舌《順天時報》亦對南京的選舉備加稱道:

此間初選舉辦理極佳。……南京城合格選舉人計一萬人,其中少有自棄投票選舉之事云云。

廣西籍國民黨議員曾彥謂:

國會選舉……肯出錢買票的絕少,結果大多是地方知名之士當選。

綜合言之,此次國會選舉,批評不良者多於稱道。不良的現象中,以賄選最為普遍,官的上下其手最為嚴重。如果以這次的選舉與諮議局的選舉相比較,前清之季,人民對民權一無認識,故冷漠者多。由於人民冷漠,公然賄賂之事亦相對較少。民國以後,人民知識較前略有進步,且有黨派的作用,投票率提高了,賄選的情形也嚴重了。但是嚴格地說,冷漠現象並未完全消失。《順天時報》說:“開通者競爭激烈,閉塞者視若無睹。” 以至於有選舉權者自己不做主張,“而由他人任意代行者”。民主黨領袖湯化龍曾於預備選舉期間至長江各地視察競選情形,他認為由於缺乏民主政治的經驗,人民對選舉事宜仍然十分幼稚。最可笑者,竟有主辦選務的地方官視民主選舉為科第選舉。甘肅某知縣接到調查選舉人劄時,誤以選舉人(即公民)為前清之舉人,該令申覆,竟謂“卑縣文風不振,貢、廩、附、增、監尚有可選,若選舉人獨無”。該縣令之昏瞪可以想見,一般人民之漠不關心自不足為奇。

從上述諸種報導所得印象,可作一結論:沿海各省及通都大邑得風氣之先,一般選民對選舉稍具常識,因而投票熱心。美國領事對奉天江寧兩地的報導,即屬此類,其投票率間有達百分之六、七十者,亦屬可信。至於內陸閉塞地區,對選舉事宜茫然,其投票率似難超過百分之五十。當然,比較之下,民國的情形已較前清進步,部分市民階層的覺醒,亦為必然的現象。政治學家Robert E. Scott討論墨西哥市民階層的覺醒問題,取地方觀念(Parochial)、子民觀念(Subject)、參與觀念(Participant)三個層面為指針。他說1910年時墨西哥90%是地方觀念者,9%屬於子民觀念,只有1%是參與觀念。民國元年有10%的選民,是否這百分之十的人都關心政府的發展方向,固無法得一正確回答,惟從上述投票的情形看,選民十人中能有一人關心時政的良窳已非易易。此種情形是否優於墨西哥,固然因兩國國情不同,難於比較。惟稍具歷史常識者都會瞭解到生活在傳統中的中國人,其政治觀念是消極的, 只知納稅為義務,不知參與為權利。民國初建,子民觀念者或與墨西哥不相上下,而參與觀念恐亦屬鳳毛麟角。

(未完待續)