轉發自:民初思韻(點我看原文)

圖/文:三鑒齋

二次革命失敗後,以袁世凱為首的北洋軍閥勢力迅速擴展到南方各省。當時,除西南桂、黔、川、滇四省仍由地方軍閥控制外,全國大部分省區都已經落到了袁世凱手中。野心勃勃的袁世凱認為自己獨裁的主要障礙都已被清除,於是便朝著更高的目標前進:稱帝。

首先,袁世凱要利用國會使自己成為正式大總統。由於大總統是由國會選舉產生的,因此袁世凱也想盡辦法拉拢國會。在鎮壓「二次革命」時,袁世凱沒有驅逐國會中的國民黨議員,而且還把諸如梁啟超、熊希齡這樣的社會名流請進內閣,組建了一個「第一流人才內閣」,進步黨人熊希齡甚至還被任命為國務總理。袁世凱這么做是為了拉拢進步黨,使之在國會中與國民黨抗衡,但由於進步黨主張憲政,袁世凱並不放心,因此他又高價收買一批議員另組公民黨,作為其御用工具,以操縱國會。

袁世凱指使國會中的公民黨議員與進步黨一道,操縱國會通過了「先選總統、後訂憲法」的提案,還示意各省都督聯名通電,要求先選總統。最後,在草草公布《大總統選舉法》後的1913年10月6日,國會開始投票選舉大總統。選舉當天,袁世凱派遣數千便衣軍警和地痞流氓打著「公民團」的旗號,把選舉會場圍得水泄不通,揚言不選舉袁世凱為總統就不讓選舉人出會場一步。議員們忍饑挨餓,14個小時內連續投票三次,袁世凱這才勉強當選;次日,又選舉黎元洪為副總統。10月10日,武昌起義兩周年,袁世凱趾高氣揚的宣誓就職。

當上正式大總統後,袁世凱認為國會已經沒有利用價值,反而是他獨裁的障礙,於是1913年11月,袁世凱借口國民黨議員與討袁軍有牽連,下令解散國民黨,撤銷國民黨議員的資格,導致國會因不足法定人數而無法召開。1914年1月,袁世凱更是下令解散國會,給每位議員400個大洋,打發他們回家,然後以其新建的御用機構「政治會議」取而代之。2月,熊希齡被迫辭職,「第一流人才內閣」倒臺。

搞定了國會後,袁世凱立即向束縛他手腳的《臨時約法》開刀。在袁世凱的授意下,政治會議很快成立了一個新的立法機構——約法會議,並炮制了一部有「袁記‘新約法’」之稱的《中華民國約法》,以此取代了《臨時約法》。「新約法」取消了內閣制,規定大總統「總攬統治權」,集內政、外交、軍事大權於一身;立法院為立法機關,參政院為總統的咨詢機關,參政由總統任命,在立法院成立以前由參政院代行立法權。不久,由參政院出面,約法會議又推出了一個《修正大總統選舉法》,規定總統任期十年,可無限制連任,總統繼任人由現任總統推薦。這樣一來,大總統簡直是在享受皇帝的待遇了。

在袁世凱不斷破壞民主法制,試圖建立專制統治的同時,革命黨人也並沒有放棄鬥爭,孫中山等人在日本總結經驗教訓,認為「立黨」是當前的首要任務。1914年7月,中華革命黨在東京正式成立,孫中山被推為總理,號召黨員「共圖三次革命」。以黃興為首的另一部分國民黨人因與孫中山存在政治分歧,故沒有參加中華革命黨,而是另組「歐事研究會」,但在討袁問題上兩者還是態度一致的。

回過頭再說袁世凱。已經有了皇帝般權力的袁世凱顯然並不滿足於「有實無名」,他開始做起復辟帝制的美夢了。袁世凱的這一想法得到了列強的支持,因為列強們也希望袁世凱能夠強化對全國的統治,以為他們的侵略和掠奪提供更良好的大環境。

1914年6月,在歐洲巴爾干半島上發生了「薩拉熱窩事件」,一位塞爾維亞青年刺殺了主張吞並塞爾維亞的奧匈帝國皇儲斐迪南大公夫婦,這一事件成了第一次世界大戰的導火索。7月底,得到了德國無條件支持的奧匈帝國向塞爾維亞宣戰,隨後俄國出兵援助塞爾維亞;8月初,德國向俄國宣戰,後又向法國宣戰,並入侵了保持中立的比利時;考慮到比利時對自身國土安全的重要性以及1839年簽署的倫敦條約,英國向德國宣戰;不久,奧匈帝國向俄國宣戰,英國向奧匈帝國宣戰。第一次世界大戰就這樣在歐洲全面打響了。一戰的交戰雙方被稱為同盟國和協約國:德國、奧匈帝國和意大利是同盟國;英國、法國、俄國和塞爾維亞是協約國;在戰爭進行的1914年至1918年期間,保加利亞加入同盟國,意大利轉投協約國,另有大批歐美亞國家和地區加入協約國,使協約國成員總數達到31個,其中包括美國、日本和中國。

歐美列強都在歐洲廝殺,無暇東顧,這給了日本擴張在華勢力的良機。1914年,日本借對德宣戰之機,派兵登陸山東半島,強占青島和膠濟鐵路,取代了德國在山東的地位。對此,袁世凱政府宣布「局外中立」。日本人了解到袁世凱有稱帝野心,於1915年1月以「襄助復辟帝制」為誘餌,向袁世凱提出了旨在滅亡中國的「二十一條」。「二十一條」的內容十分苛刻,簡直就是要把中國變成日本獨占的殖民地,就連日本政府都料到這將會激起中國人民的強烈反對,因而要求袁世凱迅速接受,並保守秘密,以造成既成事實。

為了得到日本對其復辟帝制的支持,袁世凱沒有斷然拒絕「二十一條」,而是派外交總長陸徵祥和次長曹汝霖為全權代表,與日秘密談判。但「二十一條」的內容很快就被披露,中國人民隨即掀起了大規模的反日反袁鬥爭,罷工、游行四起。經過幾個月的秘密談判,日本以最後通碟的方式迫使袁世凱幾乎接受了「二十一條」的全部條款。

取得了日本的支持後,袁世凱便開始為復辟大造輿論,他「邀請」中外各界人士發表文章、組建學術團體「籌安會」,鼓吹「君主制更適合中國」、「袁世凱應該當皇帝」;同時,袁世凱的親信部下也紛紛上書「勸進」,組織各種「請愿活動」,要求袁世凱稱帝。1915年10月,參政院代行立法院開會決定召開國民大會,商討國體問題;不久,又公布了《國民代表大會組織法》,根據此法,各省在軍政長官的監督下進行「代表」選舉,然後在當地舉行「國體投票」。

1915年12月,各省投票結束並被匯總到北京,參政院開票公布:所有1993位代表一致贊成施行君主立憲,並擁袁世凱為帝。當日,參政院按各省代表的「委托」,以「國民代表大會總代表」的名義上書「勸進」,袁世凱佯裝推辭;當晚,參政院草擬第二次推戴書,「再勸進」,次日,袁世凱接受帝位。

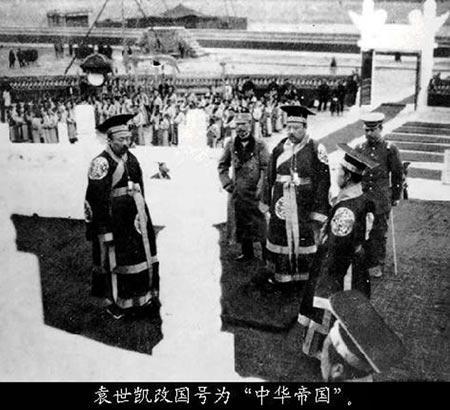

1915年12月13日,袁世凱在居仁堂接受百官朝賀,並對文武要員大加封賞;31日,宣布改民國五年(1916年)為「中華帝國洪憲元年」,並於元旦舉行登極大典。

袁世凱的倒行逆施激起了全國上下的一致反對,中華革命黨趁機組建中華革命軍,向全國各地派遣骨干,部署起兵計劃,「三次革命」進入了第一個階段——中華革命黨孤力奮鬥時期。但這一時期中華革命黨在各地的反袁運動並不順利,多以刺殺和策動軍事冒險為主,最終都歸於失敗,一直到後來護國運動爆發,「三次革命」才進入了第二階段——全國共同討袁時期。

另一方面,進步黨本是與國民黨對立的一個大黨,袁世凱早先曾聯合進步黨打擊國民黨,但後來袁世凱解散了國民黨,進步黨失去了利用價值,逐漸受到冷落,再加上袁世凱恢復帝制引起眾怒,於是進步黨改弦易轍,轉而反袁。進步黨領袖梁啟超成為了反袁的主要角色,他與進步黨軍人蔡鍔一文一武,同時從輿論和軍事兩方面討伐袁世凱。袁世凱接受帝位後,梁啟超見事情已無可挽回,便於1915年12月底南下上海,次年三月受廣西都督陸榮廷之邀入桂。

▲袁世凱稱帝