轉發自:南京論壇(點我看原文)

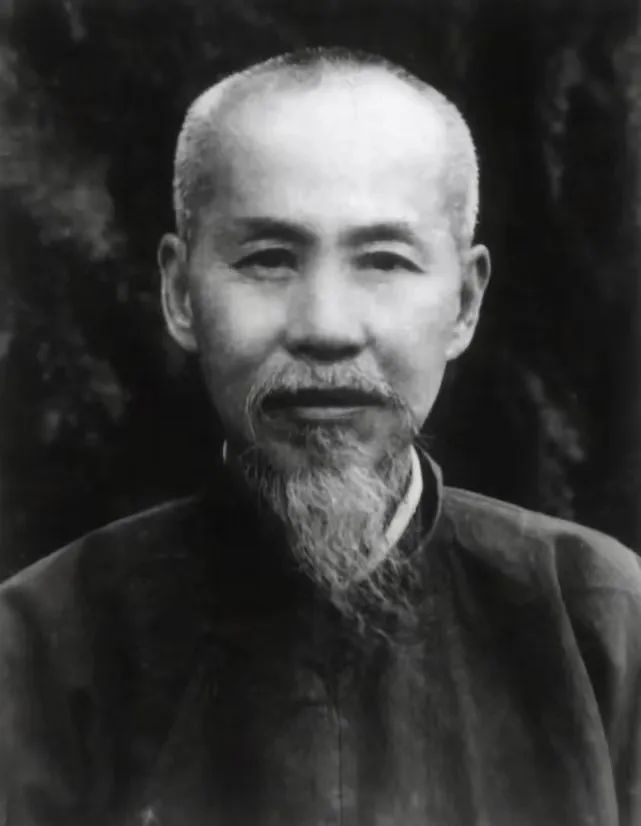

圖/文:熊十力

▲熊十力像

經學就是哲學。良知是心之本體。本心才是吾人與天地萬物所同秉之真性。

餘感今之人皆漠視先聖賢之學,將反身克己工夫完全拋卻,徒恃意氣與淺薄知見作主張,此風不變,天下無勘定之理。餘視講學之急,在今日更無急於此者。今人只知向外,看得一切不是,卻不肯反求自家不是處,此世亂所以無已也。先聖賢之學,廣大悉備,而一點血脈,只是「反求諸己」四字。

作文與讀覽,兩不能廢,兩不可廢。然真工夫實有在作文讀覽之外者。《論語》「默而識之」,《易》曰:「默而成之,不言而信,存乎德行。」此是何等工夫!賢者大須留意。

中國自漢以後學者,類皆無民族思想。蓋史家實播此毒。魏收諸賤豎,為胡虜作史,諂頒凶猁,上擬虞夏,劉知畿雖嘗譏之,然亦謂其記載失實耳非真能辨華夷之類也。大抵兩漢盛時,群胡內附,天下一家,學者喜張《春秋》太平之義,遂缺乏民族觀念。典午以降,士大夫屢屈于強胡,浸假則以豢養于外人為樂而自殘其類,此真吾民族之危機也。

嘗謂世界未能遽躋大同,則民族思想無可遽泯,只須導之以正。大抵各民族間必各有其民族思想,即各能自愛其類,各圖自立自存,自強自創,乃能共進于太平。故民族思想善導之,乃所以促進太平,實與太平之理想不相背也。

凡讀書,不可求快,而讀佛家書,尤須沉潛往復,從容含玩,否則必難悟入。吾常言,學人所以少深造者,即由讀書喜為涉獵,不務精探之故。每讀一次,於所未詳,必謹缺疑,而無放失。缺疑者,其疑問常在心頭,故乃觸處求解。若所不知,即便放失,則終其身為盲人矣。

為學,苦事也,亦樂事也。唯真志于學者,乃能忘其苦而知其樂。蓋欲有造於學也,則凡世間一切之富貴榮譽皆不能顧。甘貧賤,忍淡泊,是非至苦之事歟。雖然,所謂功名富貴者,世人以之為樂也。世人之樂,志學者不以為樂也。不以為樂,則其不得之也,固不以之為苦矣。且世人之所謂樂,則心有所逐而生者也。既有所逐,則苦必隨之。樂利者逐於利,則疲精敝神于營謀之中,而患得患失之心生。雖得利,而無片刻之安矣。

吾國人今日所急需要者,思想獨立,學術獨立,精神獨立,依自不依他,高視闊步,而遊乎廣天博地之間,空諸依傍,自誠自明,以此自樹,將為世界文化開發新生命,豈唯自救而已哉?

為學最怕輕心人,遇事膚泛過去。只有明睿作用,專一內斂,這才是心,否即無心。內斂者,謂不隨耳目官能迷亂奔流故。唯然,故能主宰耳目官能而神其用。此中「用」者,作用之謂。禽獸有知覺運動而不得謂之有心,以其精神作用不能內斂故也。人禽幾希之異在此,其可忽哉!佛家《阿含》說「系心正智正念住,守護根門」,與孔子告顏子「四勿」之旨,皆指示真切。即以心不隨五官流散,故成為心也。《易系傳》曰:「仰觀於天,俯察於地,近取諸身,遠取諸物。」曰觀曰察等者,何常廢耳目等官能而不用,只是神明為主於中,神明謂心官,即思也。發之於耳目等官能,而交乎天地萬物,盡其觀察之妙用。而複其性分上物我一體流通無礙之本然,此即「思不出位」之義也。若下等欲望之思,便是思出其位,而為耳日等官能所役,以從乎欲,而殉沒於物。故雲思出其位,言其被役於小體,而不是心之官也。

中國人頭腦重實踐而不樂玄想。故其睿聖者,恒於人倫日用中真切體會,而至於窮神知化,是得真實證解,而冥應真理者也。然在一般人則拘近而安於固陋,其理智不發達,則明物察倫之工疏,欲不為衰萎之群而不可得矣。西洋人頭腦尚玄想而必根事實,又不似中人但注意當躬之踐履,而必留神此劓聽交涉之萬物,故其探賾索隱,而綜會事物之通則者,乃無在不本諸經驗,根據事實。即凡上智之所創明,中才皆得尋其思路,循序而進。印度人頭腦尚玄想而過在蹈空,其智本足以察物,然乃厭患物質的宇宙而求滅度,此固不免于智之過。然窮玄,則至印度佛家大乘,而高矣!美矣!至矣!盡矣!此難為不解者言也。佛家雖主滅度,要是從其大體言之耳,若如《華嚴》、《涅槊》等經,其思想亦接近此土儒家矣。

談哲學,不須惹此葛藤耳。朱子信根深厚,其集中許多祭文,讀之想見其精神直與幽靈感通者然。他人祭文,看來不必信神,只是奉行故事,朱子卻不如此。想他未嘗不信輪回,以既信有神靈,則人死而神必不亡,輪回自可成立。朱子雖有反對佛家輪回的話,自是他理智作用對信仰起個衝突。然而他底信仰畢竟潛伏著,是搖奪不了的,如主張無鬼論的人,到昏夜仍是怕鬼一股。讀朱子書,玩其生活,覺得他時時在在,如對神明。此種獨與天地精神往來的生活,直令我有雖欲從之莫由也已之感。

學者最忌懸空妄想,故必在周圍接觸之事物上用其耳目心思之力。然複須知,宇宙無窮,恃一己五官之用,則其所經驗者已有限。至妄想所之,又恒離實際經驗而不覺。船山先生詩有雲:如鳥畫虛空,漫爾驚文章。此足為空想之戒。故吾儕必多讀古今書籍,以補一已經驗之不及。而又必將書籍所發明者,反之自家經驗,而辨其當否。若不爾者,又將為其所欺。

吾儕唯有留心物色善類,相與護持,任重道遠,毫無恐怖。此自是久遠事業,不必規規於目前影響。報章何足言耶?來示所謂昏昏悶悶之苦,昏悶只是心為物役之故。若此心不為物役。即念念昭昭明明。昏悶從何而有?人心本自昭明,本轉物而不為物轉。其所以為物役。而至如莊子所呵「直為物逆旅」雲者,則緣習心用事。而全障其本心,即已失其昭昭明明之本體故也。仁者已精察到此。幸其深勘到底,抉發賊窩,用快刀斬亂絲手段,切莫隨順他去。君子無終食之間違仁,造次顛沛必於是。要在一念振起,不甘墮落而已。

學問之境,約言以三:曰解,曰行,曰證。解,亦雲見,佛家初地名見道,此對地前言,不妨名證,入觀證真如,故應言證。但對二地以往而言之,則初地猶只是見,未臻真證之境,以出觀末離染故,行未圓故,證末滿故。諸論疏皆言,有滿證與分證之別。《易系傳》有見仁見智見深見淺之異,與《論語》言「知及之,仁不能守之」,此與佛氏分別見道修道各位次,其義有融通處,但孔子不詳分之耳。至陽明言知行合一,乃別是一義,所謂言各有當,義匪一端,此姑不論。總之,通論學力所至,解,亦雲見,與行及證須別論,不能曰解到,亦雲見到。即行與證己圓滿也。解分高下,其層級自無量,然最高之解猶只是解,若行與證未到家,此解猶未入實際境地。

行者,修行,儒者所雲存養,亦雲涵養。省察、克治種種工夫,皆行也。佛家言行,有地前及十地等等位次,分析極嚴密。

證者,功修純備,功修猶言行也。惑障已除,至是,本體呈顯,炯然自知,故說為證。證者,證知,此非知識之知,即本體炯然自明自識,謂之證。儒者盡人合天之候,即是證。天者,本體之目,盡人合天,則人即天也,故合之一字須善會,非以此合彼。(《答某生》)

來函疑老夫不學印度之甘地,而欲以哲學家鳴,此大誤。人未到聖或佛,總有染汙在,此吾之恒言也;然觀人須觀其胸中之所主與其大端趨向,此又吾胸之所主與其所趨向,要在明先聖之道,救族類之亡,亦即以此道拯全人類,此吾六十餘年來所提撕警覺、嘗以之白熏而唯恐失之者也,吾病痛甚多,三毒則與生俱來,好名好勝實亦潛伏,此乃與一般人全同者:然卻不肯向此發展,只雜染未盡耳。從來哲學家之偉大成就,固好學者所應嚮往,然若謂有慕于哲學家之名而後為學,則其人必不足與共學也。學者,求所以為人也,求所以明道也,惡有懷羨名之鄙私而可成學者哉?

至於吾之不能為甘地,則餘之德與才誠有愧於彼矣,然尚有一條件未可忽者,即中國之社會難容善類發展是也。中國人缺乏虛懷、深慮、熱誠三大善根。不虛懷,則難舍己私以從是,難破固習以求真。不深慮,則易浮動於淺薄之論,易被劫于時風眾勢之所勢,蟻智羊膻投其好而煽之也易,治其病而詔之以真理之所在與至計之所存,則群昏弗辨也。無熱誠,即陷於私而聞公道不欣,安於小而赴公義不勇,狃於近而遇公利公害均不之省。中國民性,自秦漢以後,受帝制之毒與夷狄盜賊之摧殘,卑辱而圖苟全,早非三代直道之日,孔子曰「斯民也,三代之所以直道而行也」。故善類當衰亂,欲自覺、覺他,其志恒不獲伸。民國二十九年,吾避寇於蜀之璧山來鳳驛,梁漱溟先生嘗過存,與言及甘地,彼慨然有振厲群俗之意,餘曰:中國人非印度人之比,仁者孤懷宏願,姑以自靖,使後世知今日猶有巨人延生機于一線,功不唐捐,又何餒焉?(《答某生》)

來函不主離器而言道,此說甚是。吾向閱譯籍。細玩西洋哲學家言,私懷以為現象與本體,名言自不能不析,而實際則決不可分成二界。哲學家于此,總說得欠妥,由其見地模糊故耳。實則現象界即其本體之顯現,猶言器即道之燦著。苟於器而識道,則即器即道。而道不離器之言,猶有語病。夫唯即現象即本體,故觸目全真。宗門所謂「一葉一如來」,孟子所謂「形色即天性」,皆此義也。佛家《般若》,說「照見五蘊皆空」,五蘊通心物兩方面現象言之,亦現象界之異名。即來書所謂「呵形器為虛妄」是也。然佛氏所以如此說者,正以眾生皆迷執形器為實在的物事,而不悟形器無自體,皆道之所凝也。故於形器而不作形器想,即於形器而識道者,此唯大覺能爾,而眾生不知也。以是故。佛乃呵破形器,以除此妄執,欲眾生悟形器無實。只是道之燦著而已。「一葉一如來」,色色現成,頭頭真實,何不當下識取?豈可騎驢覓驢?此其歸趣,與儒宗亦自不二。唯儒家直下於形色顯天性.故不必呵形器為虛妄,即俗詮真,融真入俗,所謂「極高明而道中庸」是也。釋子必欲卑儒崇佛,非唯不知儒,又豈得為知佛者乎。(《答敖均生》)

老子致虛守靜。其言體,但寡欲以返真。所謂「為道日損」,損只是寡欲,寡得盡,真體便顯。其旨如此。儒家主張「成能」。詳《易系傳》。盡人之能,以實現其所固有之天真。欲皆理而人即天也,此老氏所不喻也。老氏談體,遺卻人能而言。故莊周言用,亦只形容個虛莽曠蕩,全沒有理會得「天行健」的意義,儒道見地,根本異處在此。然此中意義深微,昔儒唯王船山先生見及之。所以儒家說他昧天不知人。其實莊子錯處,都從老子來,皆不免滯虛之病。然老子清淨,及其流,則以機用世;莊周逍遙,及其流,則入頹放一路。二氏影響又自不同。學老子之清淨,而無其真知實踐,其深沉可以趨機智。學莊周之逍遙,而無其真知實踐,其不敬,必歸於頹放。魏晉玄家皆學莊子而失之者也。莊子言治術,本之《春秋》太平義,而亦深合老氏無為之旨。蓋主自由,尚平等,任物各自適,而歸於無政府。來問疑其與老氏有異,非是。(《答王維誠》)

昨答任君語,請勿忽視。專道學而輕一時之事功,宋學所以未宏,民族所以不可振也。事功固是一時,學問思想其隨時變遷者,又不知凡幾也,豈獨事功是一時乎?夫不變者,則大道耳。

宇宙本身具常德故,為萬物所由之而成,故名以大道。董子曰「天不變,道不變」。其言道不變是也。道者,本體之名,本體具常德雲不變。天不變一語卻非。所以者何?孔孟言天,每用為道之異語,如《論語》「天道」合用為複詞,孟雲「知性知天」,此天字,即目道體也。今仲舒別天於道之外,則所謂天者,乃目彼蒼之天,易言之,即太空諸星體也,諸天體畢竟非恒存者,何雲不變?諸天體運行之軌則亦不得言不變,如其彼此相互間之關係一旦有變,則今之太陽東出西落者,異時安知不西出東落耶?又如諸天體消散時,亦無運行規則可言,逞言天不變乎?唯大道真不變耳!事功雖屬一時,而萬世固一時之積也,堯舜在上古一時之事業,即中國乃至大地文化之所根據以完成也,漢武、唐太、明祖之事業,永遠為中國人所資藉以興起也。王陽叫安集西南夷,其績之不朽亦然。若輕視一時事功,將使有識者皆高坐而淡道,置四海閑窮、大地陸沉而不問,此是道否?宋學之迂拘在此,而當今之世,忍更揚其波耶?通常事功一詞,本指國家政治上之建樹而言,實則師儒以道得民亦是事功,但此非有事功之念而為之,故不以事功名耳。師儒無軍政等事功,非輕之而不為也,其才不長於此耳。(《答酈君》)

古今哲人對於宇宙人生諸大問題而求解決,其行思辨也,則必有實感為之基。實感者情也,而德慧智俱焉。情勝智,則歸於宗教信仰;智勝情,則趨於哲學思辨。大哲學家之思辨,由實感發神解。神解必是悟其全,而猶不以儻來之一悟為足也,必於仰觀俯察、近取諸身、遠取諸物之際,觸處體認、觸處思惟與辨析,然後左右逢原,即證實其初所神悟者。至此,若表之理論以喻人,固亦是知識,而實則其所自得者是超知的,但不妨說為知識耳。(《答牟宗三》)

來函「無事則修止,有事則隨順修觀」二語,自是初學著力處,然不無失正。閒居無事時,一意收攝精神,不令馳散,此時心地炯然,不起虛妄分別,是謂之止;然但無虛妄分別而已,要非頑然無知。永嘉禪師雲「自性了然故,不同于木石」。明睿所照,於境不迷,一切所知,通名為境。是謂之觀。故止觀者,一時並運,非可有止而無觀或有觀而尢止也。無事時修止,而觀在其中;有事時隨順修觀,而止亦在其中。無止而雲觀,即墮妄情計度,不可雲觀也。止觀法義,深遠無邊,自釋迦至後來大小乘共所修習。《大學》知止、定、靜、安、慮得一節,亦是止觀。知止至安,皆止義;慮得,即觀義。諸句中而後字,系約義,言非有時間次第也,此等處切忌誤會。予一向強探力索,實不曾用過止觀法。吾兒天資純粹,尚望於學問思辨之外,無墮此功。(《與池際安》)

(全文完)