轉發自:《湖北文獻》214期P48-52

作者:吳自偉

平鋪直述,我告訴您締造民國的武昌首義同志會在臺復會的經過及扼要的歷程。

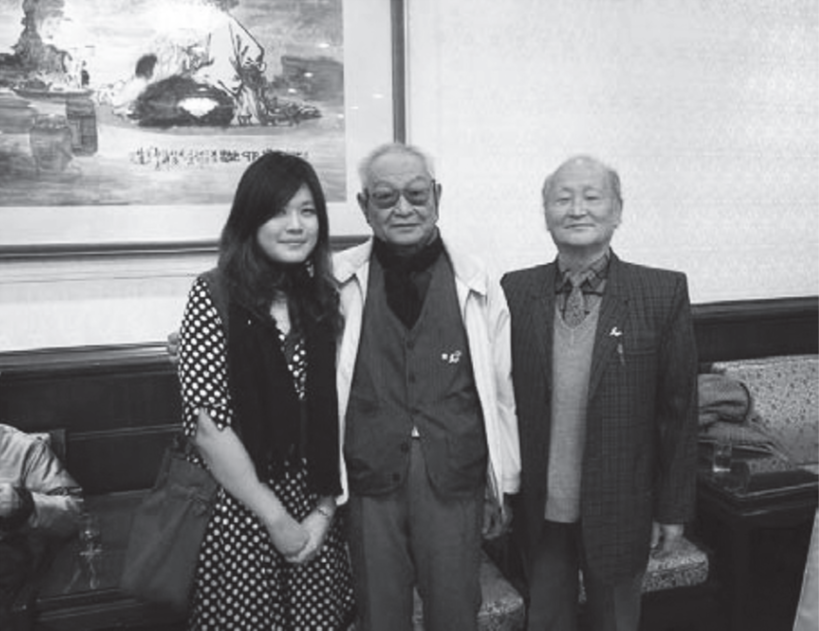

▲民國61年國慶前夕與元老合照

民國五十三年,一個仲夏夜的傍晚,臺北縣碧潭勝地東岸邊一間破舊的茶棚內,機緣巧合遇見了家父的拜兄劉德貴老先生。斯時,余年僅三十有二,孤單一人剛由海軍退役不久,踏入社會從事計程車生涯。

他鄉遇父執,對一個流落異地的人來說可謂之如沐春風、如浴甘霖,頓時,與劉世伯相處便形同家人親近有加。

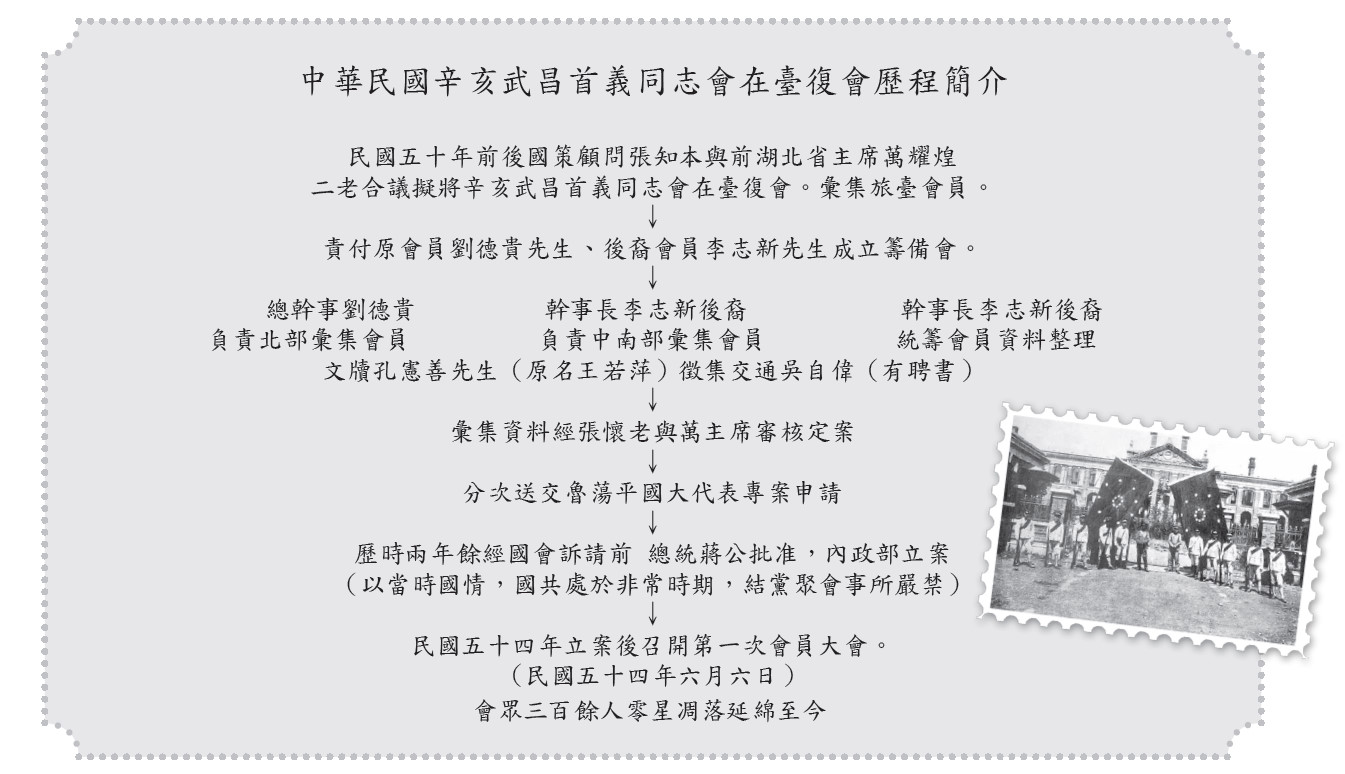

五十三年間,劉世伯正從事辛亥武昌首義同志會在臺復會工作,政府轉進臺澎金馬,隨政府來臺的首義會會員頗多,且均為達官顯要,劉老亦為會員之一。職司於政界的會員如張知本、居覺正、趙恆惖、向海潛、馬超俊、何成濬……等等近百餘人,分散於社會各階層者亦為數不少;劉老為凝聚矍耋延綿正規,遂與首義時最先插旗於武昌山麓(即蛇山頭)李賜生嫡庶李志新先生合議,擬將斷隔

十五年之久的辛亥武昌首義同志會在臺復會。

余當年年屆而立,又剛從軍中退役下來,一事無成;對劉世伯之首義會意向與狀況一無所知,每次劉老帶領我與大員們相聚時均介紹為其馬童阿保之子,並經常為復會事奔走於大戶之間。

五○年間的計程車生涯,在臺灣是黃金時期,我每日所得為五百新臺幣左右,當時米價一斤僅三塊多錢,吃份早點一塊多錢,我隻身一人了無負擔,當班之日祇要跑出了行費,結餘一點個人開銷,以車代步與劉世伯拜訪首義的老會員亦樂於從事。我這馬弁之子對家父生平及大門宅第情況也逐漸瞭解不少。

劉老為復會之事,奔走最勤的地方是總統府資政張懷老張知本家,懷老的生平眾所週知;首義成功民國成立時是第一任司法部長、首義成功時的第一張開國文獻佈告、六法全書編纂、第一任湖北省省長。其他事論不容贅述。懷老原居於渭水街中一間形同公寓的平房,我和劉老隔三至四天必去一次。每次去時,劉老逕自進門我則坐在車內靜等,一段時日後(我已記不清有多少次),有一次德老進門不久,忽然出來向我招手叫我進去,鎖好車整理一下衣著便隨德老進入屋內。正值白晝上班時間,懷老單獨一人在家,進入大門便是鞋間,屏風後便是客廳,與一般公寓房屋並無二緻,客廳不大,頂多十五六坪,陳設卻淡雅精細。我一進入客廳德老即介紹我對懷老說:「這是阿保的兒子」,懷老呵呵兩聲即讓我坐下復問

我說:「你一個人來臺灣的?」我答以:「是」。這就是我生平第一次見到政府大員。平易近人,和藹可親。

坐定之後,懷老與德老商議不停,談的都是復會事,我默默的坐在一旁直到離去。臨分手時懷老丟給德老一句話:「下次來時帶幾個包子來」,德老嗯了一聲我們便離開。

真的!以後去了幾次德老和我總不忘去衡陽路三六九買幾個包子帶去,後來懷老搬至陽明山凱旋路我們也如法炮製。

▲民國100年3月10日武漢武昌起義紀念館至國父紀念館參展

凱旋路C區懷老的住處很大,門口可以停車,拾級而上脫完鞋即可入客廳,柚木地板、褐色門框、白牆潔淨、素靜淡雅,大辦公桌橫臥廳側別有一番氣勢。斯時懷老行動已不甚利落,走路靠方形拐杖協行,我和懷老已然熟稔,家中除了傭人外後裔均分散外地,較常在家的淞生先生亦經常赴香港,家中無他人,我們也就肆無忌憚輕鬆相聚,有時我會和德老慫恿懷老至後院散步聊天閒話家常,享受了一滴家的感覺。後來,我結婚時懷老主動做了我的證婚人,德老當然是主婚人,向伯伯海潛公成了現成的介紹人,那種年代,席設上海路上海大飯店(現改為林森南路)筵開十多桌,也算風光一時與有榮焉。

復會時第二個常去的地方是臺北興安街,名氣頗盛的國大代表魯蕩平先生的住處。

魯蕩公當時在國大,言論叮噹公允為國,對懷久公則頗為敬仰,每次見面他的第一句話就是問懷老的健康情形,以及生活狀況,然後再談復會事。在當時,國大代表在國會的言詞很受政府接受,處在那種結黨聚社國共敵視罪惡的年代,如果不是魯蕩老的鼎力仗言,加上首義同志會的金字招牌,想政府批准談何容易?當然懷老的私德也是促成復會最大支柱。

每次去蕩老家,總是大包小包,大部分都是李志新先生由中南部收集的原會員資料,這些資料先由懷老過目,再由王鈞章先生整理,孔憲善兄的刀筆,然後由我抱進抱出,有時還得備點小禮物作為進見藉口方才往魯蕩老住處跑。在我個人來說,耽擱營運、禮品支付這不都是錢,因為其數不大,臺灣又無親人,權當對家嚴的回饋略盡孝思。

▲武昌首義新春團拜(中間為席少丹、右為吳自偉)

第三個常去的地方是克難街克難機場,我已記不清是哪一棟大樓,反正離西藏路很近,是向伯伯海潛公的住處。第一次去時,海潛公端倪我很久,見我載德老來便把車停好跟德老同站感到納悶?問德老我是誰?德老告以「阿保的兒子」。潛老態度變得溫和輕切,隨即叫我坐。在這位長輩面前我忽然靦腆不安、舉止傻愕,因為潛老給人的第一印象非常嚴厲,使人不戰而慄,在他面前自然規規矩矩,去的次數一多,跟向伯母自然熟識,我記得向伯母做得一手好女紅,向伯伯在武漢老家雖是文人,來臺後不得志生活就簡樸,向伯母尚不時以女紅幫助家計貼補用度。其哲嗣榕錚先生當時尚是學子,因精通法學幾十年來已官至國防部將軍,退休後轉敘文職,育有三子女均已成年,家庭生活美滿;是後裔會員中的翹楚精英,我與其雖熟稔,自問自身不學無術草包滿肚,很少主動與其接觸,情誼雖深厚止於禮而已。

復會籌備時期,除了上述的三處外,經常去的尚有中央新村伊呈輔公處、新生南路何成濬公處、中華路劉伯琴公處、松江路賀國老處、新店路邵百昌將軍處、新店建安街前湖北省長萬耀煌老處、臨沂街卓國華夫人處(革命新娘)、金華街彭晟老處……等等。這些地方均與復會有關,為了交通方便,德老都在前一天先打電話通知,我第二天即赴約,時間不長,耽擱的時間不久,三兩小時便完成一次任務,對我來說營業生計影響不大,權當休息而已。

經過了一段時間得醞釀深耕,李志新先生的中南部奔波努力,王鈞章先生的運籌帷幄,孔憲善先生(當時名王若萍)的文牘筆刀,終於在五十四年復會成功,延綿了中華民國開國史其中部分史料的動態史生態續承,這部動態史從酸澀中維持至今已五十年。

復會之後,我和德老相處竟然決裂成陌路,原因是為了他的「愛心」;他的這份愛心愛得並不得體也不得法,我當時隻身一人,居無定所,公司雖可落腳終非久計,於是給我介紹了一位在地嬌娃擬作妻室,此女落落大方甚為開放。見面之初全以閩南語交談,我當時對閩南語雖不如現在流利,但勉可應付。小遊之後她忽然向我談錢,告訴我每月要給多少生活用度、奶粉錢、房租錢以及飯菜錢;我聽後非常納悶,剛剛認識八字都沒一撇,初見面就談這些豈不是太早?分手後我便四處探訪細查原因,原來此女婚姻不順曾投碧潭自盡,救起後發現有了身孕經德老收留,德老異想天開擬與我送作堆,查訪時所聽的言詞亦叫人難以釋懷,因此作罷。

再一個原因是德老以首義會之名要我出任總務組組長之職,當時首義會並未得到中央補貼,沒有經費,幹總務是要貼錢的,購這買那的一些小錢我從不計較且義不容辭自動支付,有一次開理事會,德老忽然交給我壹千塊錢,說是開理監事會的費用,我記得那次會議下來,茶點場地大概用了柒佰多元,剩下了兩佰多元留在我身邊準備下一次的開會支應,沒想到德老在第二次會議時並未通知我,他

老人家在會議席上大肆抨擊,說我總務帳目不清,侵吞募捐來的公款,顯有貪瀆之意。我知道後內心之痛難以言喻。這位老人家怎可如此待我?我每天工作所得均在伍佰元以上,勤快一點也超過六佰,難道會覬覦這兩佰多元,從相遇到復會我不知付出了多少個兩佰元,這種莫名其妙的公然侮辱我自然憤懣憤懣,幾經思量我交還那兩佰多元後使再也不去看他,從此便了然了這父執輩的親情,幾成陌

路。若干時日後我才悟出一位孤苦無依的老人,幻想著在這個美麗寶島,能享有視同兒子與媳婦孫子的溫馨家庭願望頓告破滅,其痛恨之情可想而知,因此才對我作了如此大的決裂;而我呢?也不能不為終身幸福作想,對老人作了如此殘酷的拒絕。命中注定夫復何言!

往後,我又或多或少的去看過老人一兩次,顯然疏遠很多,但為會務事祇要他要召我即開車赴約,如赴中央黨部向張寶樹秘書長爭取津貼、赴懷老府上探視、去溝子口考試院拜訪孫科院長、他認養的螟蛉女開洗染店雜物等等,祇要有求,我必予應,但仍然是吃力不討好,尤其是六十五年懷老仙逝出殯的那天,我開車載著德老、邵百昌、胡康彞諸公隨靈車上陽明山途中,因車溫過高而拋錨,德老懷疑我不具誠意沒將車子保養好拂袖而去,爾後便再也沒跟我聯絡,我去找他也避不見面,為了家庭負擔,我也停頓了與他聯繫的意願,專心為個人家庭生活而努力。

六十五年尾,首義會總幹事董大威老找到我家,告訴內人說德老於十月某日仙逝於榮總,停靈第一殯儀館,聽聞此訊內心一陣心酸;個性倔強、秉性善良、樂善好施、義薄雲天、念舊情懷頗重的劉世伯就這樣走完人生全程,一掬眼淚之餘,在出殯那天,我刻意將我那輛計程車予以紙紮,將向榕錚、孔憲善及我的名字列上,車頂擱上嚴總統的「功在黨國」字匾,連同葬儀車及送葬人員,浩浩蕩蕩送至安康墓園,結束了德老既坎苛又絢麗的一生。

復會之後第一任理事長當然是張懷老。總幹事王鈞章先生。後因病換成董大威先生,一路走來,理事長已經換了十多位,目前已由向榕錚先生接任,總幹事也換成王家瑞先生,改稱秘書長。因無經費一切從簡,諸如徵集組、文宣組……一概缺無。原本中央津貼的五千增至兩萬臺幣也遭停頓。會務開銷全賴會員捐獻,其境地之慘可想而知。我們先人締造了民國,而民國卻遺棄辛亥首義,讓首義同志會自生自滅,情何以堪?唏嚧唏嚧!

五十五年復會歷程坎坷至極,承先啟後繼往開來因著經費短拙變成口號。想籌建辛亥革命首義紀念館亦虛無飄渺,我們這群後裔能不愧對先人?目前,向理事長為本會後裔中之菁英,吾等當呼籲並支持期盼能完成此一構想,乾坤再造砭骨起疴重振會譽。是所至盼。

第二代後裔會員 吳自偉 謹識 百年國慶

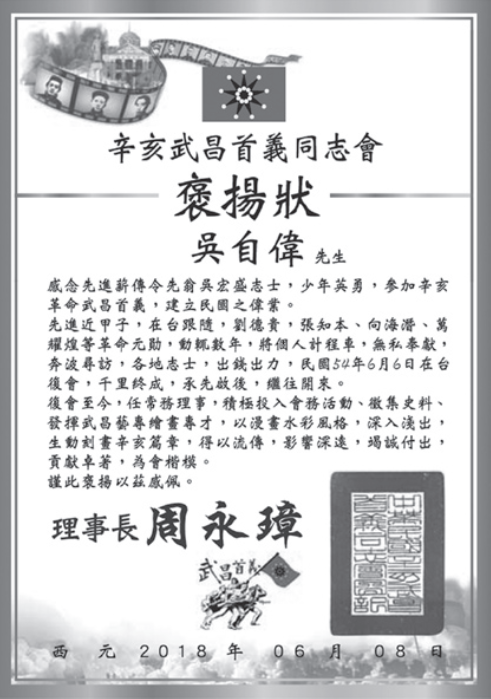

▲吳自偉先生之褒揚狀

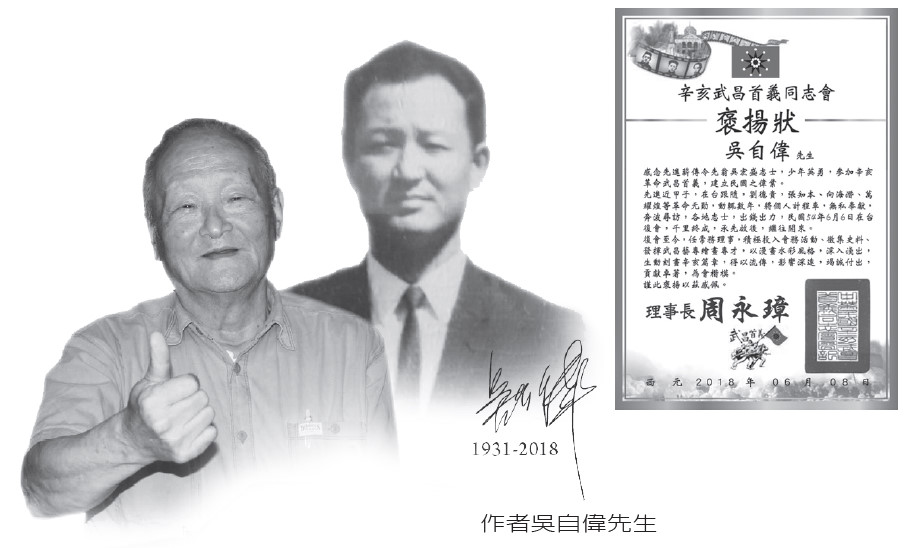

▲作者吳自偉先生,翻攝自《湖北文獻》

辛亥一役之所以成功是歸因於 國父的同盟會組職成功,人心向背,以及清廷為增援鎮壓四川省的鐵路風潮抽調武漢地區軍力,使武昌地區軍力減弱。當時武漢地區僅一鎮、一協、一標武力,清廷當時武漢地區編組為:

總督、督、鎮、協、標、排、棚。

(聽劉德貴老伯所敘)

理事 吳自偉 謹識

▲在台復會簡介,翻攝自《湖北文獻》