轉發自:南京論壇NJF(點我看本文)

作者:顧則徐

▲1906年彰德秋操場景。此次秋操,時人評價「北軍以勇氣勝,南軍以學問勝」。圖中右一為袁世凱。

近日有幸讀到臺灣政治大學林能士先生的文章《辛亥革命時期北方地區的革命活動》。這是少見的頗具視野的北方辛亥研究,體例宏大,亦較為系統與全面。此文應是林能士先生早年所作,所持還是革命黨立場的向來基調。由林能士先生此文引發一些聯想,論辛亥變局,革命論者把貢獻盡數歸於革命黨,如此論史,恐不能立於歷史演變之實地。

1. 南北有別

· 晚清變局,始於開埠。

元以後,中國南北之別至晚清而加劇。晚清變局,始於開埠,清室不容臥榻之側,所開之埠不布於北方,以南方為盛。首開之廣州、福州、廈門、寧波、上海五埠皆在南方。

滿清執行改土歸流,封閉山間之僮、苗、彝諸族被衝擊,漢化而不盡漢化,這又是南北差別之一種極大背景。

基督教之傳播滲入沿海、內地;洪秀全之邪教化於西南,裹脅於南方,此為南北裂變之大事件。

鎮壓太平天國時,湘淮軍為主力,鎮壓雖成,卻已騎虎,南方漢人顛覆滿清之心已成,故有人欲曾國藩自為漢皇。尚無成熟形勢,曾國藩解散湘軍以示無志,但鎮壓太平天國之時封賞將校極多,一旦歸於平民,則湖湘之間遍野善戰之士,或為土豪,或為山匪,華中之亂局基礎奠定。此為曾國藩不得已改變歷史之舉,其得已改變歷史之舉則在主張洋務。

曾國藩、左宗棠、李鴻章為第一代洋務,其舉洋務主要在南方,由此南北更生差別。至老年之李鴻章及張之洞、丁寶楨、沈葆楨、袁世凱、端方、岑春煊、錫良等第二代,洋務蓬勃,雖然北方亦大展開,但南方已成鼎勢,義和拳之變而有東南自保之舉發生。

▲東南互保省分(亦作省份)

東南互保不僅是南方漢官宣示異見,異見宣示必須基於政治、刑律安危考量,其基礎是已經不能觸碰之實力,深處則意味著一種潛伏意志:人身因此不危則繼續效忠,因此而危則反。

故當其時,便有海外流亡者運動李鴻章、張之洞等秘密活動發生。其有交流,豈是李、張之流無意?東南自保得成功,若形勢往對立發展,意味著滿人政權被顛覆已成定局。

洋務興後,外出使節漸多,引來人才蜂擁,所謂淫巧奇技布於沿海街巷。翻譯、新聞紙不再是洋人專為,清人亦為此事。書院本以南方為盛,由此而新式,終於釀成學術丕變,嶺南、江浙、兩湖乃至川滇,新學術、新意識崛起,北方雖有新元素傳播,卻不能成為氣候。

2. 南北新軍之不同

· 辛亥變局乃晚清變局之尾聲,其最終結果主要取決於軍事。

學者常論武裝運動之成敗,首在人心。然人心務必落到兵力、槍彈、戰術、糧草等等實處,絕非言論文章、組織團體即可以成就。故其經營不在一蹴而就,乃常年積累為形勢、實力,方得氣候,有一戰、再戰之能力。無形勢、實力,雖然人心傾向,文章洛陽紙貴,一當決心鎮壓,屠刀之下,即頓成齏粉,萎為泥土。不明此理之理論家甚多,故有秀才造反三年不成之說。不明此理而論史,豈能明辨?

至八國聯軍之役後,無論南北,皆新潮湧動,其中,以學校、留學最為緊要。北方洋務以袁世凱繼李鴻章為領袖,形成北洋群體。北洋雖然涉及其它,但主責在拱衛京畿,故其特徵為軍事。由於身處權力核心圈,需要權力集中且應付權力干涉,袁世凱雖然大力建設,但不過主幹而旁支發展,體系龐大,實為單一,從而形成視袁世凱為領袖之忠誠系統。

南方則不然,有張之洞、端方、岑春煊、錫良等多人為主要,繽紛龐雜,不僅注意軍事,更注意非軍事之文化,人才輩出,各有淵源而不相忠誠。裂變之因,由此在南方播種。故論顛覆滿清,實由張之洞、端方、岑春煊、錫良等督撫製造。岑春煊又有特點,其在晉、陝之開拓,令晉、陝在北方異端。

新軍之建設、組建,南方晚、弱於北洋。張之洞於新軍,可謂竭盡心血,然而至辛亥,不過一鎮一協,難望袁世凱之北洋項背,北洋核心武裝即有編制完備第一至第六鎮。江蘇最盛,江寧、江北各一鎮,蘇州一協。滇、川各成一鎮,南方以雲南第十九鎮承有多事之邊疆捍衛責任,最為精銳。閩、浙各一鎮,不過初成。廣東名為一鎮一協,所謂一鎮不過巡防改編,真正得新式訓練之新軍實在為一協。其它,皆不成鎮,或名為鎮而實不過一協。

然而,正因為晚起於北洋,故南方於建軍、練軍有急促之心,日本士官畢業人才廣泛使用,且這些人才有此處不爽便去他處之驕傲,經年流動之後,以致南方新軍形式散而精神凝聚,以同學、校友、師生之關係形成一無形網路,比較北洋充滿生機,戰術水準比之北洋將領長於機靈。由此,南方新軍基本控制在以士官人才為網路核心的體系手中,故辛亥南方新軍士官出身將領(職務多在管帶至協統之間)舉義,即遙相呼應,立時望風披靡。

辛亥期間,凡新軍建設優越的省份較平穩,凡新軍建設較劣之省份則動亂。動亂之原因,在舉義不是新軍為主力時,多由幫會、土匪、盲流為主力。

辛亥南方之成功,有其深厚之背景,日積成形勢。論人為,則在洋務之基礎,革命黨之奮鬥,其能廣泛聯合則在立憲主義成為共識,但這一切之釀成辛亥結果,則決定於落到新軍建設、訓練和控制這一實地上。事功之成效,人心、宣傳皆極重要,但不能落到軍隊實地,軍隊為鎮壓力量,則一切不過煙雲;軍隊為革命力量,一切形勢、努力方成正果。

參之北方,落到實地最成效者僅山西,姚鴻法及閻錫山等士官出身者得掌兵權,但山西之新軍建設名為一鎮,實尚一協,力量寡小,故辛亥舉義遭進攻便退避。

陝西新軍亦僅一協,且士官生張鳳翽(ㄏㄨㄟˋ)不過管帶,新軍不為主力。陝西幫會發達,刀客遊走,革命黨聯絡之,萬炳南、張雲山等便成主力,革命得成,但是雖成而烏合,不足與謀國事。

河南新軍名為一鎮,實為一協,士官出身的協統領應龍翔五月到任,不過孤家寡人,毫無基礎,但文人之革命黨人張鐘端等人奮激,不明軍事實地,欲推舉應龍翔舉事,應龍翔勸之不聽,於是張鐘端等文人赴死。

凡洋務能盛,皆賴於租界之便利,故北方洋務興旺首先天津,其次青島,擴展至地區則謂京津、直隸和山東。洋務盛,則立憲盛;立憲盛,則革命黨盛。故北方革命黨之發展,關內以京津、山東為主要。京津、山東本地之革命黨人如徐鏡心、丁惟汾(ㄈㄣˊ)等皆文人,努力於宣傳、聯絡,但局面較小,於軍事幾無作為。

▲北大營新軍第三鎮閱兵式(馬)(《新軍舊影》)

▲北大營新軍第一混成協閱兵式(《新軍舊影》)

▲北大營 第二混成協閱兵式(《新軍舊影》

3. 武昌起義後的北方局勢

· 北方軍事發生真正成就,因慈禧、光緒薨而發生。

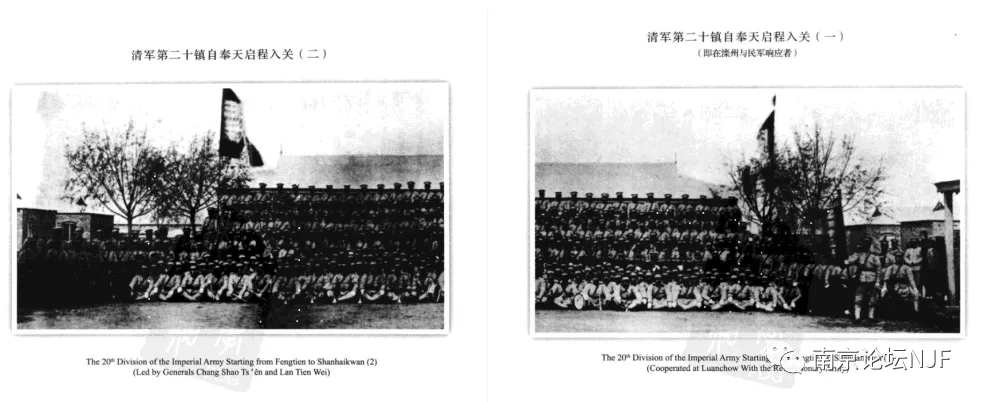

慈禧光緒母子去世,袁世凱退而垂釣,雖然遙控北洋,終究不比往日。於是,滿人滲透北洋便有機會,但滿人並無足夠人才,只能尋求於士官出身者,其中以吳祿貞、張紹曾、藍天蔚最主要,控有北洋核心六鎮之第六鎮,及發展之第二十鎮、奉天一協。三人雖然不能構成北洋主力,但畢竟撬開了北洋系統大門,分出了一塊並不能算小的蛋糕。

由於準備秋操及武昌首義後組建第一軍南下,北洋軍隊發生變動,吳祿貞僅剩駐紮保定一協(李純第十一協調去進攻武昌),張紹曾駐紮灤州,藍天蔚駐紮奉天。三人如攻京城,則構成左中右(或前中後)三軍,左軍吳祿貞、右軍藍天蔚皆只能側翼掩護,張紹曾主攻。

▲第二十鎮啟程入關

但他們僅可一戰而無勝算,因為不計京畿及其它武裝,北洋另外拱衛京城的尚有第一鎮、第二鎮之一協(王占元第三協調去進攻武昌)、第四鎮之一協(陳光遠第八協調去進攻武昌),吳祿貞身後有河南有一協、山東有一鎮,藍天蔚身後有吉林曹錕一鎮。

彼時,中國軍隊在兵力相當時取勝,即為大奇蹟,以少勝多則更為奇蹟。更致命在於,三人雖為所轄部隊的首腦,但任職長不過一年,短不過數月,下轄部隊軍官也多不是自己的老部屬,難言親信,宣佈反叛時,能否令其聽命,並沒有把握。所以,若動兵而欲取勝,幾無可能。吳、張、藍之事,亦常常因論者不懂軍事,不知當時北洋軍力駐紮,不知道三人並非能夠控制部屬,皆以為他們一攻京城,京城就可以拿下。於是,論史皆南轅北轍。

▲張紹曾(1879—1928),字敬輿,直隸大城縣人。日本士官學校第一期炮兵科畢業,與吳祿貞(綬卿)、藍天蔚(秀豪)號稱士官三傑。歸國後,清室任為督練公所總辦,旋授第二十鎮統制之職,武昌起義後,他與藍天蔚等發動灤州兵諫,並密謀與吳祿貞等舉兵反清。1911年11月7日吳祿貞被暗殺後避居天津。1913年被大總統袁世凱任命為綏遠將軍。授陸軍中將加上將銜。1916年任北洋政府陸軍訓練總監。1922年任陸軍次長,次年1月任國務總理,一度主張與孫中山協商南北統一,又主張先制憲再選舉大總統,為直系軍閥曹錕所忌,於6月去職,退居天津。1928年遇刺身亡。

張紹曾深謀,不動兵而以立憲為號召實行「兵諫」,於是震動全國。其有力在於,動兵雖不能勝,但如果朝廷無立憲轉機,而逼使其動兵,則能令眾多有立憲念頭的北洋軍人同情袖手,甚至回應,從而迫使南征、關外的軍隊勤王,全盤皆變。

辛亥期間,軍人中張紹曾可謂第一沉勇。張紹曾之計謀,看他綏遠平定、征伐蒙人,就可以知道「士官三傑」並非虛名。可惜他的軍事才能,無多少展示機會。

林能士先生文中寫道,黨人陳其美分析辛亥、癸丑兩次失敗的原因時云:「第一第二兩次革命,失敗原因雖多,但黨人不在首都革命,以動搖敵人的基礎,使其仍有所憑藉,以壓制革命力量,實為最大原因。」

從武裝行動言,行首都革命無非四途:

一,京畿軍隊政變。這是上策,世界自古首選。此策往往跟宮廷政變混合。

二,近畿軍隊政變。此種軍隊不在京畿,但駐紮不遠,突然反叛攻佔京城。吳祿貞、張紹曾、藍天蔚之勢,即屬於此類。此為首都革命中策。次策機會極少,除非擁有優勢兵力,並能速戰,不然難能取勝,因為內圈有京畿精兵抵抗,週邊有大規模勤王之兵圍困。故善戰之將無十分把握不行此策。

三,奇兵突擊。軍在遠道,趁京畿、近畿少警惕,組織一精銳奇兵,秘密穿插,突然出現於城下。此為中下策,無不想有此機會,但難覓機會,通常為孤注一擲之無奈。

四,宮廷刺殺。非三、兩勇士執行暗殺,也不是宮廷政變,而是隱藏輸入京城一支突擊隊,或數十人,或數百人,潛伏接近宮廷,突然圍攻之。嘉慶年間八卦教林清即是,此人率200徒眾潛入京城,內有數名太監配合,突然殺入宮中。辛亥後章太炎列反清勳烈,將之作第一名。但此種行動不過下策,有震撼、恐懼人心之效,而不能補給於國事。當有大勢,京畿周圍烽火四燃,方可稱為一種斬首戰術。

武昌首義後十一月京津同盟會組建,此為北方革命黨人組織最盛之事,行動中有選擇暗殺之舉,然終非鼎革國家之正道。汪精衛醒悟,轉走政治交通之路,助力於鼎革。後人論史,如以暗殺為主流,不過著當時歪門之路徑而已,迷惑於革命即道義之橫理。

袁世凱復出,北洋系統步調因而整齊,穩定北方,和談南方。張紹曾解職,藍天蔚孤立於奉天,敗而南下,復取魯東。無論遼東、魯東,藍天蔚皆難作為。袁世凱以段祺瑞取代馮國璋,南北相持。此時,辛亥變局焦點已在宮廷。此一問題的解決有其時間緊迫性,時間越長,於北方越不利。隨著時間推移,南方政權日形鞏固,軍隊整編、組織日益整齊,從而北伐能力增強;北方則財政日漸緊迫,人心趨散,當南方發生有力之北伐,魯東藍天蔚構成側翼牽制,晉、陝力量則構成側背威懾。

誠然,袁世凱有獲取政權想法,但獲取政權可以有共和、漢皇兩種,其又有如何對待清室之猶豫,這不僅涉及個人政治道德,而且涉及滿洲、蒙古、青藏之將來。

1912年1月26日,在前線的北洋領袖段祺瑞,率領眾多將領向清廷發出退位實行共和電報,實質性地了結了清廷的殘喘。對段祺瑞之行為,一般冠以「袁世凱授意之下」,卻無扎實依據。以段祺瑞後來反對帝制復辟之行為,可以推論執行共和是他本人意志,並非是誰可以授意而隨便。手握重兵的段祺瑞的共和意志表達,其意義不僅結束了清室最後的希望,也是把袁世凱趕鴨子上架,其必須走共和之路,袁世凱盡可以當總統,但已經不存在取代清室當漢人皇帝、宣佈立憲、大赦天下之可能。

袁世凱數年之後的行為如果發生在1912年初,形勢會絕然不同。該時,同情和主張立憲還是中國主流的社會意識,區別不過在於由滿人立憲還是由漢人立憲而已。但是,如果促使袁世凱走上漢皇道路,南北大戰及擁立新朝、忠於舊朝之混戰,必然在中國烽火四起。袁世凱在辛亥變局中可以有此一選擇,論史者無人推論。

故,段祺瑞之貢獻,比之張紹曾兵諫更進一步。但是,段祺瑞此一行為,也已經蘊涵著了北洋體系發生深刻裂痕。

1911年11月6日《申報》刊載之《海陸軍之調查》

▲《近日海陸軍之調查》,《申報》(辛亥九月十六日,第一張第一版,第一張第三版)

|近日海陸軍之調查|

清廷之訓練海陸軍也亦有年矣。揆其初,原以樹國威而銷萌孽。然至於今,適足以新舊漢而為光復之資。二十一協振臂夜呼,鄂渚發難而鄰省四應。湘鄂皖蘇晉秦直諸新軍罔不同心起事,應時革命,即或遲遲有待者,亦不肯荷戈,以戕同胞。大業之成,在指顧而。雖曰軍人之知方然不可謂非肇造之憑籍也。調查所得列表於左。其海軍各艦之戰鬥力亦附錄焉。

陸軍略表

直隸第一鎮統制何宗蓮,第一協統領李奎元,第二協統領朱泮藻。

直隸第二鎮統制馬龍標,第三協統領王占元,第四協統領鮑貴卿。

奉天第三鎮統制曹錕,第五協統領廬永祥,第六協統領陳文運。

直隸第四鎮統制吳鳳嶺,第七協統領陳光遠,第八協統領王遇甲。

山東第五鎮統制張永成,第九協統領馬良,第十協統領賈賓卿。

直隸第六鎮統制吳祿貞,第十一協統領李純,第十協統領周符麟。

湖北第八鎮統制張彪,第十五協統領王德勝,第十六協統領鄧承拔。

江蘇第九鎮統制徐紹楨,第十七協統領孫銘,第十八協統領杜淮川。

福建第十鎮統制孫道仁,第十九協統領王麟,第二十協協統許崇智。

雲南第十九鎮統領鐘麟同,第三十七協統領王振畿(辛亥4月後為蔡鍔)第三十八協統領缺。

奉天第二十鎮統制張紹曾,第三十九協統領伍楨祥,第四十協統領潘矩楹。

浙江第廿一鎮統制蕭星垣,第四十一協統領蔡成勳,第四十二協統領劉詢。

吉林第廿三鎮統制孟恩遠,第四十五協統領高鳳城,第四十六協統裴其勳。

江北第七鎮統制第十三協統領魏宗義。

湖北第十一鎮統制第二十一協統領黎元洪。

江蘇第十二鎮統制第二十三協統領艾忠琦。

湖南第十三鎮統制第二十五協協統蕭良臣。

江西第十四鎮統制第二十七協統領吳介璋。

河南第十五鎮統制第二十九協統領應龍翔。

安徽第十六鎮統制第三十一協統領趙理泰。

四川第十七鎮統制第三十三協統領施承志。

新疆第十八鎮統制第三十五協統領易盛富。

山西第廿二鎮統制第四十三協統領譚振德。

陝西混成協統毛繼成。

甘肅混成協統張竹志。

伊犁混成協統陳甲福。

黑龍江混成協統壽慶。

奉天混成協統藍天蔚。

廣東混成協統蔣尊簋。

海軍略表

艦種 艦名,排水量,速力,製造年份

巡洋艦通濟,一八〇〇,一五〇,一八九五。

巡洋艦海圻,四三〇〇,二四〇,一八九八。

巡洋艦海鄉,二九五〇,一九五,一八九七。

巡洋艦海琛,二九五〇,一九五,一八九八。

巡洋艦海容,二九五〇,一九五,一八九七。

巡洋艦鏡清,二一〇〇,一四〇,一八九六。

巡洋艦南琛,二二〇〇,一四〇,一八九三。

巡洋艦保民,一四七七,一四〇,一八八四。

炮艦泰安,一二五〇,一〇〇,一八九六。

炮艦鎮海,九五〇,九〇,一八七二。

水雷母艦建威,八二七,一一三〇,一九〇〇。

水雷母艦建安,八一七,一一三〇,一九〇〇。

右表以外雖有三十四隻水雷艇,其製造年份已越二十餘年,皆屬朽腐,均無戰力。茲又有新造艦艇尚未竣工,不能救濟,目前之急,即使薩提督所率諸艦或有可戰之能力,然今次民國軍隊所據之地確難施展水師,為之奈何?(《申報》,辛亥九月十六日,第一張第一版,第一張第三版)

按:辛亥九月十六日即1911年11月6日