2021年3月31日,是辛亥元勳藍天蔚將軍殉國100周年紀念。

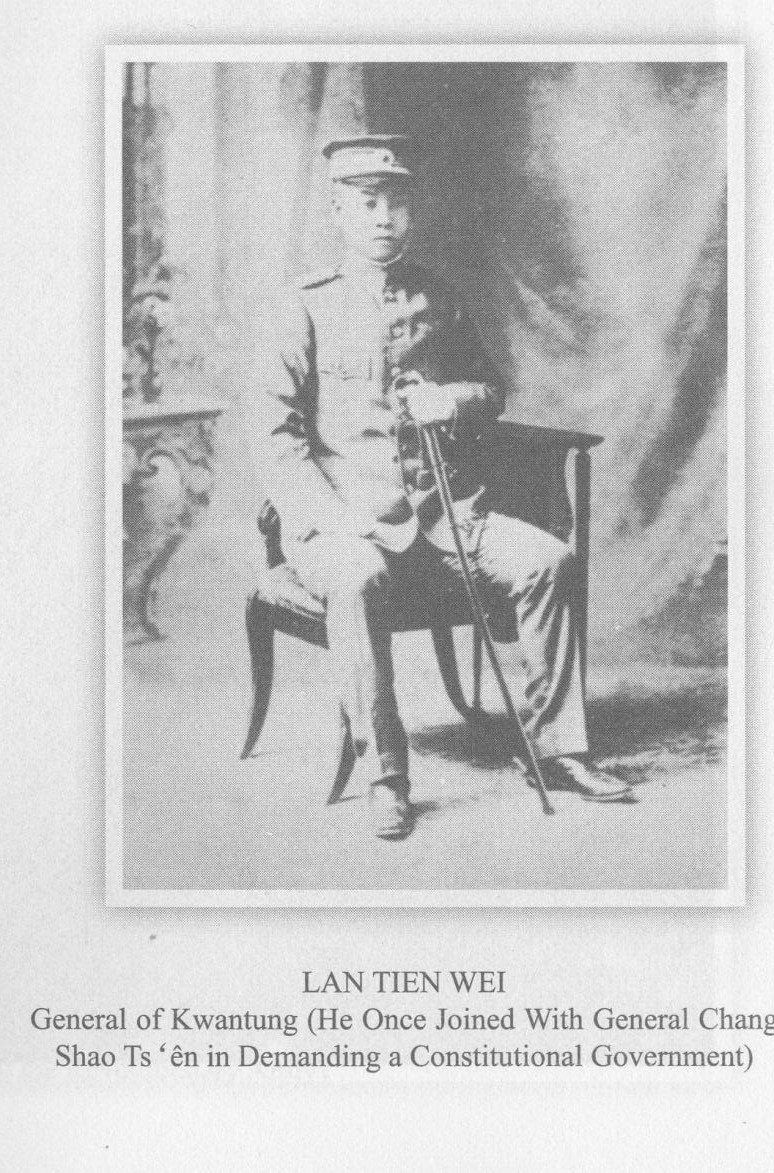

藍天蔚(1877—1921),晚清民國時期著名軍事將領,民主革命者。通文學,喜任俠,年少習兵,壯歲從戎,早年數次東渡日本研修軍事,與吳祿貞、張紹曾被稱為「士官三傑」。在日發起組織拒俄義勇隊,任隊長。歸國後,任新軍標統、協統等職。先是治軍湖北桑梓,繼而治兵遼東。武昌起義爆發,「三傑」共謀回應,張藍發起灤州兵諫,迫清廷下《十九信條》。吳祿貞被刺,張紹曾解職,藍天蔚獨木難支,在奉天發動起義失敗,旋南下大連,被舉為關東大都督,再赴上海,組織北伐軍。旋奉南京臨時政府命,任關外都督兼北伐軍第二軍總司令,率海陸軍北伐。北伐海艦泊煙臺海內,藍天蔚駐海容艦,傳檄關外,豪傑並起,連戰皆捷,與日本斡旋,伺機登岸。清廷退位,舉大祝典,在港艦隊滿艦裝飾,發二十一炮。共和肇建,藍氏下野。張勳復辟,組織舊部討逆。參加護法運動,任鄂西靖國聯軍總司令,兵敗遇害。

藍天蔚北伐倒清

——紀念辛亥革命發生110周年暨藍天蔚將軍逝世100周年

藍薇薇

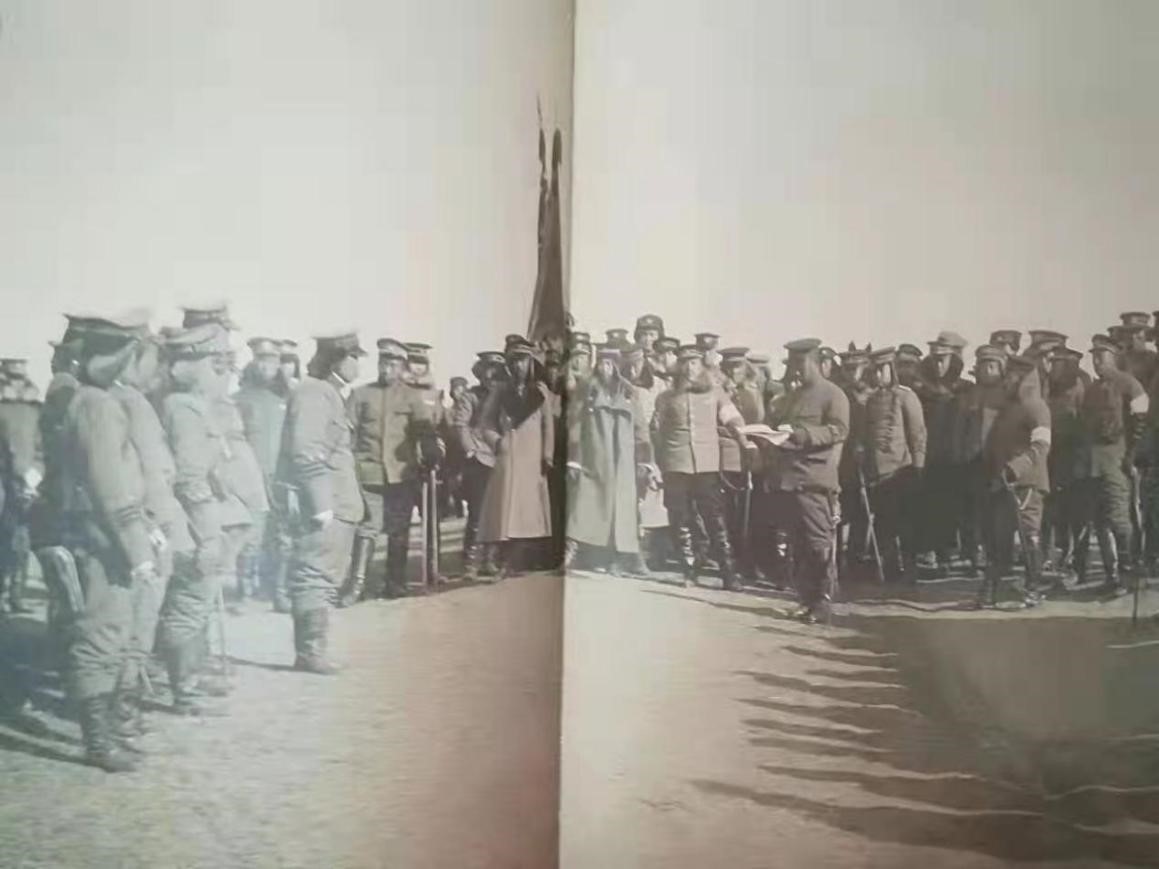

▲藍天蔚北大營練兵(中右,看文件者),《新軍舊影》

駐防北大營

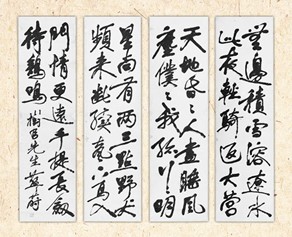

世人多以武將來看待藍天蔚,而不知其飽飫國學,雅擅詩古文詞。當藍天蔚振旅遼東之際,雖參列行間,也不廢吟詠。有一個筆名灼灼的記者曾回憶:「予曾於友人魯君處,見所錄藍詩數章,極慷慨多姿,讀其詩,可以想見其為人。」

鄭逸梅曰:「藍天蔚為辛亥革命元勳之一。能詩,絕少作,偶憶其兩句:『天地昏昏人盡睡,風塵僕僕我孤行。』」鄭逸梅所記,乃是藍詩《夜歸北大營》,

▲無邊積雪溶遼水,此夜輕騎返大營。天地昏昏人盡睡,風塵僕僕我孤行。明星尚有兩三點,野犬頻來斷續聲。下馬入門情更遠,手提長劍待雞鳴。(藍天蔚手書四條屏《夜歸北大營》,藍氏後人藏)

這首《夜歸北大營》作於辛亥前夕1910年左右。

1907年,東三省官制改革,設立奉天、吉林、黑龍江行省。盛京將軍改稱東三省總督,建署於奉天。1908年1月,東三省總督徐世昌設東三省督練處,專司訓練新軍、整頓巡防事宜。調駐東三省之北洋新軍原系袁世凱之勢力,初缺革命思想,但因歷任總督頗重用從日本土官學校畢業歸國的學生,吳祿貞藍天蔚張紹曾等得以漸次散佈其中。

藍天蔚到奉後先任奉天督練處將弁,在此地整頓兵馬,再展革新之志。1910年春,時東三省總督錫良厚贈藍天蔚,藍乃再次東渡,赴日本陸軍大學學習。

日本陸軍大學,為第二次世界大戰結束前,日本陸軍培養高級軍官和參謀官員的最高軍事學府。當時的外國人還沒有入日本陸大讀書的先例。日政府為嘉獎其志,命東條中將、伊布大佐教授藍天蔚。

1910年7月22日,北大營的陸軍第二混成協統領王汝賢調差,陸軍部決定所遺之差由藍天蔚接充,藍天蔚自日本回國,到差任事,駐防北大營。陸軍第二混成協成立於1907年,抽調陸軍二、四兩鎮部分官兵合編而成,駐奉天旺官屯,官303員,兵3059人。藍天蔚任職後,教導則循循善誘,才多所養成;訓練則在在從嚴,士卒遍皆誠服。始則治軍桑梓,增翠屏赤壁之輝;繼則振旅瀋遼,壯黑水白山之色。[註1]

藍天蔚性情忠毅,賞罰嚴明,愛兵如子,得士卒信任。據部下吳紹奎回憶:該協士兵擊傷日本員警一節,亦有足記者。宣統二年(1910年)春,該協中士某入城採買,日本員警無理干涉其行動,該中士以一人打傷十餘人,本人竟能安全回部。時日領出而交涉,藍覆此種士兵小衝突,談不到交涉,否則,就約定地點,我們來幹一下子亦可。而日本竟亦無可如何。藍並將該中士立即升為司務長。由是而全軍士心一振,對藍亦愈有相當信仰。

藍天蔚治軍,以學術與操術並重。所鍛造之軍隊深有氣概。即使藍天蔚解甲之後再度召集的舊部,氣勢猶存。1917年,張勳復辟,藍天蔚曾號召舊部討伐。許指嚴《復辟半月記》謂:此次段司令興師討逆,除東(段芝貴)、西(曹錕)、中(陳光遠)三路司令,互相進兵,直抵都城外,茲復有義勇隊軍士,業於數日前便裝入京。其宗旨系竭力維持京師地面治安,保守中外秩序,預防定武軍之擾亂。該隊軍兵約數百名,就中密探五十餘名,調查員六十名,見義勇為,該軍隊似具此氣概。聞多屬藍秀豪(即藍天蔚)將軍舊部,故內容非常整肅。[註2]

駐奉天北大營期間,藍天蔚結交士林、馬俠,積極贊助「武學研究會」,宣傳革命,播撒火種。宋教仁、吳崑、白逾桓等在東北活動和本地黨人之謀改革者,莫不以藍為護符。[註3]

到武昌起義前,藍天蔚所部第二混成協與曹錕第三鎮、張紹曾第二十鎮構成東三省主要軍備力量。

然東省軍事亂如棼絲之局,新舊門戶之見很深,而舊軍爭功對立,亦無團結一致的可能。大抵新將領同情革命的較多,舊軍則無不以升官發財為目的,甘為一姓的臣僕而不辭。清朝兼收並蓄,卻未嘗不具有任其互相牽覦的作用。藍天蔚更換將官,改造部隊。然其手下多袁世凱舊部,雖置換管帶等數人,不能動搖全體。此藍在軍百無聊賴中而有「明星惟有兩三點」之歎也。

投身反清革命的上策與中策

南方舉事一再失敗之後,部分革命黨人注意到北方革命的重要性,感到應從京畿發動,鄰近諸省回應,來動搖清廷的根本。1910年4月,黃興致孫中山先生述革命計畫書中,也明白建議分一部份革命主力聯絡東三省馬賊及運動北方新軍,以達到「驚撼北京之效」。

1913年《民立報》刊載了宋教仁於1910年提出了反清革命的上、中、下三策:「上策為中央革命,聯絡北方軍隊,以東三省為後援,一舉而占北京,然後號令全國,如葡、土巳事,此策之最善者也;中策在長江流域各省同時大舉,設立政府,然後北伐,此策之次者也;下策在邊隅之地,設秘密機關於外國領地,進據邊隅,以為根據,其地則或東三省,或雲南,或兩廣,此策之又次也。」

宋教仁所言最善之上策,實為「士官三傑」吳祿貞、藍天蔚、張紹曾諸新軍將領暗中籌措運行。1911年4月,清廷舉行永平秋操,新軍限十月上旬集中灤州待命。時任東三省第二混成協協統的藍天蔚與第六鎮統制吳祿貞、第二十鎮統制張紹曾密約,乘此秋操,新軍實彈射擊,先將禁衛軍掃清,再整軍入京,密約武漢同時舉兵,使清廷首尾難顧,一舉滅之。及秋操臨近,事機洩露,武昌起義業已發動。清廷撤退禁軍,停止秋操,並擬以北洋各鎮編成一、二兩軍陸續開赴前線,不料陝西、山西相繼獨立,使滿清有肘腋之患;吳藍張三將軍則通力合謀,駐灤城一帶按兵不動,架浮橋於河,對清廷不出一兵一卒,掣其進攻武昌之肘,張成據河為陣之勢。吳祿貞之第六鎮扼制石家莊,截斷京漢南北鐵路,亦使清廷措手莫及,而山東、河南及東三省的黨人之紛謀獨立,更使滿清驚慌失措。清廷因此不敢盡調北洋大軍南下,大大地減輕了南方革命軍所受的壓力。10月27日,藍天蔚、張紹曾等聯名《奏請立憲折及擬定政綱十二條》遞呈清廷,發動「灤州兵諫」,要求實行立憲。灤州兵諫震動京師,清廷立下「罪己詔」,五日後頒佈立憲十九信條。11月7日晚,吳祿貞在石家莊急電藍天蔚、張紹曾,告以與閻錫山的「燕晉聯合」已達成,請協同進軍京師。此時風雲詭譎,時局迭變:吳祿貞遭袁世凱暗殺,張紹曾被褫奪兵權,藍天蔚獨木難支,避走大連。

我們要注意這一重要的歷史節點!當人們探討北方地區革命活動的挫敗、甚至談論辛亥革命是一個不徹底的革命之時,吳藍張三角聯盟的被破壞是一項無可忽略的因素,乃至關係著整個辛亥革命的成敗。1917年,李大釗曾痛心地回憶:「張紹曾將軍擁一師勁旅,虎踞此處,與吳綬卿、藍天蔚二將軍謀取燕京,震搖根本,煌煌一電,足寒清廷之膽,而十九信條之頒佈,遂為遜位詔之先聲,此其遙助義軍之聲勢者,不少也。惜乎機事不密,綬卿既遭人暗殺,張君亦被迫去職,藍君又不得不去興京,此蓬蓬勃勃之北方民軍之勢力乃大受挫折,卒以三營之眾為最後之犧牲,最後之紀念,此誠吾人今日思之猶有餘痛者也!使吳、張、藍三君之計畫實現,則民國何至有癸丑(1913年)之役,何至有西南之役,又何至有今日之局面也?」

趙鳳昌謂:北京情狀,本已朝不保夕,自袁入都後,人心漸定,而於外交上、軍政上,袁尤佔有優勝之勢力。蓋各國公使不信清之政府,而信袁之個人,已與皇帝無異矣。北京第五、第六兩鎮,奉天第三、第二十兩鎮及第二混成協,均袁之舊部,一聞袁有內閣之信,率皆相持不動,故張紹曾、藍天蔚歸於失敗,其影響之大,亦可見也。東三省既以外交之牽制,不能宣告獨立,而山東、河南、直隸,又屬袁之根據舊地,將來大勢必趨於袁之勢力範圍。萬一袁將北京經營就緒,外債、外交均已得手,基礎稍固,漸及於河南、山東、直隸三省,舉兵南向,以與我革軍相持,則彼此勝負未可決也。即使南方可以抵拒,亦將成南北分離之局……[註4]

北方蓬勃革命勢力因而受到嚴重打擊,致使民國成立後革命運動只能在珠江流域的廣州建立基地,無法北上。這種情勢持續了很久,直到1928年北伐完成。

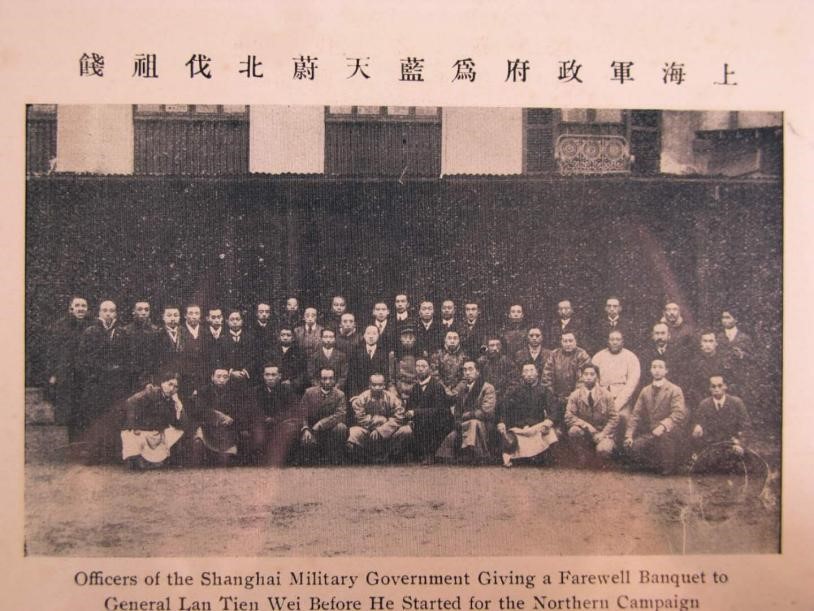

宋教仁所言的反清革命的中策:「在長江流域各省同時大舉,設立政府,然後北伐。」此議與藍天蔚治軍桑梓及民元北伐的經歷亦相吻合!藍天蔚數度官派留日,學習軍事,回國後,為張之洞挽留於湖北,先後充任湖北陸軍第一鎮正參謀、湖北陸軍第八鎮第三十二標統帶,並暗中參加日知會等革命組織,以軍職掩護党人安全。藍天蔚離鄂去奉後,其在三十二標培植的部下參與了武昌起義,單道康、許兆龍等五百多人先後電請藍天蔚來鄂充都督;時藍天蔚奉天舉義失敗,避走大連,由同志舉為關東大都督,東三省各地黨人聞訊,以藍都督名義四處起義。1912年1月1日,中華民國臨時政府在南京成立。15日,藍天蔚被孫中山委為關外都督兼北伐第二軍總司令,節制滬軍及海容、海琛、南琛三艦進駐煙臺。

▲上海軍政府為藍天蔚北伐祖餞

▲1912年1月10日《盛京時報》載藍天蔚像

▲1912年1月,北伐軍抵煙臺(上下兩圖)

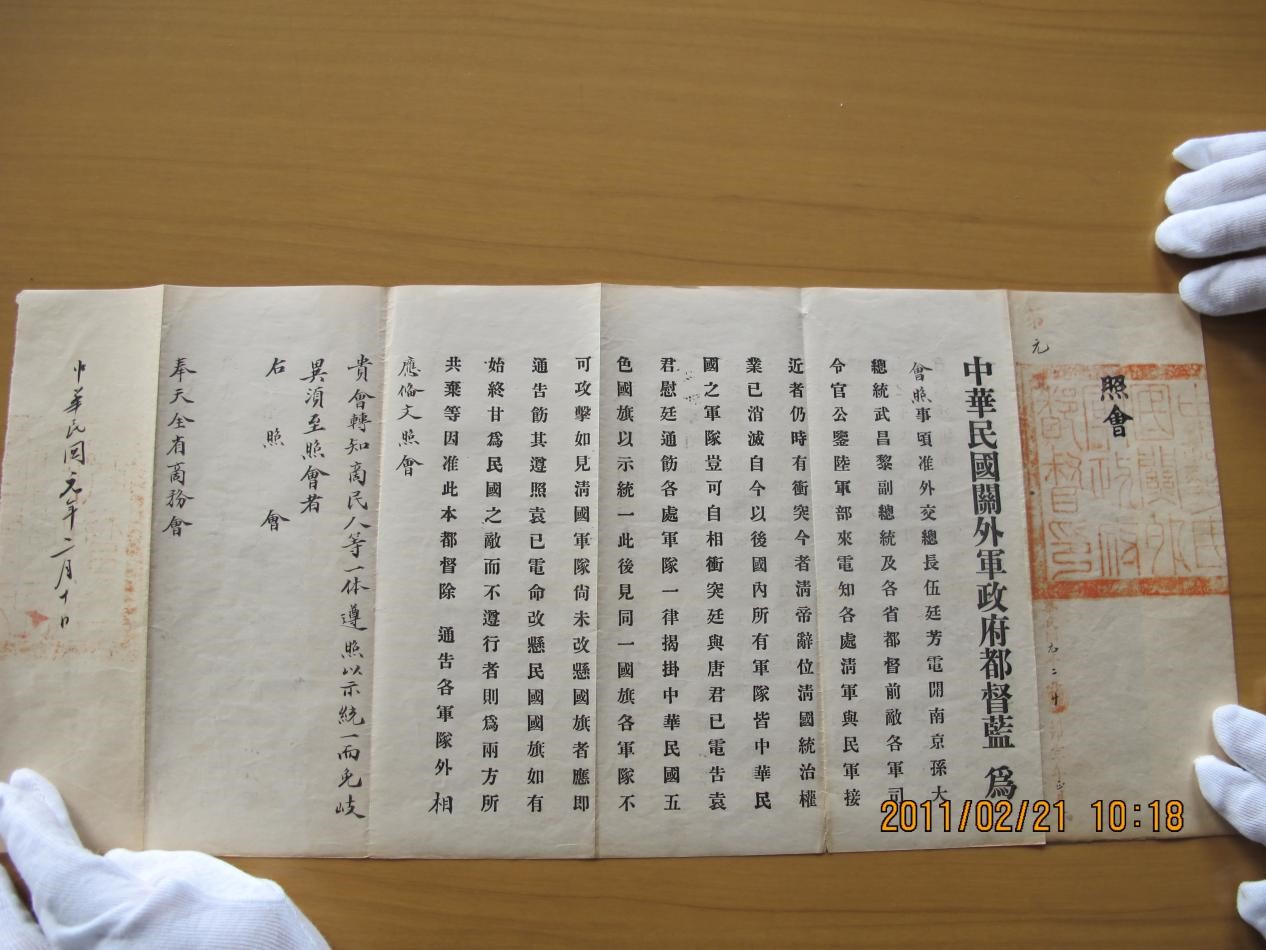

▲民元二月十日關外軍政府都督藍照會書(遼寧省檔案館拍攝件)

藍天蔚駐芝罘海中,與日人斡旋,伺機於中立地帶登岸;傳檄關外,則豪傑並起,連戰皆捷。清廷退位,舉大祝典,在港艦隊滿艦裝飾,發二十一炮。共和肇建,藍氏毅然辭職南下。

袁世凱入京就任內閣總理後,正是鑒於北方情勢不穩,乃一意集中北洋軍力佈置北方,南方各省遂得革命成果於不墜,也因此造成南北和談的局面,促使清室退位。藍天蔚揮師東省的北伐軍故也可成為南北和議的一枚重要棋子。

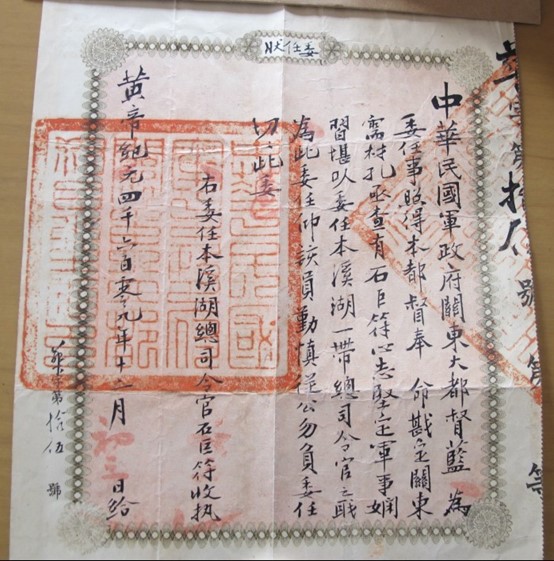

▲1912年1月21日藍天蔚頒發給石磊(巨符)的委任狀,及該委任件官封。(遼寧省檔案館藏)

▲關外都督兼討虜第二軍總司令藍贈戰勝紀念獎章

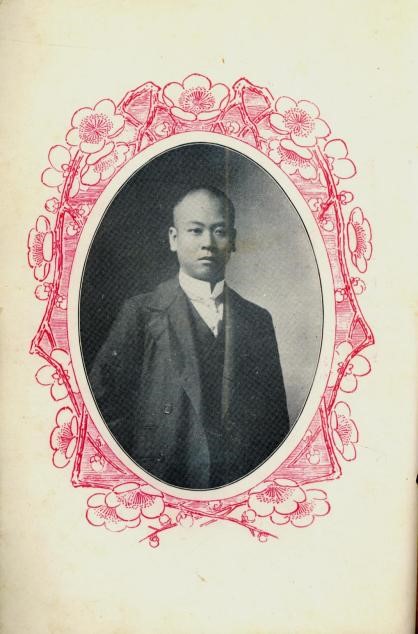

▲藍天蔚像 《共和人物》甲集,商務印書館,1912年

1912年4月21日,上海各團體約有一千餘人在張園開會歡迎藍天蔚。楊小鶴、孫明俠和葉惠鈞在會上發表演講,「頌揚了藍將軍在革命時期的卓越工作。」

藍天蔚隨後經日本遊歷歐美各國,考察軍政,受到各地華人代表團熱情迎接。藍天蔚亦被《三藩市之聲》稱為「中國革命領袖」。

▲1912年8月,藍天蔚作為中華民國政府代表訪問三藩市致公總堂總會(第二排居中,左八)

1912年7月9日,《臺灣日日新報》發表了藍天蔚在日本神戶與記者談到他對於辛亥革命的認識:「此次革命,以種族革命始,以政治革命終。故漢人不壓迫滿蒙兩族。滿人有才能者,務欲拔擢官職,行事公平。政府有起用為某省都督之議,回首革命之作,雖由漢人對滿人之不平,實由對朝廷親貴政治之不平。朝廷各部大臣之地位,盡為皇族所據。如一時威權赫赫之慶親王,賣官鬻爵,貪婪無厭,顧一身之得失,而忽國民之福利。滿廷腐敗達於極點。吾黨有志,所以為四百兆民眾奮起而事干戈也。」

在藍天蔚的有生之年,國家始終處於磨難之中。辛亥革命是一次史無前例的武裝鬥爭,但無法在短暫的時間內完成社會變革及社會改造的任務,而要經過漫長、艱巨而痛苦的改革過程。為了維護辛亥革命的果實,藍天蔚回國後參與了討伐張勳復辟及孫中山領導的護法運動,直至1921年為護法捐軀。

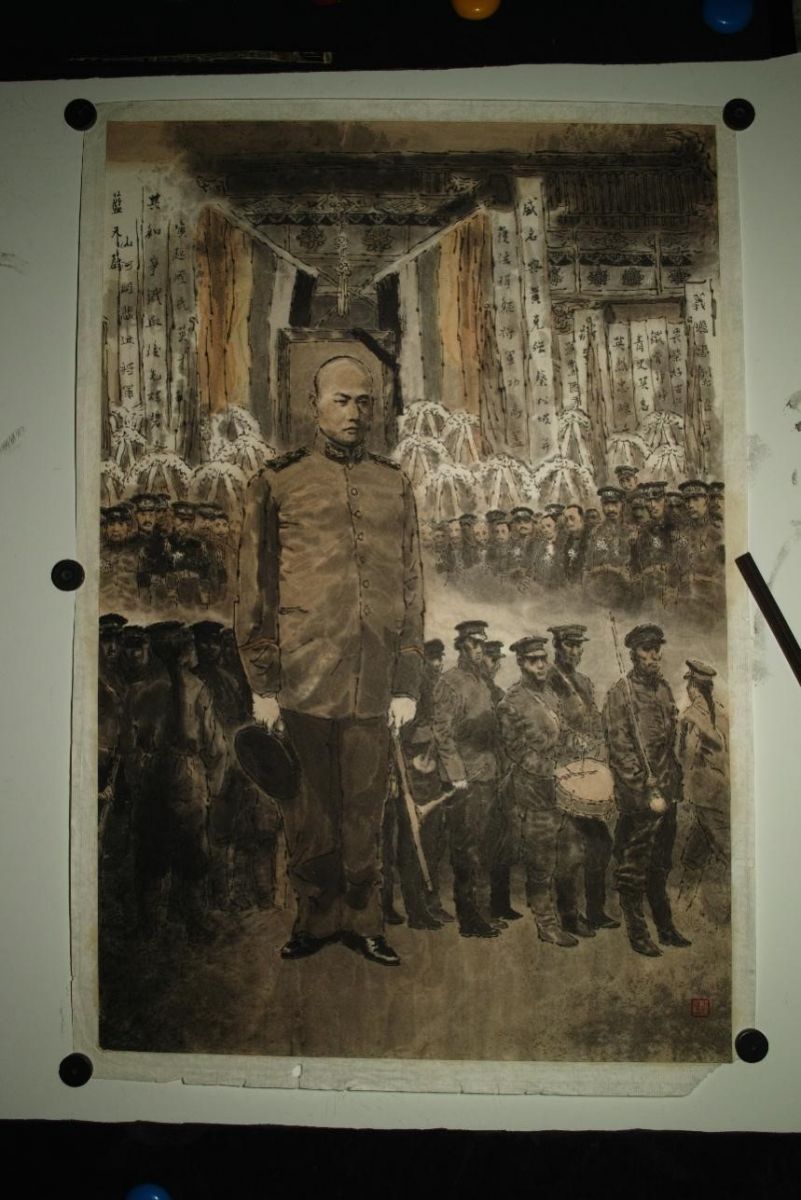

1921年3月31日,藍天蔚兵敗入川,忽焉身死,輿論震動。由於時局艱難,時隔兩年後,1923年6月10日,藍天蔚追悼大會方在北京湖廣會館召開。

▲1923年6月10日,藍天蔚追悼大會方在北京湖廣會館召開。(戴敦邦/畫)

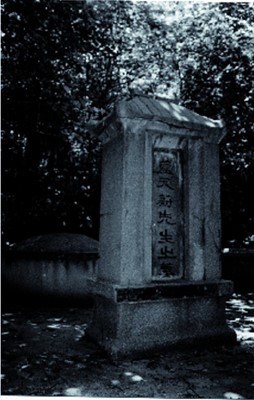

1924年藍天蔚遺櫬運回武昌。1926年春,移靈還鄂,在武昌遊城,家家擺香案。先厝於大東門外長春觀,後公葬於卓刀泉伏虎山麓,由其學生、時任湖北督軍的黃岡人肖耀南立碑「陸軍上將藍公天蔚之墓」,章太炎撰墓誌銘,陵墓四周圍以白玉欄。

▲文革中,藍天蔚墓被毀。1981年湖北省人民政府重修,墓北向,磚石水泥砌,呈橢圓形,土頂,墓前碑刻董必武題字「藍天蔚先生之墓」。

學界對於辛亥革命的研究一直側重於南方地區,對北方各省的革命活動則較少涉及。導致我們無法更全面地瞭解辛亥革命。而北方地區的革命活動實在關係清廷退位、民國成立者至大。武漢大學馮天瑜教授曾給與藍天蔚以「南人北柱」的評價,對這位東省革命靈魂人物的研究,確是一顆可在辛亥研究藍圖上繼續深按下去的圖釘。

2021年3月31日,是藍天蔚將軍殉國100周年紀念,在藍將軍的發難之地瀋陽,我們一起紀念他,呼喚辛亥先賢精神力的回歸,對於重振民族精神,對於中華文化復興事業將有不凡的意義。