系列文章超連結:

--------------------------------------------------------------------------------

【篇一】 【篇二】 【篇三】 【篇四】 【篇五】

--------------------------------------------------------------------------------

文/馮天瑜(武漢大學教授)

六、宋錫全率部擅離漢陽,詹大悲東下求援

漢口爭奪戰進入尾聲,民軍方面駐漢陽、漢口的軍政機構相繼解體。漢陽由民軍第一協駐守。該協統領宋錫全,湖南人,原任清軍第二十一混成協第四十二標第一營隊官,起義時被胡玉珍推舉為協統,率部駐紮漢陽。黃興在漢口組織反攻,曾調宋錫全部加入作戰,宋派黃振中、王殿一率部赴援,戰敗退回漢陽。漢口失守前夕,胡瑛唆使宋錫全向湖南撤退,宋竟於11月1日晚,偽稱奉黃興之命,率同王憲章、胡玉珍、黃振中,攜帶大批士兵餉械撤離漢陽,並誘水師統領陳孝芬一起溯長江而上。

▲詹大悲(1887—1927)湖北蘄春人。漢口光復,被推舉為漢口軍政分府主任。

陳孝芬行至沌口退回。湖北軍政府聞報,即電湖南都督逮捕宋錫全,就地正法。王憲章被拘壓多日始獲保釋。

漢陽駐軍擅離戰場,是胡瑛出於私心而策動的。胡瑛(1884-1933),湖南桃源人,曾為科學補習所總幹事,自認革命前驅,雖被任命為湖北軍政府外交部長,仍感不滿。10月底,他見漢口敗局已定,湖南方面焦達峰的都督地位未穩,正可利用以湖南人為骨幹的文學社同志掌握的軍事力量,到湖南去奪權。於是就在漢口戰事緊急的關頭,邀集宋錫全等人開會,策劃宋率部離鄂赴湘,胡瑛自己則留在武漢觀望形勢;事成可以回湖南當都督,事敗仍不失部長之職。胡瑛後為擁袁稱帝的「籌安六君子」之一,並非偶然。

漢陽駐軍撤離,漢陽府知事李亞東也隨之出走,漢陽一度出現軍政空虛的局面。

▲革命軍巡邏

詹大悲主持的漢口軍政分府,在抗擊清軍的戰鬥過程中貢獻不小。但作為文學社重要成員的詹大悲與軍政府中共進會領導者孫武等素有矛盾,武昌軍政府令漢口軍政分府改稱支部,便是企圖限制詹大悲。後來詹大悲在漢口處決張景良,武昌方面也認為過於專擅。漢口爭奪戰進入尾聲,詹大悲與湖北軍政府之間離心離德之狀有增無已,最後發展到當漢口形勢危急之際,詹大悲同溫楚珩、何海鳴、李文輔、馬少卿一行,於10月29日乘日輪東去,爭取安徽革命黨人吳春陽的支援。溫楚珩等人在解放後所寫的回憶文章中說,如當時詹大悲等到武昌,必被黎元洪、孫武所殺,只有東向江西、安徽求助。詹大悲棄職東下,黎元洪宣稱為軍法所不容,孫武說是拆革命之台。武昌起義前文學社與共進會的革命大聯合,自此出現了明顯裂痕。

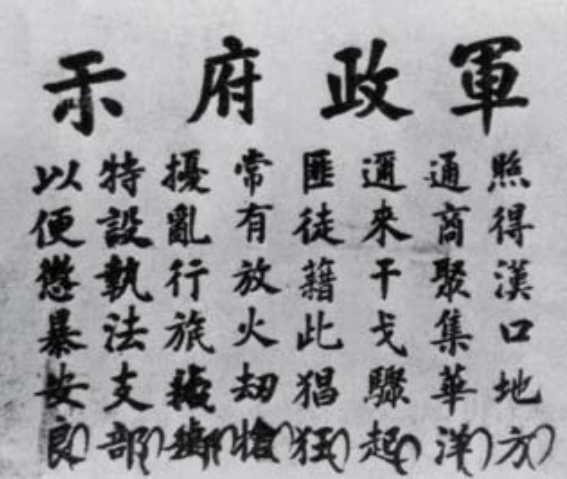

▲漢口軍政分府安民告示

七、漢口商民的義勇行為

漢口戰事,民軍方面得到漢口商民和社團的大力支持。武昌起義後,漢口清吏聞訊逃走,秩序一度陷於混亂。漢口商團、保安會、自治會等二十多個單位組成聯合會,以「保衛地方,協助民軍」。聯合會又「勸戶懸一燈,家抽一丁,同為衛護」。「是時九星旗、白布巾彌望皆是。」聯合會還墊款佈置糧台,民軍劉家廟大捷,商民自動輸送乾糧及其他犒勞物品。並燃炮竹、懸紅錦,通衢歡呼勝利。後清軍在漢口縱火,各會員荷槍救火,中彈犧牲者不在少數。漢口商會會長蔡輔卿(1865-1931)、商務總會會董李紫雲(1867-1927)主動捐資,還組織商團配合民軍作戰,以大量糧米供應軍需。至於市民勸說清軍反正、向民軍慷慨捐贈、為民軍造飯的更比比皆是。聯合會還發動工人,拆毀鐵路,阻攔清軍交通,並為民軍修理炮架。

八、《大漢報》等報刊「以言論造成民國」

辛亥首義後、陽夏戰爭間的一大奇觀,是《大漢報》等報刊鼓吹革命,甚至編造文告、新聞,為民軍造勢,誠所謂「以言論造成民國」。武昌起義後第五天(10月15日),資深革命黨、湖北天門人胡石庵(1879-1925)自辦《大漢報》發刊。報館設漢口歆生路大成印刷公司內,初期採訪、著文、編輯、印刷一應事宜,全由胡石庵包辦。後由胡氏主編,顏覲棠、範韻鸞等編輯。黃帝紀元,日出三大張。

胡氏後來陳述此報創辦經過:首義後二日(10月12日),胡氏在漢口途遇二日人、二英人,論及「武昌之變,究竟為何等性質」,胡氏批駁清當局的「土匪勾結營兵肇亂,意在劫奪錢財,與政治絕無關係」說,聲稱「武昌此次實系革命軍起義」。為使日本人、英國人相信,胡石庵斷言,「即將有正式之公佈,宣告中外」,「一二日內完全之機關報,亦將出現。」此言既出,胡石庵立即自行編報,「倉促未思索,即定名以《大漢報》三字」。《大漢報》八月二十四日(10月15日)印成並四出張貼,較湖北軍政府主辦之《中華民國公報》早創刊一天。

《大漢報》宗旨為「以言論造成民國、鼓吹共和」,設論說、時評、新聞、軍政紀事、陽夏紀事、滿清末日記等欄目。陽夏戰爭期間,胡氏每夜作文,翌日報出,既有真實新聞,也有臆造的若干「時訊」,如假中華民國軍政府和大總統孫中山名義發表檄文,杜撰鄰省獨立、援兵立至等消息,以鼓舞士氣、安定民心。又在論說中呼籲各省獨立、發兵援鄂。創刊號所發社評《敬告軍政府》,告誡軍政府團結一心,防止黨爭和內變。此誠為金玉良言。《大漢報》深受民眾歡迎,每出即爭購一空,初期印數千份,不久銷至兩萬份,最高印數超過三萬份。漢口陷落,《大漢報》遷武昌繼續出版,規模擴大。發表戰地通訊《漢口五日記》,使讀者瞭解剛剛結束的漢口保衛戰的真實情形。12月初,清軍炮轟武昌,黎元洪出逃,人心惶惶,《大漢報》「偽作他省戰勝,援兵立至及北京反正」等假新聞,半日間發兩萬份,安定民心。時人讚譽胡石庵及《大漢報》抵過「十萬毛瑟槍」。

此外,詹大悲領導的漢口軍政分府也很重視新聞工作,下令查封反對革命的《公論新報》,利用其廠房設備,改建印刷所,附出漢口軍政分府機關報《新漢報》,由貢少芹任總編輯,九月一日(10月22日)創刊,「以興漢滅滿,喚起國民尚武精神為宗旨」。此報在漢口保衛戰期間頗受漢口市民歡迎。

第二節 漢陽保衛戰

清軍佔領漢口,因自身傷亡頗大,須等候增援,所以馮國璋「乃休兵十日」。但馮國璋認識到奪取漢陽的重要性,他在一次軍事會議上說:「今日之戰,則重在漢陽。漢陽之大別諸山,俯瞰武漢,如釜底一丸,下擲則全城瓦碎,不待攻而自破矣。為今之計,唯有先取漢陽,為攻心之上策。」

民軍方面,則在漢陽積極設防,「沿襄河(即漢水——引者)岸至黑山一帶,均建堅壘」。並將河內大小船隻,一律移往南岸。漢水船隻開往長江。

▲黎元洪(1864—1928),湖北黃陂人。原清軍第21混成協統領,武昌起義後被推舉為鄂軍都督府都督。

一、黃興任戰時總司令,黎、黃拜將

11月1日黃興自漢口退返武昌。

11月2日晚,湖北軍政府召開緊急軍事會議,黎元洪主持。會上首先由黃興對漢口戰事作了總結性發言。他指出,漢口失守的原因,一是新兵多,秩序不整,頗難指揮;二是軍官程度太低,均不上前指揮;三是部隊戰鬥日久,傷亡過多,官兵疲勞太甚;四是在武漢招募的士兵甚多,夜間潛回家中,以致戰鬥員減少;五是無機槍、無管退炮;六是清軍是久練之兵。民軍方面可恃者,僅民氣頗盛。黃興的這些分析,揭示了敵我雙方的實際情形。黎元洪等人聽罷,惟鼓掌而已,沒有補充意見。

會議結束後,在黎元洪、黃興皆不在場的情形下,黨人會商黃興的名義、地位問題,其情形是「各同志數十人在諮議局前院月下,圍立討論名義」。當時湖北、湖南都督都非黨人(湖南正副都督原為黨人焦達峰、陳作新,不久焦、陳因兵變被殺,立憲派譚延闓繼任),故居正、田桐、蔣翊武提出,黃興乃民黨領袖,當舉為兩湖大都督,或為南方民軍總司令,以統轄各省援鄂軍隊,掌握兩湖軍政事宜。劉公、孫武、吳兆麟等立表反對,他們認為大敵當前,不能動搖根本。楊王鵬則予以反駁,說湖北擁黎元洪、湖南推譚延闓,乃一時權宜之計,今黨人領袖已來,事實上成了革命戰爭的總司令,實至名歸,何為不可。辯論再三,相持不下,後經宋教仁調處,說了些「革命以服務為主,目的不在權利」之類的話,遂達成妥協。章炳麟後謂「其義故淺躁者,欲因推克強為都督以代黎公,未果」,即指此。但實情是黨人欲舉黃興為「兩湖大都督」,並非鄂軍都督。

黨人希望與黎元洪分權,「總司令」不經黎元洪委任;吳兆麟等以統一事權為理由,力主由黎元洪委任,而黨人孫武竟成為這後一種意見的支持者。孫武自負首義之功,但在黨人中的地位遠下於黃興。黃興來漢督師,孫武已深感身價銳減,如再對黃興崇其名位,孫武心實有所不甘。在孫武等人力爭之下,會議最後決定由都督黎元洪向黃興授予總司令稱號。這樣做的效果是,正式將黎元洪抬舉到「主公」位置上,黃興則成為麾下將帥,李春萱分析有道理:「後來漢陽失守,黃興即無權指揮軍隊。......後來黃興離鄂,都與此事有關。」

1911年11月3日,武昌閱馬場高築拜將台,舉行拜將儀式。

閱馬場又稱閱馬廠,始建明代,為楚王府演武廳,清代為練兵演武的校場和武科考試的考場,後為清綠營兵的營房。清末在閱馬場的蛇山山麓處建湖北諮議局(俗稱「紅樓」),辛亥武昌首義後,在原諮議局處設立湖北軍政府,前面的閱馬場成為政治中心廣場。

11月3日上午,湖北軍政府各機關官員、駐軍長官齊集閱馬場,湖北軍政府都督黎元洪登拜將台演講,宣稱「本都督代表四萬萬同胞及全國軍民,特拜黃君興為戰時總司令」,黃興登壇受職,黎元洪授黃興以戰時總司令委任狀,又授黃以印信和令箭。黃興慷慨陳辭,指出「此次革命,是光復漢族,建立共和政府」,並提出「努力」、「服從」、「協同」三項要求,希望眾人記取「洪楊之敗」的「前車之鑒」。

這一典禮是模仿漢代劉邦、韓信拜將故事。經此典禮,黎元洪儼然成為「主公」,革命黨的第二號領袖人物黃興反倒成為黎元洪任命的「大將」。拜將儀式後,隨即組織總司令部。李書城為參謀長,楊璽章為副,田桐為秘書長,王安瀾主持總糧台。武昌起義人員、留日歸國人員和各方投效人員高尚志、甘績熙、耿丹、吳兆鯉、辜仁發、唐蟒、程子楷、餘鴻勳、蔣光鼐、陳銘樞、李章達、張我權等人分任參謀、副官、督戰員等職。總司令部設於漢陽伯牙台,後移漢陽城西門外昭忠祠。

參加漢陽保衛戰的民軍計有:第一協蔣肇鑒一千餘人,第四協張廷輔二千餘人,第五協熊秉坤二千六百餘人,第四標胡效騫一千二百餘人,炮隊、工程隊若干,共一萬餘人,士氣旺盛。

漢陽戰時總司令部成立之初,時任新軍第六鎮統制的吳祿貞與山西都督閻錫山計議組織燕晉聯軍,準備直取北京,推翻清廷。為與湖北民軍取得聯繫,吳祿貞派他的副官長、福建人王孝縝來到武漢,被漢陽前線民軍當作「探子」逮捕,押往武昌都督府。王孝縝向黎元洪說,他是吳祿貞的代表,吳即將在北方大舉。黎聞訊大為興奮,連說:「吳綬卿的代表來了,事情就好辦了。」一時湖北軍政府充滿了樂觀情緒。但不久傳來消息:吳祿貞於11月6日被袁世凱所派刺客在石家莊殺害。湖北軍政府諸人十分悲憤。此後,王孝縝便留在漢陽任總司令部副官長。

二、湖南援軍抵達漢陽

湖南民軍(簡稱湘軍)援鄂,本有預定計劃。湖南共進會領袖焦達峰與武漢孫武等人,原來約定武昌起事,湖南回應,立派援軍。10月22日焦達峰(1886-1911)、陳作新(1870-1911)領導光復長沙,次日成立湖南軍政府,焦、陳被舉為都督、副都督,立命湘軍第一協王隆中部援鄂。漢口戰事緊張時,武昌軍政府復派李作棟、向海潛偕湖南同志閻鴻飛赴湘敦促。中因湖南正副都督焦達峰、陳作新於10月31日被害,王隆中部延至11月4日始開抵武昌,暫駐武昌兩湖書院,湖北軍政府對之歡迎犒勞有加,黎元洪檢閱湘軍,並致詞鼓勵。王隆中也發出告示,強調湘軍英勇戰史,表示要「滅此朝食,與諸君同為黃龍之飲」。11月5日,王部開赴漢陽,6日集中完畢,王隆中即向黃興總司令請纓殺敵,黃興令其佈防十里鋪、鍋底山,築工事準備禦敵。11月8日,湘軍第二協抵鄂,協統為甘興典。

到11月10日止,總司令黃興所轄防守漢陽各部計有:鄂軍第一協蔣肇鑒兩標,第四協張廷輔兩標,第五協熊秉坤兩標,第二協第四標,工程、輜重各一營,炮隊一團;湘軍第一協王隆中、第二協甘興典各部。兵力共約兩萬餘人。黃興一面部署漢陽、武昌的防禦,一面作反攻漢口的準備。民軍方面曾頗有信心地對外國人宣稱:「漢陽已有充分準備,各地也有援軍陸續送到,漢陽決不致輕易陷落。」蔭昌回京,經過一番討價還價後,袁世凱於11月3日由彰德原籍遄赴孝感前線。馮國璋佔領漢口後宣佈:「休戰十日,掩死吊亡」,其實是利用戰役間隙向武漢北沿調兵遣將。袁世凱到達孝感時,清軍在武漢及其週邊的兵力計有第四鎮、第二鎮和第六鎮各一混成協,共有三萬多人,人數已在民軍之上,而裝備與訓練之優勢更非民軍可比。北南軍力對比發生逆轉。

11月初,清軍集中在漢口劉家廟至橋口一線的有一萬人以上。上關、花樓、黑山對岸,均構有地堡;沿江設有炮位,馮國璋的司令部設在漢口大智門。

從11月3日至11日,民軍、清軍之間無顯著戰鬥,「兩軍一方面隔長江,一方面隔漢水略有炮戰,一時聞炮聲隆隆,不見其他活動」。11月11日,民軍總司令黃興發出防守命令,並率參謀和副官巡視陣地,慰問士兵,曉以為革命而戰的重大意義。時清軍炮兵日夜自漢口向漢陽轟擊,但很不準確,民軍無多大損失,兵工廠照常開工。

三、日本人投效,民軍反攻漢口功敗垂成

辛亥首義之際,與日本政府傾向支持清方形成反照,日本民間人士多有馳援革命的,當然其間情形複雜,不可一概而論。

武昌起義爆發後,一些日本民間人士懷著各種目的參加民軍,其中萱野長知、北一輝等十餘人趕至漢陽助戰,是規模較大的一批。萱野長知(1873-1947),日本高知人,大阪時事通訊社記者,通曉漢文,1895年結識孫中山,後遍遊中國,1908年隨孫中山赴越南河內,成立同盟會支部,旋受孫命回日購買武器。辛亥首義,至武漢為黃興助戰。後著有《中華民國革命秘笈》。北一輝(1883-1937),曾入日本社會黨,1906年在東京加入同盟會,與宋教仁關係甚篤,辛亥武昌首義後,受大陸浪人內田良平(1874-1937)派遣,與清藤幸七郎等黑龍會成員到上海刺探情報,北一輝又至武漢為黃興助戰。著有《支那革命外史》,記述辛亥革命史事。此人後來成為日本的法西斯理論家。另外,犬養毅(1855-1932)、頭山滿(1855-1944)也於辛亥首義後來上海、武昌、漢口秘密活動、觀察形勢。

支援辛亥革命的日本人中,尤其值得一提的是梅屋莊吉(1868-1934)。梅屋莊吉1895年在香港經由康得黎結識孫中山,即為孫中山解救中國乃至亞洲的革命思想所吸引,二人志同道合,成為莫逆之交,梅屋向孫作出「君若舉兵,我以財政相助」的承諾。此後數十年間,梅屋莊吉以大量資財援助孫中山領導的中國革命。1905年孫中山在東京成立中國同盟會,梅屋莊吉聯合日本友人,設立「中國同盟會後援事務所」,資助同盟會機關報《民報》。1911年4月黃興等發動廣州黃花崗起義,梅屋莊吉購運軍械。

1911年10月,武昌起義爆發,梅屋莊吉捐款11餘萬日元,11月再捐17萬日元,共計相當24萬海關銀兩。梅屋莊吉還派遣百代商會攝影師荻屋堅藏赴華拍攝辛亥革命紀錄片和照片,留下陽夏戰爭、南京反正等寶貴歷史鏡頭。孫中山、黃興等於1912年、1913年看到這些紀錄片和照片都十分欣喜。現在各類關於辛亥革命的文獻片和歷史照片,多取材梅屋莊吉派遣之荻屋堅藏所攝作品。

11月14日上午九時,黃興在總司令部召開軍事會議,各部隊長官和司令部重要人員均出席。參謀長李書城對反攻計畫和應行準備事項作了說明。

設在漢陽的戰時總司令部積極準備反攻漢口,但武昌方面的軍政府卻另有意見。黎元洪身邊號稱「小諸葛」的吳兆麟即不同意反攻漢口,他說:「不戰而屈人之兵者上也。」吳兆麟與孫武、楊璽章等人認為,民軍新兵多,大炮缺乏,不宜進攻,只能固守。其時,吳兆麟被派到戰時總司令部任副參謀長,又在鄂軍中有相當威信,其不贊成反攻漢口的主張自然產生一定影響。剛到漢陽的湘軍甘興典也認為反攻沒有把握,甘還與王隆中就應否反攻漢口,在黃興面前爭執激烈。王隆中說:「你是巡防軍,只能守城,不能打仗」;甘興典說:「我你在打仗的時候再見高低。」面對歧見迭出的局勢,黃興卻堅持反攻漢口的意見。吳兆麟以黃興不納己諫,當即向黎元洪反映。深通世故的黎元洪,態度模棱兩可。黎私意以為,一戰而勝,都督威望益高;反攻失敗,則咎歸黃興,正可挫傷激進派的氣勢。軍務部長孫武也採取與黎元洪相類似的態度。

11月15日下午九時漢陽總司令部發出總攻擊命令:「明日渡襄河」,「出其左岸,攻擊漢口滿軍」。進攻部隊以白布條斜掛背上作為標記。凡民軍所占之地點舉火為號。同時通知武昌鳳凰山炮隊,於民軍施行攻擊時,即向漢口射擊,聲援進攻民軍;歸順的海軍採取相同動作,武昌鳳凰山、黃鶴樓、漢陽大別山等處設置訊號聯絡。戰前準備,相當周密。

11月16日上午七時,黃興分派騎兵和便衣偵探多人搜索敵情;又派人自長江下游潛渡漢口,擾敵後路。午後三時黃興率總部人員赴花園。各部隊均已開始動作,炮隊進行射擊。午後五時半黃再次發佈命令,對各部行止作了具體佈置,湘軍第一協統領王隆中率該協為右翼進攻隊。及時由軍橋渡河前進,展開於博學書院北端至襄河左岸之間,須與湘軍第二協聯絡。湘軍第二協統領甘興典率該協為中央進攻隊,俟湘軍第一協渡河畢,即由軍橋渡河前進,與右翼進攻隊聯絡,展開於博學書院以北堤防之線。步五協統領熊秉坤率該協為左翼進攻隊,俟湘軍第二協渡河畢,即陸續渡河前進,右翼與中央進攻隊聯絡,向北展開。此外,對炮隊、工程營也有所部署。

各部奉令後,即偵察地形,按規定時間次序渡河前進。晚十時由軍橋渡河的民軍陸續進至開闊地帶。其時風雨交加,泥濘載途,新兵多自動舉火照明,語聲喧囂,大違夜襲戒律;但清軍亦多在民房取暖,未予戒備,故民軍仍得順利佔領陣地。大別山、鳳凰山炮隊亦向漢口之敵射擊。兵工廠至黑山一帶民軍則不斷放槍。十一時,民軍第四協由南岸嘴向敵猛衝渡河,清軍以機關槍掃射,民軍仍退回南岸嘴。時黃興自上游到達漢口,見清軍處於防守地位,民軍則大部得登彼岸,心中甚喜,即嚴令繼續前進。玉帶門方面接戰猛烈,清軍有不支之勢。黃興復以電話通知第四、第六兩協迅速渡河。是晚雙方在玉帶門一線對峙,射擊無一刻間斷。至17日晨三時許,玉帶門之敵向東北退卻,黃興再三電催第四、第六兩協奮勇渡河,終以敵方機關槍掃射不停,四、六兩協未能完成渡河增援任務。17日上午九時,甘興典所率湘軍第二協迫近居仁門,鄂軍第九標進至王家墩。清軍有繼續後退之勢。

民軍進攻之時,黃興為激勵將士一往無前,取「破釜沉舟」之意,曾拆去一段浮橋,此時潰兵爭渡,溺斃者不少。民軍退卻,清軍以為是誘兵之計,「不悉何故,竟不追擊」。清軍「後見民軍渡橋擁擠,並浮水而過,仍莫名其妙,於是逐漸前進,復占礄口、玉帶門一帶」。民軍反攻漢口之役,計死傷軍官五十七人,士兵七百九十二人,武器損失甚巨。黃興回到昭忠祠,憤懣萬分,幾欲自殺,經左右勸解始止。

11月17日晚間,民軍各部退回漢陽,黃興下達防守命令。

清軍見民軍反攻不成,倉皇後退,始悉民軍並不那麼強大。袁世凱更急欲攻下漢陽,藉以挫殺民軍氣勢。故清軍自11月18日起,開始炮擊漢陽。清軍先在漢口東亞麵粉廠附近建炮壘向漢陽射擊,又以大炮多門布列江岸,阻止起義艦隊西上。清軍每見舢板自漢陽順流而東,江岸大炮即一齊亂放,實則舢板並無一人。清軍以炮擊為掩護,暗中準備架橋材料。新增援的清軍一部集結於漢水北岸的新溝。

11月19日,清軍在新溝架橋,其步兵一標、炮兵一營、馬隊一隊,由油榨嶺向漢陽前進,下午四時抵馬家湖;別遣一部兵力經蔡甸占城頭山,選擇炮兵陣地。黃興當即派湘軍第二協一個標赴蔡甸阻敵渡河,派工程營在三眼橋、仙女山附近建築防禦工事。軍政府又從武昌加派第七標黃申薌一標增援,與此同時,附義海軍由湯薌銘、杜錫圭率領海容、海籌和水雷艇湖鶚自陽邏上駛,在黃鶴樓江面卸下軍械返航時,曾與北岸清軍發生炮戰,清方損失甚大。11月20日上午,清軍二千餘人在蔡甸設司令部,設防東延至舵落口。漢口清軍大炮位置在玉成公司、劉家花園、水塔、歆生路一帶。清軍來犯,民軍合力將其擊退。黃興根據敵情,發出固守漢陽的命令,並派第十四標一個營到沌口佈防。夜九時,總司令部開軍事會議,副參謀長吳兆麟建議:漢陽民軍取守勢,武昌民軍聯合海軍對漢口取攻勢,敵分兵應戰,則漢陽之危可解。眾以為然,決議派姚金鏞、賓士禮渡江面報黎元洪都督施行。

(未完待續)