系列文章超連結:

--------------------------------------------------------------------------------

【篇一】 【篇二】 【篇三】 【篇四】 【篇五】

--------------------------------------------------------------------------------

文/馮天瑜(武漢大學教授)

前言:

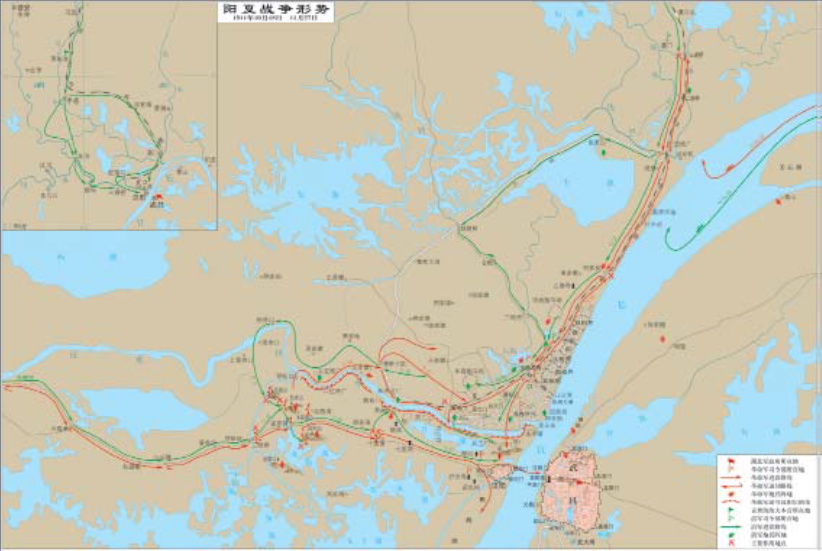

辛亥武昌起義爆發後,清廷於10月12日派遣陸軍大臣蔭昌率領由陸軍第四鎮、混成第三協、第十一協編成的第一軍大舉南下;海軍提督薩鎮冰率領巡洋艦隊及長江水師溯流而上,進入武漢江面。自此,清軍與革命黨人所領導的民軍在漢口、漢陽交戰四十多天。漢口古稱夏口,因而這次在漢陽、漢口發生的戰事被稱作「陽夏保衛戰」。

陽夏保衛戰是辛亥革命期間爆發的一次最大規模的戰役。這是以同盟會為旗幟的革命派與清廷及袁世凱所代表的專制、買辦勢力之間展開的殊死較量。革命與反革命兩大營壘,都充分意識到這是帶有決戰意義的一役,所以都全力以赴-湖北軍政府成立伊始,即作出「先擊攘漢口之敵,漸次向北進攻,以阻止清軍南下」的戰略部署;湖南、廣西、江西等省起義者也派遣援軍赴鄂;中部同盟會組織者譚人鳳率先赴漢,同盟會領袖人物黃興偕宋教仁等也兼程趕至戰火紛飛的武漢前線,參與軍政指揮。至於清廷方面,則視陽夏之役為「存亡關鍵」,聲稱「今日必以急復武昌為第一義」,並將軍事上的最後血本幾乎全數投入,遂「勢成孤注」;而那個在河南彰德蟄居二年多的袁世凱,卻把陽夏戰爭看作自己東山再起,進而攫取全國政柄的絕好機會。

陽夏戰爭期間,列強增派軍艦前往武漢江面,最多時達到二十艘(英國八艘、德國五艘、美國三艘、日本二艘、俄國一艘、奧匈帝國一艘),時刻準備進行武裝干涉。列強對於陽夏戰爭的進展極為關注,武昌起義後兩三個月內,日本駐漢口總領事館向日本政府發出七十一份情報;英國駐北京公使朱爾典向英國政府發出一百四十三份情報,充分顯示了列強對陽夏之役的重視。他們通過幕後活動和公開干涉,力圖將這場中國的國內戰爭引向符合帝國主義在華長遠利益的軌道。

▲陽夏戰爭形勢圖

二十世紀初葉,中國大地上活躍著的各種政治勢力及其代表人物,紛紛登上陽夏之役的舞臺,充分展示了各自的性格特徵。而這次戰爭積極的與消極的結果,都對辛亥革命後一個長時期的中國政治格局造成重大影響。因此,無論就近代軍事史,還是就近代政治史而言,陽夏戰爭都值得認真研究。

第一節 漢口爭奪戰

陽夏之役的第一階段,民軍與清軍在漢口展開了十餘天激烈的拉鋸戰。這便是「漢口爭奪戰」。

一、民軍初戰告捷

武昌起義以後,武漢三鎮的軍事形勢曾十分有利民軍。當時,清廷中央軍(北洋六鎮)多集結於直隸,一時未能進入湖北境內;而武漢一帶,由於瑞澂、張彪等軍政要員逃離省城,忠於清廷的軍隊多作鳥獸散,僅在漢口郊區劉家廟火車站一帶龜縮著從武昌倉皇逃出的第八鎮統制張彪所率輜重第八營、教練隊及其他殘餘部隊;此外,10月10日接瑞澂電令的湖南嶽州夏占魁巡防營乘輪船於12日抵達漢口,集結在劉家廟;13日奉調抵漢的河南混成協協統張錫元所部兩營及巡防營一營也抵達劉家廟。這些部隊不僅軍力單薄(總數二千多人),而且兵無鬥志。

民軍方面,10日晚佔領武昌全城後,又於11、12兩日相繼光復漢陽、漢口。與此同時,黨人一面著手建立軍政府,一面擴軍四協,準備應敵。其中第二協何錫蕃部已駐紮漢口西商跑馬場(今解放公園)一帶,司令部設鐵路外劉家花園,積極作向劉家廟進攻的準備。

10月15日,蔭昌所率清軍先頭部隊抵豫鄂交界的武勝關。湖北軍政府決定先採取攻勢。是日午後八時,以黎元洪名義下達攻擊令。何錫蕃奉令後,即令第三標統帶姚金鏞率所部先行渡江,會同駐漢口的第一協第二標林翼支部準備向清軍進攻。

10月14日,譚人鳳自上海趕至武昌,即向黎元洪建議,立即驅逐張彪殘部和豫軍,並派兵北上,扼守楚豫交界的武勝關。但黎元洪以領事團禁止在租界十里內交戰為理由,拒絕向盤踞劉家廟的張彪部及豫軍進攻,北上扼守武勝關之議也被擱置下來。總之,自10月12日至17日,民軍和清軍雙方都忙於備戰,尚未正式交火。

▲武昌革命軍隔江砲轟漢口

▲革命軍渡江至漢口上岸

10月14-18日,剛中斷永平秋操的清軍第二、四鎮各一部,乘火車陸續到達漢口以北約20公里的京漢鐵路線上的灄口車站,直到此時,士兵和下級軍官才知「部隊是開到武漢去打真仗,而不是演習」。清軍的前鋒第二鎮所轄二十二標(標統馬繼曾)已於16日到劉家廟江岸車站,主力則在灄口,「一住就是十天,等候後續部隊」。10月17日夜,蔭昌抵信陽,不再南下。蔭昌如此舉動,是別有隱衷的。

當時,清廷已起用袁世凱,蔭昌特順道到河南彰德訪袁,蔭昌說鄂匪易平,袁世凱說黎元洪為將,不得以匪視之。而北上逃官為了掩飾自己敗逃的責任,盛稱民軍聲勢。於是蔭昌變虛驕為怯懦,不敢貿然南進,惟恐打了敗仗,陸軍大臣面子難堪。

10月19日清晨,民軍步、炮、工、騎兵共三千餘人,再次進迫劉家廟。清艦對民軍開炮,但不如18日猛烈。後民軍青山炮隊轟擊清艦,清艦即向下游陽邏方向駛去。「兵艦既退,北來陸軍勢孤,亦為革軍所敗,四散奔逃。」下午三時左右,民軍完全佔領劉家廟江岸車站。

▲民軍佔領江岸火車站

清軍退至灄口,在劉家廟遺棄帳棚一百四十餘頂,糧食六百余石及火車頭一輛,貨車約十輛並山炮彈藥甚多,河南混成協騎兵損失馬匹百餘,喪失戰鬥力。民軍在繳獲的火車頭上高懸旗幟,數輛貨車滿載戰利品,開回市區。

總計劉家廟之役,民軍陣亡一百四十八名,傷者三百餘名。清軍死者數百,傷者盈千。民軍取得明顯勝利。

二、外僑、外領欽佩民軍嚴明

由於民軍在漢口的軍事進展,更由於民軍的文明行為,不僅贏得武漢人民的擁戴,也獲得在漢外國人的認可。漢口大捷,「武漢三鎮商民,皆手執紅旗慶賀戰勝,外人亦欽路和鐵路一帶,兩旁都擠滿了狂歡的群眾。」旅漢各國僑民,亦紛至民軍方面祝賀。

據駐漢口總領事松村貞雄11月21日向外務大臣內田康哉提交的報告稱:11月19日,湖北軍政府外交部部長胡瑛在法國租界舉辦晚餐會,招待國內外新聞記者,與會日本記者及通訊員15人。席間,胡外長表示,新聞事業是於文明有益的事業。此次革命軍就是為了文明而起事的,旨在革除清朝弊政,增進人民福利。為此,一時斷絕通信、貿易,是不可少的犧牲,是不得已的事情。他還特別對日本海軍士官出席晚餐會表示感謝。在舉杯祝願健康之際,一位列席的日本海軍士官起身回應道:「我雖是海軍軍人,但作為個人,對革命軍懷有滿腔同情。」隨即舉杯祝道:「革命軍萬歲!」對此,胡瑛外長回以「天皇萬歲!」日本駐漢口總領事松村貞雄以為日本軍人此舉失當,後來請求給予該軍人處分。

各國領事承認民軍為交戰團體,並發出嚴守中立佈告,一是由於湖北軍政府宣佈承認外國人權益,二是由於漢口爭奪戰中的民軍贏得「劉家廟大捷」,顯示出立足已穩的態勢。

劉家廟大捷後,湖北軍政府用都督黎元洪的名義,發佈文告慰勞漢口商會和同胞,高調讚揚軍政府的外交成功——列強宣告民軍為「獨立交戰團體」,並「佈告嚴守中立」,指出此一難得的外交成就,肇因於民軍的英勇戰鬥和商會紳民的熱烈支持。

漢口劉家廟之捷,是民軍在陽夏戰爭中勝利的頂點,此後形勢漸轉困頓。

三、民軍貽誤乘勝追擊良機,漢口戰局轉危劉家廟之戰獲勝,民軍本應乘勝前進,但漢口前線指揮、湖南新甯人、原新軍管帶何錫蕃(1873-?)卻借此收兵。前線指揮部所屬敢死隊長徐兆斌自告奮勇,堅主進擊灄口方面之敵。何錫蕃即以徐兆斌為前衛,其餘各部跟進。從劉家廟到灄口的鐵路線,有一窄長隘路,四面是湖水,中間有三座鐵路橋,京漢鐵路由此通過,為軍事必爭之地。民軍曾兩次佔領三道橋,卻未堅固設防,終被清軍佔據。

10月20日上午,徐兆斌率隊猛攻,行至灄口附近鐵路橋北,尚無動靜,徐誤認為敵未設防,繼續麾眾而前,不料清軍埋伏的機槍齊發,徐兆斌中彈退至橋上落水而亡。何錫蕃則用手槍自擊左臂,托言受傷,回武昌請示。前線戰事由統帶、河南信陽人謝元愷(?-1911)代為指揮。

謝元愷雖出身舊軍官,但作戰勇敢。經過一番部署,他身先士卒,由鐵路橋上縱列前進,因目標顯著,損失甚大。兩次進攻均告失敗,前線民軍便決定築工事以守。兵力仍集中劉家廟一線。

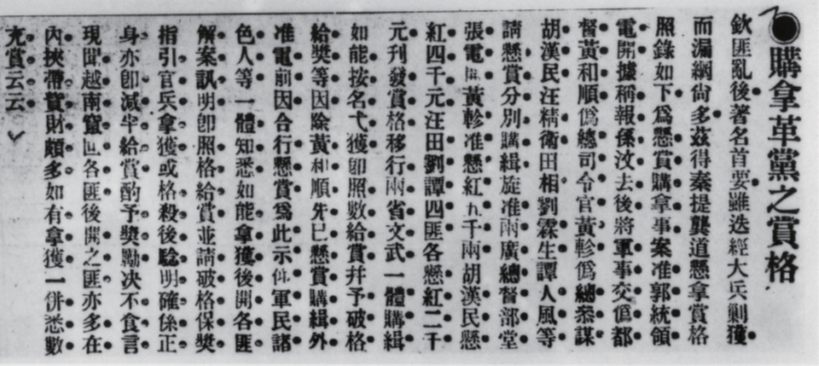

▲清廷在報紙上發布的購拿革命黨人的賞格消息

這一階段,清軍以無關緊要的零星戰鬥為掩護,作大舉進犯的準備;民軍則議論未定,且一再臨陣易將,優勢逐漸喪失。

何錫蕃離職後,10月19日軍政府派舊軍官、直隸故城人張景良(?-911)任漢口前線指揮。張景良奉命後即赴劉家廟成立司令部,所指揮的部隊除原有的以外,新增加第五協熊秉坤部。剛成立的第六協楊載雄部則接防武昌。張景良作為指揮官,理應積極籌畫軍事,整飭營隊,偵察敵情,準備用品,而他卻全不理會,對上也不反映情況,軍政府有什麼指示,照轉而已。

正當漢口前線民軍貽誤戰機之際,清軍卻加快了強化陣容的步伐。10月27日,清內閣奉上諭,授袁世凱為欽差大臣,湖北前線陸海軍均歸袁節制調遣;命直隸河間(今屬河北)人馮國璋(1859-1919)總統第一軍、安徽合肥人段祺瑞(1865-1936)總統第二軍,均歸袁節制調遣。又應蔭昌之請,清廷將大量彈藥運往前線,隆裕太后(1868-1913)還下懿旨,「著撥出宮中內帑銀一百萬兩,由內務府撥給度支部,專作軍中兵餉之用」。總之,清方從人事、械彈、餉糈諸方面作好了準備,一場大攻勢即將開始。

10月26日拂曉前,因民軍青山炮隊瞭望疏忽,清艦得以偷入諶家磯,炮襲民軍散兵戰壕,民軍犧牲五百餘人。清軍在海軍掩護下,攻佔劉家廟。清艦退走後,民軍反攻,於當日下午收復劉家廟。

▲清軍在京漢鐵路上與革命軍砲戰

當前線鏖戰之時,張景良與清軍第八鎮司令部參謀劉錫祺匿居漢口,為民軍所偵知,當即將張、劉捆送漢口軍政分府。詹大悲親加審訊,發現張景良已經通敵。詹大悲恐將張景良押解武昌為黎元洪所寬宥,便在漢口江漢關將張景良槍決,並梟首示眾。

清軍緩慢向漢口市區推進。民軍尚安邦所率炮隊就歆生路湖堤列陣;工程隊附屬炮隊,趕築掩體。是時民軍雖處劣勢,且前線無主將,但「人自為戰......倚街市以為險,清軍亦不利,相持累日」。蔭昌奉命督師,本來就誠惶誠恐,在彰德會晤袁世凱之後,仍徘徊不敢南下。經過內部活動,始得諭令回京,自然如釋重負;但在軍事上總想撈一點面子。此次民軍前線潰退,蔭昌即藉以邀功,清廷也就獎以「忠勇可嘉」。於是蔭昌在孝感與袁世凱晤談後,即「凱旋」北去。

四、黃興抵漢督師

正當漢口戰事處於千鈞一髮之際,以領導歷次武裝起義而著稱的黃興10月28日抵達武漢,民軍方面精神為之一振,頗有迎來「天兵天將」的情態。

黃興1911年4月領導廣州黃花崗起義,失敗後赴香港養傷,支持宋教仁、譚人鳳等在上海成立同盟會中部總會,主張將革命重心移至長江流域,尤其是湖北。

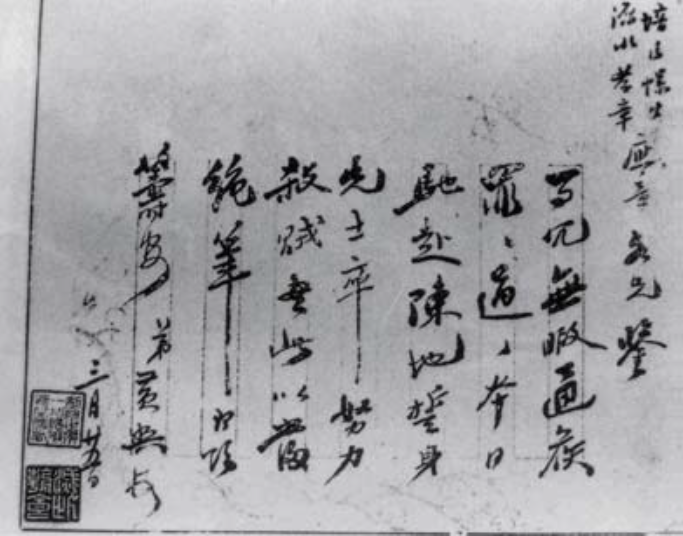

▲黃興赴廣州前致友人絕筆書

1911年10月10日武昌起義爆發,消息迅迅速速傳到上海,時在上海辦《民立報》的宋教仁立即拍電報告知在香港的黃興,黃興於10月16日從香港致函巴達維亞(今印尼首都雅加達)華僑書報社同人,言及鄂軍起義,稱「弟日內即前赴武昌,雖道途梗塞,必可得達」。黃興10月17日偕女友、同盟會員徐宗漢(1877-1944)乘船離開香港,於10月23日到達上海。由徐宗漢約宋教仁相會,黃、宋「久別重逢,傾談竟夕。」並與在滬革命黨人舉行會議,決定派柏文蔚、範鴻仙等去南京策動新軍起義,黃本人與宋教仁等奔赴武昌。

由於此時上海、南京及長江下游沿線都在清方掌握之中,黃興又是被通緝的「要犯」,便由同情革命的女醫師、廣東番禺人張竹君(1879-1964)聯合中外人士組織紅十字救傷隊,於10月24日晚乘英商怡和公司輪船,開往武漢戰地服務,黃興及宋教仁、劉揆一、陳果夫、馬伯援、朱家驊等化裝成醫師混於其間,徐宗漢扮作護士同行。張竹君所率紅十字救傷隊在漢口、漢陽設立臨時野戰醫院,張竹君本人率隊投入陽夏戰爭救護工作。

10月28日下午五時,黃興、宋教仁一行抵達武昌,黎元洪派蔣詡武等到江邊歡迎,接至閱馬場軍政府,受到黎元洪及軍政府人員的熱烈歡迎。革命黨人當然視黃興為救星,黎元洪值此戰況危急之秋,也急需黃興這樣的人物前來維持局面。至於武漢廣大軍民,此刻更有「千軍易得,一將難求」之概。

甚孚眾望的黃興抵漢後,不顧旅途勞頓,當夜即赴漢口視察陣地,軍政府為黃興特製大旗兩面,旗長一丈二尺,上書斗大「黃」字,「由領隊人手執前進,使沿途人人知道黃興到漢督戰」。黃興赴漢口視察,軍政府派吳兆麟、楊璽章、蔡濟民、徐達明四人隨行,以備諮詢。黃興見各部分區防禦情況尚佳,各部官兵見黃興來亦欣然色喜,軍心鼓舞。

10月29日,清軍抵漢口的有第二、四兩鎮,計一萬五千人;此外,第五、第二十鎮正在南下途中。是日拂曉,清軍以重炮向民軍防區轟擊,民軍自知火力不濟,常待清軍臨近,始出與之肉搏;清軍亦不敢冒進,一味利用大炮,摧毀民軍防禦工事,因而造成民軍重大傷亡。民軍決計縮短防線,集中力量於張美之巷、土坊、六渡橋、滿春茶園一帶。

▲黃興馬上奮戰

黃興於29日上午偕蔡濟民、查光佛、徐達明等渡江督戰,設臨時總司令部於滿春茶園,同盟會發起者之一、湖北蘄春人田桐(1879-1930)任總司令部秘書長,同盟會組建者之一、湖北潛江人李書城(1882-1969)任參謀長。

當時在漢口的民軍部隊計有:步隊第二協約二千人,分由標統胡效騫、劉炳福率領;第四協約一千人,由標統胡廷佐率領;第五協約二千餘人,由統領熊秉坤,統帶杜武庫、伍正林率領,第一協林翼支標約數百人。另有黃冠群馬隊一營,尚安邦炮隊一標,李占奎工程隊一營,方興、楊金龍的敢死隊若干名。黃興命楊璽章、蔡濟民等檢點兵力,總計得六千餘人。與清軍相比,處於明顯的劣勢。

29日,黃興集合各部官長講話後,即於晚九時發出作戰命令。當晚黃興徹夜不眠,籌畫反攻。黨人和廣大士兵,都摩拳擦掌,待命行動;多數舊軍官卻力主死守待援。

10月30日晨,黃興下令進攻,以第二協參謀徐國瑞率部為前衛,各部跟進。先頭部隊曾攻至歆生路一線。黃興時而身先士卒,時而斷後督陣,雖彈雨紛飛,若無事然。民軍官兵均說「名不虛傳」。是日進攻結果,曾予清軍重創,並奪回已失山炮數尊,繳獲子彈數百箱。惟上段一線進攻不利,影響下段不能繼進。

五、清軍縱火,民軍苦戰敗退漢口

10月31日,黃興設總司令部於漢口滿春茶園,以民軍總司令名義,在滿春茶園發佈命令,令「本軍今晚擬在原佔領陣地,以戰鬥隊形過夜」,交戰雙方保守原來陣地。黃興命令士兵「以戰鬥隊形徹夜」。

▲清軍火燒漢口

翌日,清軍繼續以大炮掃蕩前進,民軍官兵或升屋頂射擊,或匿室內放槍。清軍每前進一步都要付出極大代價。在街市巷戰中,民軍拼死抵抗,轉戰於一街一巷、一室一椽,兩三日內,無休無止,不食不眠,面目黧黑至不可辨認。清軍見民軍節節抵抗,難於長驅直入,竟決定炮擊民軍佔領的街局,造成漢口街市房屋起火,使民軍無法存身。

自11月1日起,清軍燒一段進一段,民軍退至玉帶門一帶,並陸續向漢水對面的漢陽撤退。此時,黃興尚戀戀不肯退出戰,軍政府恐其有失,特派多人會同黃興隨從,挾以渡江。黃興且行且回顧,歎息不已。

11月2日,清軍一面在漢口市區繼續縱火,一面從歆生路、劉家花園一帶炮擊漢陽兵工廠及武昌軍政府都督府,並揚言分攻漢陽、武昌。該日民軍全部退出漢口。至此,民軍的漢口之役,以失利退守武昌、漢陽告終。

馮國璋漢口縱火,不僅激起全國民眾的憤怒,連北方統率新軍的將領如二十鎮張紹曾、第三鎮協統盧永祥、第二混成協協統藍天蔚、第三十九協協統伍祥禎、第四十協協統潘矩楹等也聯名電請清廷懲辦馮國璋。各國駐漢口領事館因清軍縱火危及切身利益,也向清方致電抗議,並宣稱「現各國代表擬請鄂軍政府擔任漢口交涉全權」。清軍的漢口縱火雖然贏得了軍事上的成功,然而政治上、外交上卻身敗名裂。

(未完待續)