系列文章超連結:

---------------------------------

【上篇】 【下篇】

---------------------------------

文/何廣(辛亥革命武昌起義紀念館研究員)

三、眾流歸海

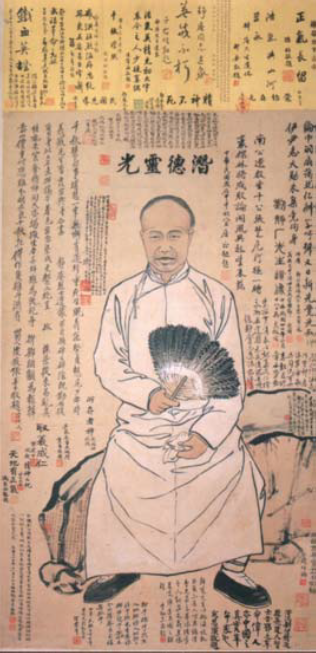

湖北的革命團體始於花園山聚談活動,革命的火種由此播下。聚談活動的中心人物是吳祿貞。吳祿貞,湖北雲夢人,早年入武備學堂,得到時任湖廣總督張之洞的青睞,1897年被選派到日本士官學校學習騎兵。在日本他加入了興中會,1900年受孫中山委派,回國與康梁保皇黨人合作,圖謀在長江一帶起事,不料事泄,吳祿貞隻身逃回日本,繼續學業。1902年春學成回國,張之洞委任為湖北新軍軍官教官。1903年春天,吳祿貞以武昌花園山李步青公寓為據點,廣泛聯絡同志,倡談革命;將《猛回頭》《警世鐘》《黃帝魂》等宣傳革命的刊物,易名為《富言》、《群學肄言》等名稱,大事翻印,散發到軍學界;還利用職務之便廣泛吸納同志投身新軍。一時間,花園山聚會聲名大噪,「學界往來者頗多,凡以後留學東西各國者,十之八九曾到是處」。花園山的活動引起湖北當局的注意,遂將聚談人員遣散派往海外留學。到1904年,花園山的基幹大都調離湖北,吳祿貞也調赴北京,花園山機關解體。

▲吳祿貞像

聚會最大的成果就是探索了一條正確的革命途徑,他們鑒於自立軍運動失敗的教訓,認識到「不能專靠會黨作主力」,「組織要嚴密」,「絕對從士兵、學生痛下功夫,而不與文武官吏為緣」。這就是後來革命黨人總結的「抬營主義」。

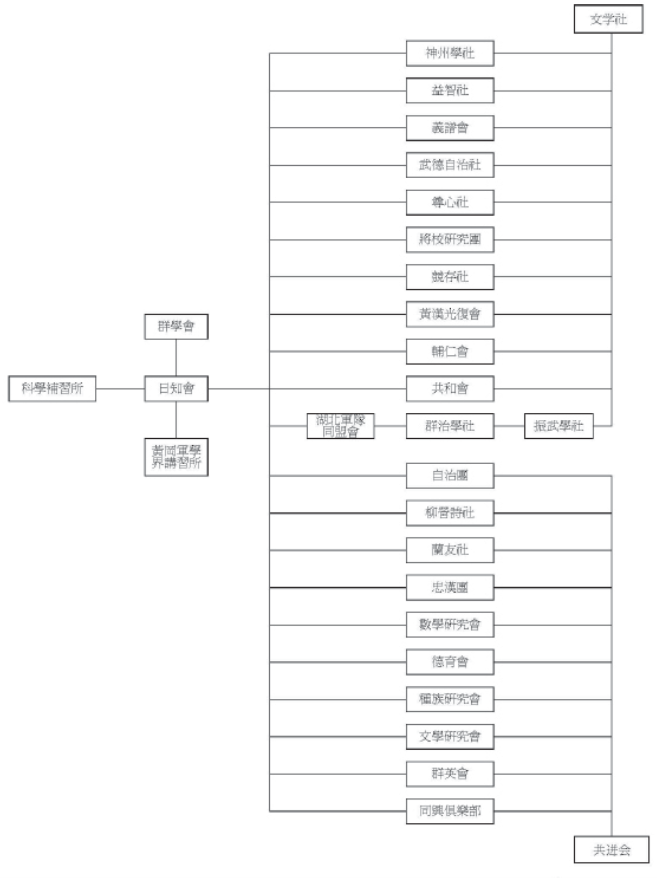

1904年7月,呂大森、張難先、曹亞伯、胡瑛、朱子龍、何自新、歐陽瑞驊等經過一段時間的醞釀,成立科學補習所,推舉呂大森為所長。科學補習所成立之際,在報紙上登廣告,稱「集合各省同志,取長補短,以期知識發達無不完全」為宗旨,表面看是一所文化補習學校,實際上會員以「革命排滿」四字為宗旨,宣傳革命,推薦有志青年入營當兵。

同年9月,科學補習所與湖南華興會合謀,準備于西太后70壽辰,湘鄂兩省官僚聚會慶祝之機,同時舉事。不料,10月24日長沙事泄,並牽連到武昌。幸好科學補習所事先得到通知,將名冊燒毀,武器轉移,當局無所獲。張之洞對此事未予深究,只下令封閉科學補習所,開除歐陽瑞驊、宋教仁學籍了事。

劉靜庵在科學補習所破壞後,決心重建革命機關。正好美國聖公會的圖書閱覽室需要管理人員,劉靜庵與會長胡蘭亭關係很好,於是主持這個名為「日知會」的閱覽室。劉靜庵主持該會,形式雖仍其舊,內容卻日見其新。1906年2月,同名革命團體日知會成立,劉靜庵被推為總幹事,辜天保、李亞東等為幹事,評議員有馮特民、陸費逵。

▲劉靜庵畫像

日知會的主要活動為宣傳革命。他們在黃岡設立秘密印刷機關鳩譯書社,由吳貢三、殷子衡主持其事,翻印和編輯反清書籍,如《德占遼東》、《黑龍江》、《破夢雷》、《作新民》、《訓兵談》、《孔孟心肝》,以及張純一編制的軍歌等等。印成後,「送至武昌高家巷聖公會內的日知會,再秘密分散於軍學兩界」。劉靜庵用教會的名義大量訂閱書報,《猛回頭》、《黃帝魂》、《湖北學生界》、《民報》等革命刊物也是架上之物。日知會還定期主講時事,編唱愛國歌曲,闡發民族大義,鼓吹救亡圖存。

日知會在軍中影響很大,會員新軍士兵熊十力倡議成立黃岡籍的學生和軍人同鄉會,以宣傳革命,會名曰「黃岡軍學界講習社」,因為影響過大,為張彪察覺,1906年5月將其解散。與日知會有關聯的革命小團體,還有梁耀漢組織的奉孫逸仙為「黨之共主」的群學社,他們開辦明新公學,培育青年。後來在李亞東的協調下,所有社員併入日知會。日知會還開辦江漢公學和東遊預備科,造就革命人才。

1906年,孫中山派法國武官歐幾羅到中國考察國內革命黨組織,日知會全程接待,歐幾羅在會上大發革命言論,劉靜庵也極力鼓吹法國革命,以為暗示。當局探知此事,礙於教會場所,不好下手。同年10月,湖南萍鄉、醴陵起義爆發,湖北預備響應,不料為郭堯階告密。1907年1月7日起,朱元成、胡瑛、梁鐘漢、劉靜庵、張難先、李亞東、季雨霖、吳貢三、殷之衡等九人先後被捕,這就是轟動一時的日知會「丙午之獄」。巡警道馮啟鈞貪功冒賞,誣陷劉靜庵為萍醴起事的會黨頭目劉家運,施加重刑。劉靜庵在獄中堅貞不屈,被譽為「鐵漢」,1911年8月瘐死獄中。日知會遭此打擊,會務停頓。

日知會被破壞,並沒有挫折黨人志氣,「立會結社,賡續不絕,浸淫漫衍,推而彌廣,其蒂愈固」。其後,湖北革命團體大大小小達20多個,多與日知會有關聯。劉靜庵在獄中,志行愈堅,聯絡難友胡瑛、李亞東等秘密組織中華鐵血軍,暗中與外間的革命團體通聲氣。呂大森在恩施將創辦的日知會分會改名為天錫會,聯絡會黨。日知會員孫武等人在漢口長清里設同興俱樂部,以向外運動為目標。安陸郡的陸軍士兵彭養光等依託鐘祥學社,設立安郡公益會,「一面營救日知會在獄黨人,一面與出亡者通聲氣」。宛思演在黃州設立明德學會,作為革命黨部,專門聯絡黃州籍學子,詹大悲、李翊東、何亞新、方覺慧等入盟,曾集會洪山寶塔討論革命進行方法。寓居武漢的外地商人劉少舫、黃小池、李鴻賓、李濤、鄧漢鼎等發起組成神州學社,主要是為外地來漢人士提供住所,後該團體併入文學社。

革命小團體以在軍中發展為最多。陸軍特別小學堂學生方孝純、李岳崧、鄭國棟、梅治逸、武丹書等聯絡商人張聘安,以黃土坡街集賢學社為機關,主張革命向外省推動和發展。陸軍特別小學堂學生組織自治團,以研究文學創作為名,規定每週每人作文一篇,集體評閱,藉以商討時事,交換意見。賀公俠任團長,成員有江炳靈、高尚志等。後來因人告密,說自治團有政治作用,於是賀及一部分團員逃走,會務停頓。第29標和第31標下級軍官和士兵王憲章、蔡濟民、張廷輔、吳醒漢、王文錦、謝元愷等人組成將校研究團,以上課形式,討論時政得失,暗中進行革命活動。黃申薌、林兆棟、戴鴻炳、覃秉鈞、曾楚藩等組辦種族研究會,並與居漢陽獄中的李亞東互通聲氣,成員有80多人。因趁長沙饑民搶米事件起事,未能成功。黃申薌出亡,會務停頓。42標士兵胡玉珍、邱文彬、張步瀛等發起組成益智社,以聯絡漢陽、夏口同志入會。32標士兵向海潛倡設群英會,人數108,效梁山好漢聚義。29標士兵杜武庫、謝超武等組合柳營詩社,取周亞夫軍細柳之意,並不作詩,一意聯絡同志。南湖炮隊中設立有士兵組織輔仁會。炮8標士兵取「軍人當忠於漢族,不應為滿清效死」之義,組成忠漢團,陳國楨為團長。41標士兵杜邦俊、張融等組織的義譜社。胡祖舜、趙士龍二人發起成立蘭友社。清陸軍部武昌陸軍第三中學孫毅、劉文島、許崇灝等人組織競存社,以聯絡武昌革命團體。武昌陸軍第三中學還有黃漢光復黨組織,宗旨為光復黃帝子孫地位和漢族固有河山。成員有兩湖、廣西、雲貴、甘肅六省入校學生。聶豫發起成立尊心會,並任會長,聯絡軍界楊選青、吳超、黃大有、陳人傑、龔俠初等,學界熊品三、冉劍虹等,商界羅鑫堂等人。鄭江灝、謝石欽等發起德育會,以「修私德以完人格,重公德以結團體」。董天人、李嶽崧等發起武德自治社,提倡發揚武德,以自治代替官治。為統一革命力量,蔡濟民依託29標成立各革命團體的軍隊同盟。營中原日知會會員、自治團、柳營詩社、振武社、文學社、共進會成員,悉歸於29標軍隊同盟統一調度。蔡濟民、高尚志分任29標正副代表。

與以上小團體不同的是,湖北軍隊同盟會、群治學社和振武學社之間有一條前後相續的清晰脈絡。1908年7月,新軍41標士兵任重遠與軍中同志黃申薌、郭撫宸、楊王鵬、鐘畸等,在武昌洪山羅公祠成立軍隊同盟會。後任重遠謀刺湖廣總督陳夔龍事泄,走避四川,會務停頓。1908年安徽太湖秋操時,41標同志另組革命團體群治學社,機關設在軍中,群治學社社章十餘條,表面上看,不出「求學範圍」,實際上以「反清救國」相號召。並嚴明紀律,只在41標中一意聯絡,對外謝絕接洽。社員多達600人。同時,詹大悲創辦《商務日報》,與群治學社往來密切,報社中劉復基、蔣翊武等因而入社。1910年,長沙發生搶米風潮,激進社員黃申薌等密謀起事,事情敗露,學社停止活動。1910年中秋,原群治學社成員成立振武學社,以「聯絡軍界同胞」相號召,推楊玉鵬為社長,李抱良(六如)任文書兼庶務。同時在各標營設代表,原群治學社社員未及參與的,仍承認為振武學社社員。

值得一提的是,李作棟聯絡兩湖師範學堂理化專修科同學饒漢秘、李欽、費榘、何世昌等設立數學研究會,本以聯絡學界研究學術為主,由於革命形勢的變化,通過李作棟的作用,變成了革命機關。主要收集財政經濟的材料,調查湖北財政狀況,為建立新政權作預備。首義後,根據研究會的意見,軍政府派學生軍保衛藩庫,使其免於破壞。

此外,尚有江陵人胡鄂公於北方組織的共和會,辛亥前在荊州、武昌設支部,團結志士。賀公俠、丁景良組文學研究社,湯壽煊、曾省三、梁維亞、黃元吉等組自新研究文學會。

到農曆辛亥年,湖北的革命團體多而散,整合革命力量已經勢在必行。

共進會成立於東京,會務在各省進行。湖北共進會的活動,主要是以孫武為中心展開的。孫武,夏口(今漢口)人,原名孫葆仁,字堯卿。早年是日知會成員,後去日本,入大森軍事學校,學習製造炸彈。1909年夏回國,隨身攜帶回共進會文件、印信等物品。11月11日,約集同興俱樂部成員,加入共進會。為便於鼓動人心,孫葆仁歸國之際,改名孫武,還以遙仙為字,許多不明真相者誤認為他便是孫文弟弟,以此他結交了不少志在革命的同志。1910年春,黃申薌聞名拜訪加入共進會,因為他是大冶、黃石一帶會黨頭目,這就打開了共進會聯絡會黨的門戶。鄧玉麟早年入地方巡防營,後來投新軍,歷練多年,諳熟軍隊事務,也前來入會。京山大戶劉家二兄弟劉英、劉鐵自日本回來,以接納會黨出名,他們均加入了共進會。1910年8月,長沙爆發饑民搶米風潮,共進會統馭的會黨,不聽號令,自行其事,結果失敗。孫武遠颺廣西,湖北共進會黨務暫時停頓。

,湖北漢口人。湖北共進會會長.png)

▲孫武(1879—1939),湖北漢口人。湖北共進會會長。

次年風聲過去,孫武回鄂,共進會會長劉公也從日本回國。共進會開始重整會務,恢復了秘密據點,轉變工作重點,將目光投向新軍。為運動新軍,共進會在靠近湖北新軍左、右旗營房和陸軍測繪學堂的黃土坡開設同興酒樓,以鄧玉麟為經理,效仿水滸朱貴賣酒的故事,聯絡軍學界人士。店鋪開張不到一個月,軍中人士往來頻繁,鄧玉麟暗中宣傳,不少士兵加入了共進會。

共進會的組織十分嚴密。共進會規定「只以一人運動五人為限,再由五人中之一人,又去運動五人,不准第六人知道」;各標營之間,只有直的隸屬,沒有橫的聯繫。「共進會名稱僅代表知道,普通會員不知道;對外面同志,只有個人往來,禁泄機關內容;專以各營下士為限,不運動長官以及有職人員。」並規定「如有違犯,處以死刑」。

正是這些規定,保證了革命組織不至於輕易暴露,為日後武昌起義的成功打下了堅實的基礎,也給外界造成一種錯覺,以為武昌起義成之於猝然。共進會會員地域性比較強,多數會員是鄂籍人士。分佈比較廣泛,遍及各個階層。會黨以黃申薌、劉英聯繫的為多,在校學生經牟鴻勳、查光佛、李作棟介紹入會亦復不少,而軍人以其組織嚴密,日漸成為會眾中堅。

當時與共進會相伯仲的還有一個革命組織文學社。文學社的源流較長,遠溯可追科學補習所,從直接的承續性上看,乃是「發源群治,過渡振武,成功文學。」振武學社停頓兩個月後,各標營革命黨人要求恢復革命組織。1910年年末,蔣翊武、詹大悲、劉復基等會商于武昌閱馬廠集賢酒館,提議成立文學社。詹大悲起草簡章,聲明文學社是「聯合同志研究文學」,並沒有揭櫫反滿革命的旗號,實際上,社內是以「推翻清朝專制,反對康梁的保皇政策,擁護孫文的革命主張」為宗旨的。這種不公開揭示宗旨的做法,體現了文學社不競聲華的務實作風。

,湖南澧縣人。文學社社長.png)

▲蔣翊武(1885—1913),湖南澧縣人。文學社社長。

文學社真正的成立大會,是以新軍新年團拜的名義,在武昌奧略樓召開的,時間在1911年1月30日(農曆辛亥年新年)。會議推選蔣翊武為文學社社長,詹大悲為文書部長,蔡大輔、王守愚為文書員,劉復基為評議長,鄒毓琳為會計兼庶務,胡瑛在獄中也與聞其事。文學社社長蔣翊武,字伯夔,湖南澧縣人,早年在湖南開展革命活動,被開除學籍。

1909年,與劉復基來武漢入營當兵,先後加入群治學社、振武學社。因為蔣翊武入營較遲,辦事縝密不露鋒芒,眾情悅服,被推舉暗中主持振武社務,並轉任文學社社長。後又推舉王憲章為副社長。文學社在武昌小朝街85號設立總機關。文學社專力在軍中發展會員。會費由士兵在每月餉項中捐輸,入社金一元,以後按月繳納月薪十分之一。會費雖少,但較為穩定。

在組織的嚴密性上,文學社不遜於共進會。鑒於此前歷次團體被破獲的教訓,文學社恪守吸收成員,不得介紹官佐的原則,文學社對於「所謂官胚子的正副目(即什長、伍長)和學兵(即陸軍特別小學學堂兵),除原已參加革命的,對其餘的是很慎重的」。因為會長等領導人以湖南人為多,所以文學社成員主要是湘籍士兵。文學社社務壯大,還有詹大悲等創辦的《大江報》的功勞,因為該報常為士兵代言,所以文學社在軍中的組織工作發展迅速,很快就由新軍左旗的第41標和42標發展到右旗的第29標、第30標與馬、炮、工各標營隊了。各革命小團體經過整合,在辛亥前夕,大部分歸併到齊頭並進的文學社和共進會名下。

由於雙方後來都專力於軍隊,難免抵牾。兩團體各自為政,甚至互爭雄長,十分不利於湖北革命的發展。兩團體中的一些有識之士認為,兩團體宗旨相同,目標一致,雙方聯合既有基礎,也有必要,開始力促合作。文學社方面劉複基,共進會方面陳孝芬、鄧玉麟,積極做雙方的疏通解釋工作。經過多次磋商,1911年9月14日,雙方代表在武昌雄楚樓10號劉公的寓所召開聯合會議,一致認為湖北革命是文學社和共進會兩團體的事,要「大家都以武昌革命黨人的身份,與滿清拼個你死我活」,文學社、共進會名稱一律暫時擱置不用。9月24日,文學社、共進會主要負責人及各標營代表秘密集會武昌三道街胭脂巷11號胡祖舜寓所,通過了起義組織機構及領導人:劉公任總理,蔣翊武任軍事總指揮,孫武任參謀長。會議還約定農曆八月十五(陽曆10月6日)與湖南方面同時發動起義。

至此,由花園山聚談播撒的星星火種,經科學補習所、日知會,直至文學社、湖北共進會薪火傳遞,已成一股能量巨大的反清烈火,只等待一根起義的導火索了。

湖北革命團體組織演變表

四、風暴前夜

1911年是一個多事之年。這一年集中發生的幾件大事,在民眾心中產生了巨大的震盪波,也直接搖動了清政府統治的根基。

1905年日俄戰爭,日本戰勝了沙俄,被輿論視為是立憲戰勝了專制,朝野上下一時興起立憲的呼聲。11月清政府派載澤等五大臣出洋考察各國憲政,回國後的報告中稱,立憲可以使「皇位永固」、「外患漸輕」、「內亂可弭」,慈禧太后認為可行,就下了預備仿行憲政詔書,頒佈《欽定憲法大綱》,各省設立諮議局,中央設立資政院,作為預備立憲的機構。但預備立憲期為9年,各省諮議局的立憲派人士認為時間太長,希望縮短立憲期限。

1910年起在江蘇省諮議局議長張謇等人牽頭下,數次進京請願,要求縮短立憲期限,速開國會。由於請願活動聲勢浩大,清政府俯順輿情,將9年縮短為5年,於宣統五年即1913年召開國會。

1911年5月8日,清廷發佈上諭,裁撤軍機處,改設內閣,任命慶親王奕劻為內閣總理大臣。13個內閣成員中,滿族9人,皇族占7人,他們分別控制著總理、民政、財政、海軍、司法、農工商、理藩等重要職位。軍政大權集中在皇族貴族手中,「名為立憲,實則為專制」,全國輿論大嘩。立憲派原本與革命派是有距離的,他們希望能在立憲活動中以和平方式分享政治權力、經濟利益,不但不反朝廷,還有抵消革命影響的功用,但「皇族內閣」的出臺,使其願望徹底落空,隱然成為革命的同路人。

一波未平,一波又起。皇族內閣成立的第二天,清政府出臺了鐵路國有政策,宣佈「所有宣統三年以前,各省分設公司集股商辦之乾路,延誤已久,應即由國家收回,趕緊興築」,「從前批准乾路各案,一律取銷」。由於商民財力不足,此前集資修路進行得並不順利,現由國家收回加快興築,並無不妥。只是國家也無此款,必然要借外債修路。而此前政府借外債,往往會出賣國家利益,故此在情感上就為民眾厭憎;加之對於商民已募集的資金如何處置,也為各界關心。

湖北紳商勸股不多,加之諮議局議長湯化龍等人的努力,利益受損不大,反應相對不太激烈。而四川商民認股較多,加上巨額本金被鐵路公司在上海橡皮股票風潮中投機虧空,政府並無適當處置辦法,因此激起四川商民的激烈反抗,他們在全省掀起抗糧抗捐、罷市罷課的群眾鬥爭,9月7日,四川總督趙爾豐誘捕了發起四川保路運動的諮議局蒲殿俊、羅綸、張瀾等多人,並開槍打死打傷數十名在總督署門前要求釋放被捕諸人的請願群眾,製造了「成都血案」。四川一時紛

起保路同志軍,圍攻成都。

清政府命督辦粵漢川漢鐵路大臣端方,自湖北帶兵入川彈壓風潮。清廷忙於平定「川亂」,一時間全國上下人心擾攘,這為湖北發動起義造成了良機。

1911年4月,同盟會在廣州發動了三二九黃花崗起義,雖以失敗告終,但振奮了全國人心。當年7月,譚人鳳、宋教仁、陳其美等在上海成立同盟會總部總會,使革命重心在黃花崗起義失敗後,實現了向長江流域的戰略轉移。

湖北革命黨人在磋商兩團體聯合期間,曾推居正、楊玉如二人赴滬,向上海同盟會中部總會報告湖北起義準備情況,請黃興、宋教仁或譚人鳳來鄂主持大計。當時黃興在香港,得函後非常興奮,一面電告孫中山在美國籌款接濟,一面給中部總會回復贊同在武漢發難,並欣然賦詩一首,其中兩句為「能爭漢上為先著,此復神州第一功」,民國後黃興常喜親書此詩致贈好友。

辛亥年動盪不寧,清政府顧此失彼,武昌起義在組織上、軍事上已做好了充分準備,只等一聲起義的信號即可發動。

9月24日,駐紮南湖的炮八標發生一起突發事件。炮八標三營左隊的革命黨人孟華臣、趙楚屏等人給離營的幾位戰友置酒餞行,不免吆五喝六,高聲喧嘩,為隊官禁阻,士兵不服,雙方起了爭執。上報到值班營長處,值班營長不問情由,即令杖責酗酒者。孟華臣、趙楚屏等見狀,拖槍拽炮,準備大幹一場,由於附和者不多,準備不及,未能舉事。

同時第八鎮統制張彪得知炮隊士兵鬧事,命令馬隊就近彈壓。孟華臣跑到城裏向孫武、劉復基等報告了情況,請求立即發難。起義領導人分析倉促發難,難以成功;而總督瑞澂膽小怕事,怕朝廷問責,必不會深究,遂堅持原定的計畫。瑞澂果然只將帶頭鬧事的幾個開除軍籍了事,沒有大事追查。

這時,武昌城內流傳「八月十五殺韃子」,革命黨人要在中秋節起事的傳聞,湖北當局加強了城內的戒備,取消了當年各部隊中秋節的放假,士兵不准外出,所有子彈一律收繳存庫,營內士兵過節有肴無酒,以免酒後滋事。但起義並沒有按預定時間發動,是因為湖南焦達峰來函,告以湖南方面準備不足,建議展期十日,這樣起義日期就定於10月16日,鄂、湘兩省同時發難。

湖北革命黨人的起義準備工作在積極進行。10月9日,孫武在漢口俄租界寶善里14號共進會秘密據點配置炸彈,由於搗藥用力過猛,炸藥發生燃燒,孫武面部被燒傷,當即被同志包住頭面送往醫院;機關裏濃煙滾滾,革命同志趕緊銷毀起義旗幟、文告等。而鄰里高呼「救火救火」,俄國巡捕迅速趕到現場,搜查房間,發現革命黨人的旗幟、文告、印章等等,斷定這是革命黨人的秘密據點。隨後拘捕了幾個人,經過訊問,得之革命黨人即將起義的消息。湖廣總督瑞澂聞訊,立即派出軍警,偵緝革命黨人。

根據情報,湖北當局的軍警很快包圍了武昌小朝街85號起義總指揮部。此時指揮部也得到寶善裏炸彈案的消息,正在部署立即起義的事宜。蔣翊武、劉複基、彭楚藩等未及撤退,即被捕獲。由於蔣翊武腦後還留有長辮子,身穿長袍,狀如老學究,軍警放鬆了警惕,得以以中途脫逃。交通員楊洪勝在當夜扮作小販往工程營運送炸彈,被軍警抓獲。

10月10日淩晨,彭楚藩、劉復基、楊洪勝依次被提審,三人慷慨陳詞、堅貞不屈,就義于湖廣總督署東轅門前,史稱「彭劉楊三烈士」。

三烈士的遇害,成為起義的信號。革命黨人再不舉義,等待他們的就是死亡,終於在1911年10月10日晚八點,紫陽湖畔的工程八營裏傳出了一聲槍響,武昌起義爆發了。

(全文完)