系列文章超連結:

---------------------------------

【上篇】 【下篇】

---------------------------------

文/何廣(辛亥革命武昌起義紀念館研究員)

一、不言革命的大革命家

武漢為長江、漢水分割為武昌、漢口、漢陽三鎮,地處腹地,綰帶南北,水陸兩便,自古就是華中重鎮。

鴉片戰爭後的19世紀末,帝國主義國家掀起瓜分中國的狂潮。素有「九省通衢」之稱的武漢也未能逃過列強的魔爪。自1861年英國在漢口建立租界始,德、俄、法、日等國相繼在今天漢口江漢關至黃浦有「九省通衢」之稱的武漢也未能逃過列強的魔爪。自1861年英國在漢口建立租界始,德、俄、法、日等國相繼在今天漢口江漢關至黃浦路一帶建立租界。列強以租界為據點,對湖北進行政治、經濟、文化侵略與滲透。面對內憂外患,統治階級內部不乏一些有識之士,亟謀挽救良策。湖廣總督張之洞就是其中一位。

▲武漢形勢圖

張之洞(1837—1909),字香濤,河北南皮人。早年中進士,入翰林院,在京為官多年,為清流要角。後來輾轉出任山西巡撫、兩廣總督,權膺封疆,在湖廣總督任上,任職時間最長,自1889年起至1907年入京止,除中途短暫數月任兩江總督外,治理湖北長達18年。他是推動湖北走向近代化的重要人物,在湖北推行了聳動中外視聽的「湖北新政」。其主要舉措為三方面:

一是開工廠。他以創辦漢陽鐵廠為中心,開始了興辦近代企業的系列活動。因為煉鋼所需,他創辦了大冶鐵礦、大冶王三石煤礦、江夏馬鞍山煤礦。有了鋼鐵,他在漢陽就近創辦槍炮廠,並配套有無煙火藥廠、轉爐煉鋼廠等。此外,他還創辦了織布、紡紗、繅絲、製麻四局,以及磚瓦廠、水泥廠、製釘廠等民用企業。為開闢財源,開辦造幣廠。除官辦企業外,他還鼓勵民間資本創辦企業,如公用事業漢口既濟水電公司也在其扶持下興建起來⋯⋯任內竟然在湖北形成了一個自相挹注的輕重工業配套的工業體系。其中漢陽鐵廠發展成為亞洲最大的鋼鐵聯合企業之一,以至外國人驚歎:「漢陽鐵廠之崛起于中國,大有振衣千仞、一覽眾山之勢。中國醒矣。」漢陽兵工廠經逐步建設,成為全國最大的兵工企業,所出產的「漢陽造」步槍成為中國陸軍使用半個世紀的主要武器。

▲湖廣總督張之洞寫字

二是練新軍。甲午戰敗,張之洞深受刺激,認為軍力不強是致敗之因,所以開始在湖北編練一支有別於清八旗乃至湘軍、淮軍的「新」軍。新軍按德國方式進行編練,除在訓練、武器裝備、服裝上有新特點外,張之洞還大力提倡讀書人當兵,投筆從戎在當時竟成為時尚。當然,這也與清政府廢除科舉制,讀書人失去出路有關。經張之洞的一番努力,部隊的軍事素質和文化素質有了可靠的保證,湖北新軍和當時袁世凱編練的北洋軍被稱為是南北最有戰鬥力的部隊。到張之洞離任時,他給湖北留下了兩支部隊:第八鎮(師)和第二十一混成協(旅),張彪、黎元洪分任統制、統領。兵員共計約1萬5千人。由於許多士兵是讀書人,這就為革命思想日後在部隊中傳播埋下了伏筆。

▲湖廣總督瑞澂(ㄔㄥˊ)與湖北新軍將軍官合影

三是興教育。張之洞被時人稱為「當今第一通曉學務之人」。他主持制定癸卯學制,推動廢除科舉考試。在湖廣總督任上,改書院、設學堂、倡遊學,多管齊下,使湖北既有以研習儒家經籍為主的舊式書院,也有覆蓋普通教育、軍事教育、實業教育、師範教育等層面的各類新式學校。正如胡適所言:「當張之洞在湖北時,武昌成為國內的一個文化中心;文武新舊的學術,此間皆有學校。」湖北學堂裏聲名最著者,乃是以兩湖書院為基石,經文高等學堂發展而成的兩湖總師範學堂,俗稱「湖堂」,招收學生員額1200名,也稱「千師範」。此外,張之洞還積極派遣留學生遠涉重洋赴日本、西歐求學。其中尤其以派赴日本為多。在日本的中國留學生中湖北籍人數位居第一。後來的辛亥革命領袖黃興、吳祿貞等都是張之洞派到海外的留學生。

張之洞在湖北、武漢的種種興作,為後來的武昌起義成功客觀上

準備了條件,張繼煦對此評論說:

「辛亥革命曷為成功于武昌乎?論者以武昌地處上游,控扼九省,地處形勝,故一舉而全國回應,斯固然矣。抑知武漢所以成為重鎮,實公(張之洞)二十年締造之力也。其時工廠林立,江漢殷賑,一隅之地,足以聳動中外之視聽。有官錢局、鑄幣廠,控制全省之金融,則起事不虞軍用之缺乏。有槍炮廠可供戰事之源源供給。成立新軍,多富於知識思維,能瞭解革命之旨趣。而領導革命者,又多素所培植之學生也。精神上、物質上皆比較彼時他省為優。以是之故,能成大功。雖為公所不及料,而事機湊泊,種豆得瓜。」

1912年4月,孫中山應黎元洪之邀到達武漢,登臨紀念張之洞的奧略樓時,不無調侃地說:「以南皮造成楚材,顛覆滿祚,可謂為不言革命之大革命家。」當然,這只是一句笑謔之言。張之洞死後諡封為文襄,本就不是革命黨。在對待革命問題上他毫不含糊,「武裝勤王」的自立軍運動尚且毫不手軟,殺掉了唐才常、傅慈祥;「圖謀不軌」的日知會案自然更不留情了。張之洞種下「湖北新政」的豆子,收穫的卻是「武昌起義」的西瓜,這一點確實是這位「不言革命之大革命家」所始料不及的。

二、風自海上來

儘管有了張之洞湖北新政造就的經濟、軍事基礎,但沒有革命的指導思想,武昌起義是不可能發生。反滿革命思想傳播最重要的一條路徑,就是從海外傳到海內。

由於張之洞的鼓勵和推動,湖北青年學子留學國外一時掀起熱潮,其中尤其以留學日本為盛。身在外國,確實給這些年少氣盛的學生型塑其思想提供了許多的可能。走出國門後,學子的眼界大開,中西對比,使他們常懷亡國滅種之憂,部分學生積極學習「競爭之術」,以圖報效國家。

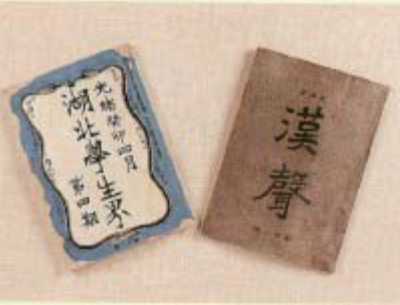

▲革命刊物──《漢聲》、《湖北學生界》

「愛國必自愛鄉始」。湖北留學生有組織的活動源於湖北同鄉會的組建。1903年春,湖北同鄉會成立于東京,聯合留學生和國內學生,共盡「輸入文明,匡扶宗國之責任」。《湖北學生界》是湖北同鄉會機關刊物,自創刊後,辦刊思想逐漸由改良變為革命。自第六期起,改名《漢聲》,則在廣告中鮮明地亮出民族革命旗幟,公然宣稱要與滿清政府「喋血苦戰」,「以光復祖國而振大漢之天聲」。刊物在日本東京出版,但通過在武漢、上海設發行處,留學生回國秘密攜帶等管道,在內地軍學界秘密流傳。

湖北留日學生最有聲勢的表現是在1903年的拒俄運動。由於沙俄拒不按約撤兵東北,激起中國人民的強烈憤慨和反抗。4月27日,上海千餘群眾在張園集會,抗議俄國侵略,拉開拒俄運動的序幕。4月29日,500多名留日學生在東京神田區錦輝館集會,鈕永建、湖北留學生王璟芳、李書城等紛紛上臺演講,聲討俄國的侵略行徑,並決定放棄拍電報、說空話的做法,實際行動起來,在留學生中成立拒俄義勇隊,準備赴東北抗俄。5月3日,義勇隊編隊,改名為學生軍,以拒俄為目的,「代表國民公憤」,「擔荷主戰責任」。成城軍校士官生藍天蔚(字秀豪,湖北黃陂人)被推戴為學生軍隊長,立即組織學生軍開始操練。後受日方干涉,學生軍更名為軍國民教育會,以「養成尚武精神,實行愛國主義」為宗旨,在留學生中發展會員,入會會員多達200多人。同時為籌措經費,聯絡同志,教育會還派出「運動員」回國活動。黃興為運動員之一,曾受派回國,在兩湖師範學堂發表演說,並散發《革命軍》、《猛回頭》等書。由於清政府不敢開罪列強,遂公然壓制學生的愛國熱情,1903年7月5日,日本東京的軍國民教育會改變方針,以「實行民族主義」的宗旨代替原定的「實行愛國主義」宗旨,將拒俄愛國團體改組為反清革命團體,其活動也逐漸轉向秘密,範圍由海外轉向內地,方式也由言論轉向行動。誠然,宗旨更改嚇跑一些忠於政府的學生,但剩下的多是比較堅定的激進分子。在他們的帶動下,部分新式學生開始走上了武裝反清的革命道路,他們的思想實現了從「愛國」到「革命」的轉變。

▲國父與歐洲留學生合影

孫中山在海外從事革命多年,海外的湖北留學生漸漸歸於孫中山的民族民主革命旗幟下,參與了孫中山組建中國同盟會的活動。在歐洲,湖北留學生為孫中山募集路費,先後在比利時、德國、法國三次集會會晤孫中山,籌組同盟會歐洲支部。賀之才、朱和中、魏宸組、胡秉柯等成為早期會員,當時東京同盟會本部尚未成立。1905年7月,中國同盟會在東京成立,通過了孫中山提出的「驅除韃虜,恢復中華,創立民國,平均地權」的革命綱領,推舉孫中山為總理。參加籌備會議的湖北籍會員有曹亞伯、時功玖、蔣作賓、余誠等一二十人,是出席人數最多的省份之一,其中曹亞伯、田桐被推舉為同盟會的評議部議員。據張難先《湖北革命知之錄》統計,乙巳丙午年間,加入同盟會的湖北籍人士有106名。

編按,乙巳丙午年間(1905~1906)鄂籍同盟會員名錄,如附檔:

![]() 【醞釀風潮】乙巳丙午年間(1905~1906)鄂籍同盟會員名錄.xlsx

【醞釀風潮】乙巳丙午年間(1905~1906)鄂籍同盟會員名錄.xlsx

湖北革命黨人在「民族、民權、民生」三民主義學說下,與內地互通聲氣,或回國直接投身革命活動,或在海外鼓呼策應。同盟會成立後,孫中山曾派時功玖、張昉、陳鎮藩等為湖北分會會長,但他們都沒有回省。麻城人余誠認為在國外別國首都空談革命,不切實際,需要回國開展活動,遂毛遂自薦於孫中山,孫中山委任他為會長,回國活動。他即依託內地革命團體日知會,宣傳三民主義,發展會員。

1907年9月,一部分同盟會員,如湖北的劉公、居正、孫武,湖南的焦達峰;四川的張伯祥、喻培倫等;以及貴州、雲南、安徽、浙江、廣東、廣西、江西等省會員,在東京發起成立共進會,作為同盟會的分支機搆,以同盟會總理為總理,以同盟會宗旨為宗旨,只是將「驅除韃虜,恢復中華,建立民國,平均地權」誓詞最後一句改為「平均人權」。他們採用同盟會的辦法,在各省設分會,以會黨立香堂的形式招收會眾。各省起義後,分會負責人就是所在省的都督。湖北分會負責人是孫武,湖南分會為焦達峰。成立共進會是同盟會內部關於革命進行緩急之爭的產物。共進會認為東京同盟會緩不濟急,必須聯合內地會黨,即刻起事。本著急進的主張,共進會會員紛紛回國開展革命活動。

孫中山領導的同盟會,整合了革命力量,制定了革命綱領,為各省的武裝反清鬥爭指引了方向。其三民主義民族民主革命綱領,也經由留學生帶回內地,成為辛亥革命的指導思想。

(下篇續)