系列文章超連結:

--------------------------------------------------------------------------------

【篇一】 【篇二】 【篇三】 【篇四】 【篇五】

--------------------------------------------------------------------------------

文/邵百昌(參與辛亥武昌首義之元老)

編者按:本篇為 【武昌首義】 武昌首義之前因後果及其作戰經過 之五。

第十二節 清軍設防堅固縝密

革命發動初期,張彪祇知新軍叛變,不明詳情,雖偵騎四出,仍無所獲,因當時官場習慣,敷衍應付,而部屬對於長官,以「報喜而不報憂」「瞞上不瞞下」為原則,迨瑞澂詢及敵情,祇含糊其詞答謂:「革命黨作亂僅數百人,不足為患。」在革命軍發動第一次攻擊時,南北兩路,均受小挫,張即誇大其詞,迭報喜信;第二次攻擊開始,張曾往保安門視察,回報略謂:「新軍戰力甚弱,屢戰屢敗,已告示招降矣。」午夜後,火光照亮督署仍虛報「民間失慎著失」,迨砲彈命中督署,瑞澂時在簽押房(辦公室)由陳得龍、鐵忠陪侍左右,聞爆炸聲,即驚惶失措,無何,彈如飛蝗,此起彼落,爆炸聲響,不絕於耳,復聞房屋倒塌,傷患呻吟,人聲鼎沸,秩序大亂,適一野砲砲彈命中大堂,聲震屋瓦,瑞澂坐不安席,即起立謂陳、鐵二人曰:「此地不可久停,何處安全可避?」陳答以「兵艦最為安全。」於是偕陳、鐵等率領教練營一排,啟後院側門倉皇出走,途經吳家巷、文昌門,搭乘早已昇火待發之小輪,逕駛停泊江心之楚豫兵艦,時約午夜一時許。張彪見瑞澂先逃,表面仍極鎮靜,陰與輜重第八營管帶蕭安國等親信密商脫身之計,決定由該營備船派兵,護送寓居平湖門內眷屬先行,迨事接近王府口時,仍著平時服飾,由大都司巷司令部,經吳家巷、花堤街至輜腦重營略停,隨帶該營全體官兵,分乘小輪,逕駛漢口劉家廟,時約在八月十九日上午三時半左右。時瑞、張先後均逃,群龍無首,在革命軍攻督署時,營隊主官心知敗局已定,無可挽回,但為求生本能,不得不繼續掙扎,苟延殘喘,士兵險象環生,在長官監督指揮下,祇得繼續抵抗,官兵狡黜者,亦有乘機離隊,設法藏匿者,故圍攻督署時間短暫,即告光復。

張彪在作戰初期,即已決定將督署積極建設,成為核心陣地,作為最後決戰戰場,如出戰不勝,則堅守待援,其設想周密,實屬上策。乃令教練營及重機槍連留署守護,並建築工事,因督署西南兩面,緊倚城壕,自成天險,祇須修繕城牆,增築工事,並疏浚外壕,擴展河床幅度,敵軍勢難偷渡;西北隅舍宇接比,巷道曲狹,為易守難攻地區,祇須構築側防工事,形成交錯網狀,敵人即無法接近;東北方面,道路較為寬闊,兵力容易展開,設防比較困難,但第八鎮司令部駐紮督署後院對街儘可聯合設防,不使敵軍進入巷內,為慎重計,更在巷口西北,配置重機關槍兩挺,佐以必要步隊,協同守護,形成堅強據點,阻止敵軍南下,接近督署:惟督署東側,係交通孔道,為敵軍東來必經之地,亦係攻擊督署唯一捷徑,自應集中主力,加強戒備,除在長街道路兩側,構築掩體,密佈側防力外,並於督署圍牆上多開槍孔,與對街工事,構成嚴密交叉火網,更在東轅門外,築成堅固掩體,配置機槍主力,以防敵軍突擊衝入,署內各地,亦步步設防,準備逐次抵抗,並控制必要兵力,靈活使用,應付意外事故。

第十四節 雙方死傷及俘虜之估計

據張難先所著「湖北革命知之錄」載:「武昌首義遇害陣亡烈士錄」中,僅列「彭楚藩、劉賁澂、楊宏勝、周榮發、王世龍、紀鴻鈞、趙道興、宋厚德、張斗熙、李自新、杜芳、余守本等十三人」,復謂:「查武昌首義之夕,軍隊在清吏手中者,尚有十餘營之多,劇戰一夜,陣亡者僅十三人,誰能信之,不過當時事起倉卒,各自為戰,無編制作稽考耳。」曾記衛生隊長陳雨蒼云:「是晚余隨工程營出發,組織衛生隊,設醫院三所,療治受傷同志,派擔架除收搶各街道遺屍,運往通湘門外梅家山掩埋,紫陽橋一處即有尸身數百具」。由陳氏之言觀之,紫陽橋一處即有數百,督署劇戰一夜,傷亡豈在少數,特鄭重言之,以哀悼無名英雄。」

據李廉方所編「辛亥武昌首義紀」載有「革命開始進攻,王府口、保安門兩路,皆遭敵掩襲,未能前進。第二次進攻時,各標營皆出動,初期張鵬程受挫王府口,伍正林敗於恤孤巷。其後第一路(北路)猛攻大都司巷稍北被阻,工程營二壯士死之,惟佚其名。(據熊秉坤起義談載二壯士名馮荃愷、楊訓民。)再近則督署左側,遭嚴重射擊,迨抵東轅門鏖戰,第四一標頗有死傷,經激烈戰鬥而後克之。如此經過,當時前線全面情事,非各路參戰者所盡知。後方但聞砲聲隆隆,見火光熊熊,不數時而督署攻下,事後鮮有人歷述其全面戰況,故局外人不知其詳,竟有謂武昌光復,實由倖致,豈其然乎?至十九夕革命軍陣亡者,僅知之錄載有王世龍、紀鴻鈞等十餘人,革命真史則謂:「革命軍死傷共二十餘人,督署守兵死四十餘人,旗兵共死五百餘人,俘虜三百餘人。」

李書祇引述「知之錄」與「革命真史」死傷概略數字,對於所列概數,是否正確合理,難下斷語,或因資料缺乏,無法作出定論,但就其所撰作戰經過,有時亦敘述革命軍死傷數字,有時祇寫戰況,雖不談及傷亡,亦可推知其概數,如加以統計,則所得數字,與知之錄及革命真史,大相逕庭。例如知之錄所寫「首義遇害陣亡烈士名錄共十三人,除彭楚藩、劉堯澂(復基)、楊宏勝係被瑞澂所害,周榮發、鄒玉溪為黎元洪手刃外,由於作戰陣亡者僅王世龍、紀鴻鈞、趙道興、李自新、宋厚德、張斗熙、杜芳、余守本八人而已」;革命真史則謂:「革命軍死傷共二十餘人。」如就辛亥武昌首義記述所述戰鬥經過分析,即保留估計,亦在100人至120人左右,至於革命真史所列:「督署守兵死四十人」,查革命軍多死於機槍,而滿清部隊則多死於砲彈,其死傷數字當較革命軍為眾,尤以督署守兵為然,革命真史又云:「旗兵共死五百餘人,受俘者三百餘人」,則甚近似。

▲戰死的民軍

第四章 - 結論

辛亥武昌首義,一戰成功,光復武漢,各省爭先響應,推翻滿清政府,建立中華民國,其主張之正大,秩序之嚴整,士氣之旺盛,聲勢之喧赫,不僅使滿清政府,張皇失措,退位議和,一籌莫展,並且震撼國際,博得舉世同情,實為我國近代史中一件轟轟烈烈之大事!

▲守衛鄂軍都督府之學生軍英姿

惟以與事諸公,有因戎馬倥傯,沙場赴敵者;有以政務殷繫,且無暇晷者;亦有位卑職微,年事較輕,雖有意記述,以未窺全貌,所知僅一麟半爪,不敢冒昧著筆者;而當時軍政府,由於環境複雜,百端待理,竟亦不遑顧及,未能及時搜集並編纂公正翔實資料,作為一爾後修史之依據;迨北洋軍閥南下主政,因思想迥異,立場不同,更無人過問,至堪惋惜!嗣北伐剿匪,干戈擾攘,迄無寧日,其後日軍入寇,鄂境淪陷,所存革命資料,散失殆盡。是項書報筆記,個人雖略有收藏,當武漢緊急時,西運入川,不幸在途中被敵機炸燬,片紙無存,言念及此,不禁黯然!

民國35年,萬耀煌(武樵)先生主持鄂政,組成「辛亥武昌首義同志會」,曾分函敦促同志,各就所知,撰寫一文,原擬彙訂成冊,作為參考資料,後亦因故未能藏事。

民國49年雙十節,湖北同鄉在臺北集會慶祝,復在紀念辛亥武昌首義同志會中,議決成立「編篡委員會」,著手整編武昌首義史實,公推張知本(懷九)先生召集,開會再三研討,終以茲事體大,而搜集史料,亦因屢經大劫,徵求不易,僅增印前湖北通志館副館長李廉方先生所編「辛亥武昌首義記」1000冊分贈同志,作為研究參考資料,以寢其事。

筆者曾反覆閱覽該書,並涉獵有關文件多種,認為李編首義記,因作者身歷其境,敘事比較正確,復以職司通志編纂,搜集資料便利,且持論公允,文筆流暢,洵屬參考善本!惟李君乃一書生,對於軍學,多有隔膜,既不瞭解軍隊編制、指揮系統、作戰部署,以及天候、地形、交通等,對作戰之影響;即駐紮武昌新舊軍之兵力,各部隊政治立場,革命軍與效忠滿清部隊參戰人員之數字,均未提及,其應有之圖表,亦付缺如,故所敘述作戰經過,模糊不清,真相莫辨,不足作為修史之依據;其他有關文稿中,多憑想像臆斷,有謂「瑞澂、張彪聞風而逃者。」有謂「革命軍起義,僅三、五百人者。」李書所載,雖較接近事實,僅謂「瑞、張擁有軍警5000人......革命軍如止於三、五百人,無從分佈而突破其防線。」但革命軍究有若干?迄無確實數字;各書記載,既紛歧不賞,使修史者莫衷一是,祇得簡略敘述。而讀史者則以為辛亥武昌首義成功,推翻滿清政府,締造中華民國,其意義之重大,史無前例,理應詳載革命經過,縷列英勇事一巔,善盡修史者之天職,籍以表揚中華民族無上之光榮!

其所以記述簡略,詞句含混者,或誤為辛亥武昌首義,乃因緣時會,僥倖成功,其革命經過,殊無足述?詎知當時新軍起事,艱險備嘗,誠如同志蔡濟民所云:「革命黨人名冊已被搜去,各處捕人甚急,總是一死,不如今夜起事,死中求生。」其處境之險惡,壓力之強大,不言可喻;倘非新軍同志咸具冒險犯難之精神,抱定不成功便成仁之決心,則辛亥武昌首義之舉,當無發動可能。

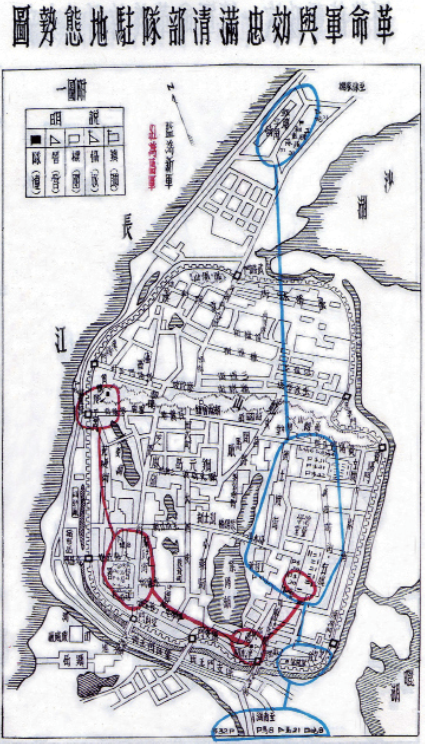

且最初參加戰鬥者,雙方各四千餘人,而實際作戰到底者,兩方各在三千人左右,而革命軍擁有全部火砲,滿營中配附重機關槍六挺,可謂旗鼓相當,勢均力敵,故戰事進行,相當激烈,每爭奪一要地,必須短兵相接,衝鋒肉搏,始能判別勝負,革命軍其所以一戰成功,光復全城,要以在奮勇直前,瑞、張貪生怕死,先後棄職逃亡,為其主要關鍵;而新軍方面,多係知識,胸懷救國大志,自接受國父革命思想之薰陶後,深知國勢阽危,非推倒滿清腐敗政府,不足以圖存,於是奮不顧身,前仆後繼,經過徹夜激戰,類多可歌可泣壯烈之事蹟,惜當時缺乏詳實記載,埋沒不少無名英雄,又如李書所載:「或謂革命軍死傷共二十餘人。」完全出之臆測,毫無事實根據,不足置信。作者現雖無法一一列舉先烈姓氏,但可依據各地戰鬥實況及衛生隊掩埋屍體之不完全統計,略計革命軍戰死者約七、八十人,受傷者以加倍計算,死傷人數當在兩百人以上。復根據新舊軍編制,出防與留守人數,各部隊政治立場及實際參戰兵員,列舉確實數字,作成附表多種;以作參考;更將武昌形勢,軍隊駐地,部署情形及作戰經過,繪製略圖多幀,使讀者一目瞭然,易於了解,以期增進研究之興趣。

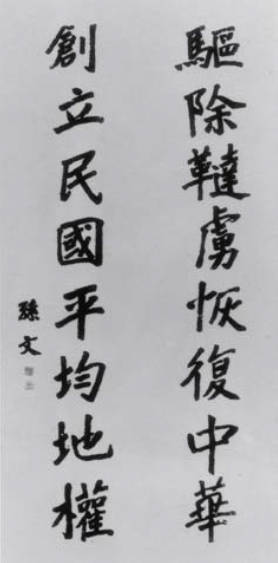

▲孫中山手書同盟會誓詞

湖北革命運動之興起,係接受國父思想所形成,而思想之傳播,端賴東西洋留學生輾轉介紹,李書雖略有述及,惜未能分析其源流,強調其系統,讀者有謂湖北新軍革命,與中國同盟會無甚關連者,本文特闢一章,詳述湖北革命與國父及同盟會之關係,闡明革命源流,以正視聽;且該書僅述及日本留學生參加革命之概況,對於歐洲留學生革命事蹟,則隻字未提,查歐洲鄂籍留學生,在革命初期,即親聆國父訓誨,接受革命洗禮,曾三次捐款,協助國父在歐進行外交活動,不僅使歐洲各國,明瞭我國革命之宗旨,亦且獲得法國之同情與支持,爾後國父與黨人在亞洲法屬各地,得到許多便利,武昌首義成功後,漢口領事團能承認革命政府為交戰團體,則以革命軍主張正大,紀律嚴明為主要原因。

而英、德、俄、瞭解革命宗旨,法國從中幹旋,亦不無助力;且鄂藉在歐學生,曾組織歐洲同盟會,長期擔負國際宣傳,亦有利革命事業,抵因遠隔重洋,消息隔絕,對於湖北革命運動,其影響不如日本留學生之大,但於革命事業,亦有相當貢獻,此項事實,亦特別補述。

此外張之洞主持鄂政,前後達十八年之久,勵行新政,造福人民,厥功至偉,就中尤以廣興學堂,選派留學生,以培植人才;興辦實業,改善經濟,以裕地方財富;精練新軍,製造軍火,以充實國防諸端,不僅影響國計民生,且在有意無意中,作育後進,開發民智,培養愛國情緒,使青年自願接受國父思想,形成革命澎濟思潮;而庫藏之充實,械彈之儲備,物資之豐富,新軍之精良,在在與「辛亥武昌首義」成功,具有密切重大關係,張公雖非革命份子,但其所作所為,莫不有利革命,李書亦未能提及,專條敘述,以崇其功而誌其德。

▲漢陽兵工廠全景

中央研究院近代史研究所沈雲龍教授等,因曾訪問會談,涉及範圍廣泛,對於辛亥武昌首義經過,雖亦略有敘述,究嫌簡略,雙方同意重作有系統之研討,不得不事先從事準備;故明知辛亥武昌首義資料缺乏,依據無從,一經著手,即感困難重重,旋以民國誕生之史實,關係我國近代史極大,確有充實整理之必要,爰不揣冒昧,遑計工拙,以「辛亥武昌首義之因果及作戰經過」為題,參考有關書籍,配合個人所知與淺見,勉力寫出,藉作拋磚引玉之嘗試,期以微末貢獻,聊供修史者參考,惟百昌當時年未及冠,所知有限,實感力不從心,且事逾半世紀,雖躬親經歷,略有見聞,亦泰半忘卻,或記憶模糊,遺誤在所難免,敬請不吝指正,裨益史實,至為盼禱!

附表第一

湖北軍隊指揮系統表

湖北總督衙門:

★湖北提督衙門:

●陸軍第八鎮司令部:

▲步隊第十五協:

◆步隊第廿九標(轄第一、二、三營,營轄左、右、前、後四隊,隊轄三排,排轄三棚)

◆步隊第卅標(同上)

▲步隊第十六協:

◆步隊第卅一標(同上)

◆步隊第卅二標(同上)

▲馬隊第八標:轄第一、二、三營,營轄前、左、右、後四隊,隊轄三排,排轄三棚

▲砲隊第八標:轄第一、二、三營,營轄左、中、右三隊,隊轄三排,排轄三棚

▲工程第八營:同步隊營編制

▲輜重第八營:轄前、左、右、後四隊,隊轄二排,排轄三棚

▲憲兵第八營:同步隊營編制

●陸軍第二十一混成協司令部:

▲步隊第四十一標(同第八鎮步標編制)

▲步隊第四十二標(同上)

▲馬隊第廿一營(同第八鎮馬隊營編制)

▲砲隊第廿一營(同第八鎮砲隊營編制)

▲工程第廿一隊(同第八鎮工程隊編制)

▲輜重第廿一隊(同第八鎮輜重隊編制)

●督署衛隊:

▲機關槍隊(原係督署衛隊,配重機關槍六挺,後改稱機關槍隊,編制同新軍步隊)

▲消防隊(由警察消防隊撥編,附救火車二輛,編制同新軍步隊)

▲馬隊(由馬隊第八標撥編,編制同新軍馬隊)

●巡房兵統領衙門:

▲第一路(轄前、左、右、後四隊,對轄三排,排轄三棚,每路官兵500人與舊編制同)(常駐督署任警衛)

▲第二路(原駐黃州,首義前一日奉調武昌增援,編制同上)

▲第三路(駐襄陽,未參加辛亥首義戰役,編制同上)

▲第四路(駐宜昌,餘同上)

▲第五路(駐德安,餘同上)

●水師統領衙門:

▲第一路(因駐地水流狀況,配附船隻大小不同,編制亦不一致,約在250至450人之間,平均每路以360人計算,未參加辛亥武昌首義戰役,該路駐漢陽)

▲第二路(駐黃州,餘同上)

▲第三路(駐宜昌,餘同上)

▲第四路(駐襄陽,餘同上)

▲第五路(駐安陸,餘同上)

●督練公所:

▲教練營(係作研究訓練示範之用,編制與新軍步隊營同)

●巡警道衙門:

▲武昌城郊警察1500人,保安警察300人,共官警1800人)

●陸軍測繪學堂:

▲學生80人

附記:

一、在鄂中央直轄軍事機構學堂及海軍艦艇由湖北總督監督指揮。

二、湖北新軍計一鎮(師)、一混成協(旅),共有官兵匠伕16104人。

三、湖北舊軍包括督署衛隊、巡防兵、水師教練營及警察共有7210人。

四、湖北軍警憲兵共23314人,出防10921人。

五、留駐武昌12393人,留駐武昌軍隊參戰者8609人,另陸軍測繪學生80人,參加革命戰鬥共8689人,未參加者3184人,內有長官率領保持中立部隊1502人。

六、參戰者革命軍4295人,效忠滿清者4994人

▲革命軍與效忠滿清部隊駐地態勢圖

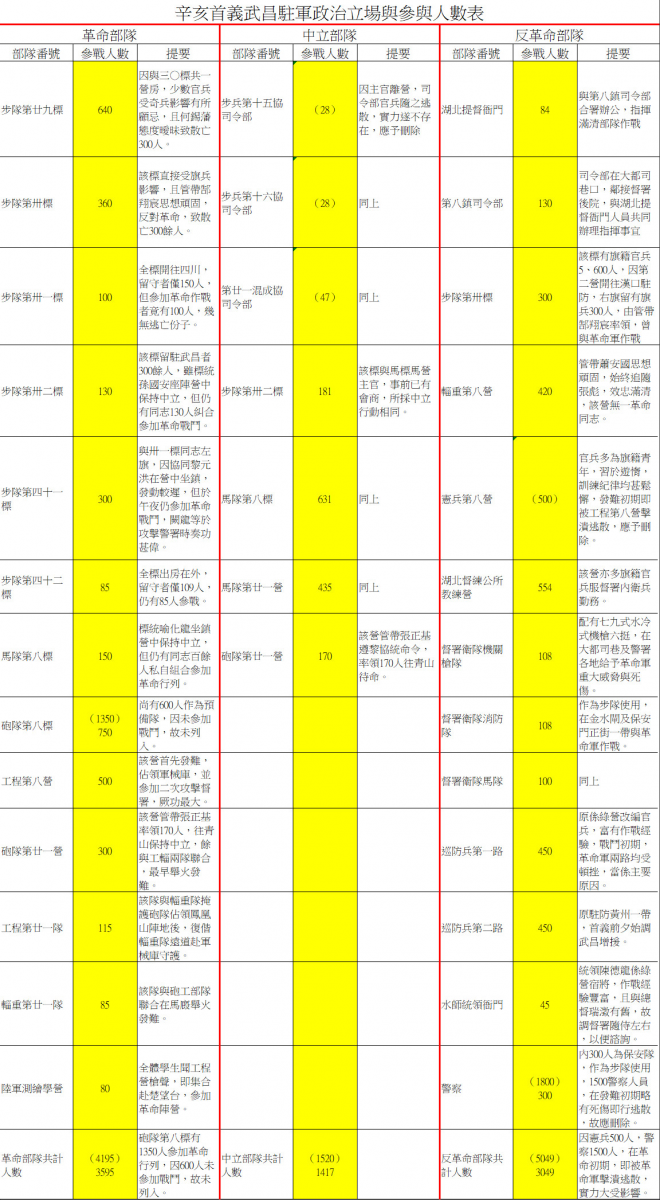

附表第二

編按,上表如檔案:

![]() 【武昌首義】附表第二 辛亥首義武昌駐軍政治立場與參與人數表.xlsx

【武昌首義】附表第二 辛亥首義武昌駐軍政治立場與參與人數表.xlsx

附記:

一、新軍中有同志四、五千人,約為半數,留駐武昌,以士兵為最大多數,下級軍官僅2~3%,無中上級軍官,一旦發難,原有指揮系統與組織不復存在,新的一時無法組成,當極混亂,凡怯懦及有家小顧慮者,即乘機走散。

二、所有砲隊,除170人保持中立外,餘均參加革命行列,滿清部隊雖有機槍六挺,給革命軍相當損害,但無火砲作戰,為其失敗原因之一。

三、表列革命軍與滿清部隊參戰人數,凡用括弧之數字,為參加革命行列,而未實行作戰部隊,亦包括在內,凡不用括弧者,係始終參戰人數,革命軍三五九五人,中立部隊1417人,滿清部隊3049人。

四、中立部隊1417人,係由各部隊標統管帶主官所控制,如瑞澂、張彪設法聯絡,當易就範,則雙方形式將大為改觀。

(全文完)