系列文章超連結:

--------------------------------------------------------------------------------

【篇一】 【篇二】 【篇三】 【篇四】 【篇五】

--------------------------------------------------------------------------------

文/邵百昌(參與辛亥武昌首義之元老)

編者按:本篇為 【武昌首義】 武昌首義之前因後果及其作戰經過 之二。

第二章 - 清軍部隊狀況

第一節 指揮系統

湖北新舊水陸部隊,均受湖廣總督節制,境內所有中央直轄之軍事機構、學堂及海軍艦艇,亦授予指揮監督之權,並在湖廣總督之下,設湖北提督,綜理其事,其提督職務,派由新軍第八鎮總制張彪兼任,全省新舊部隊受其指揮者,計有新編軍第八鎮、第二一混成及督練公所,綠營改編之巡防兵、水師、督署衛隊及警察。其指揮系統,如附表第一所列。

第二節 部隊番號主官姓名、編制人數及駐地

光緒三一年,練兵處為整頓全國陸軍,就綠營原有部隊官兵,挑選年少體壯,粗識文字者,仿照德、日陸軍編制,計畫改編新軍20個鎮,旋以分配困難,在20個鎮中,指定數鎮,改編為混成協,視各省對國防需要程度,予以適當分佈,湖北形勢重要,定為一鎮、一混成協,指定使用陸軍第八鎮及第二一混成協番號,因第二一混成協,係第一一鎮所改編,所屬步隊兩標番號,即改為第四一及第四二,馬、砲、工、輜特種部隊,遺漏未改,仍沿用第一一番號如馬隊第一一營、輜重第一一隊。本文為使讀者易於明瞭,均改用第二一番號,如砲兵第二一營、工程第二一隊,以免混淆不清,發生疑問。

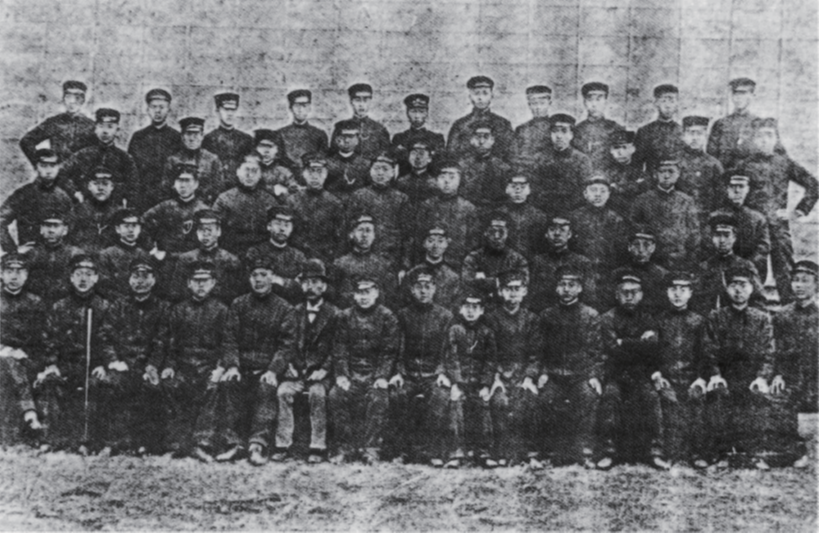

▲留學日本士官學校的部分中國學生合影

根據光緒三一年頒布新軍編制,每鎮計官佐748員,目兵10436名,匠伕1328名,共計官兵匠伕12512人;每混成協官兵匠伕4867名,是一鎮、一混成協,總共16942人,旋以編制龐大,所需經費過鉅,乃將編制人數酌減,依據宣統二年清史稿職官志載:「湖北新軍官兵匠伕總額,核定為16104人。」較光緒三一年所頒編制,計減少838人。查該兩項規定,編制相同,僅將平時不甚需要人員及預備兵額剔除,以減少開支,戰時仍可增列。本文所列人數,均以宣統二年修正規定為準,湖北新軍共計官兵匠伕16104人。

湖北綠營改編新軍後,尚有剩餘官兵,為維護地方治安,復編併為巡防兵、水師、警察、督署衛隊及新設督練公所之教練營,茲分述如次:湖北提督衙門,計官兵84人,因張彪兼任,其衙門設在第八鎮司令部內;巡防兵統領衙門,規定駐在武昌,下轄五路,分駐武漢、黃州、襄陽、宜昌、德安五地,每路仍照綠營編制為500人,共計官兵2550人;水師統領衙門,規定常駐漢陽,下轄五路,分駐漢陽、黃州、宜昌、襄陽、安陸五地,其編制人數,係依據船隻種類與數量而定,湖北境內,有長江、漢水、小河、湖沼各種水流,使用船隻大小不一,故其編制亦略有差異,其每路兵力,約在300至500人之間,為便於統計,平均360人為一路計算,共有官兵1850人,督練公所本部,官兵46人,係編練新軍後成立,其任務為監督訓練新舊各軍,下設教練營,作為研究、教育、示範之用,但該營成立未久,即撥歸督署,服內勤兵勤務,該營官兵548人,連同公所本部,共有官兵594人。督署衞隊,規定僅有官兵132人,因中央頒給發七米厘九(按:7.9mm)水冷式重機關槍六挺,即配該隊使用,稱機關槍隊;另由警察中撥132人,配附消防車二輛,平時除受救火訓練外,並給予陸軍步隊教育,因官兵均係綠營撥編,富有戰鬥經驗,作為步隊使用,當無若何困難;更由馬隊第八標,撥人馬各108,編為馬隊,平時擔任警衛巡查,戰時擔任偵察與傳達任務或作步隊使用。以上三隊,均屬督署衛隊,共有官兵372人。

▲湖廣總督瑞澂

武昌城郊警察,編制原甚狹小,因綠營改編後,尚有剩餘,故將武昌警察增至2000人,除以300人,作為保安隊,撥123人,作督署消防隊外,尚有官警1568人,服行警察勤務。

以上舊軍,包括提督衙門、巡防兵、水師、教練營、督署衛隊及警察,按照編制,共有官佐兵警7210人。

綜計上述各項,湖北新軍第八鎮,11420人,第二一混成協,4684人,新軍共計16104人,舊軍共5342人,警察1868人,湖北軍警憲兵總共23314人。另有陸軍測繪學生80人,臨時自動參加革命戰鬥,亦應列入戰鬥序列中。

第三節 出防與留駐及參戰兵力

甲:新軍

宣統三年因鐵路國有案,川人反對最烈,清室派鐵路大臣端方赴川查辦,並令湖北新軍第八鎮所轄步隊第三一標及第三二標第一營隨行,復為維持兩湖地方安寧,調派第一五協所轄步隊駐襄鄖,馬隊第八標第二營駐襄陽,第一六協步隊第三二標第二營與第二一混第四一標第一營駐宜昌,步隊第四一標第二營駐岳州,並以步隊第三○標第二營與步隊第四二標第二營駐漢口大智門、居仁門一帶,步隊第四二標第一營駐漢陽兵工廠,步隊第四二標第三營駐京漢鐵路武勝關以南地區,總計新軍出防者,計7587人,除馬隊一營,官兵435人外,其餘7152人,均為步兵部隊,湖北新軍部隊共有六標,計10296人,調離武昌者,竟達73%強,影響革命實力至鉅。

▲武昌新軍砲隊合影

新軍留駐武昌者,按照編制計算,有第八鎮司令部130人,第一五、一六兩協司令部共56人,步隊第二九標1168人,步隊第三○標1168人,步隊第三一標150人,步隊第三二標311人,馬隊第八標889人,砲隊第八標1501人,工程第八營548人,輜重第八營449人,憲兵第八營548人,以上第八鎮共4688人;第二一混成協司令47人,步隊第四一標408人,第四二標109人,馬隊第二一營435人,砲隊第二一營524人,工程第二一隊138人,輜重第二一隊108人,以上第二一混成協共1599人;新軍留駐武昌者總共8517人。

就中參加反革命陣線,效忠者滿清者1458人,另有保持中立,未參加革命戰鬥者1520人,是故新軍留駐武昌而參加革命陣線者,應有5637人。其中缺額、差、病約529人,在發難初期,各標、營、隊、主官,因未參加革命,太半離營避匿,原有組織解體,官兵自由行動,而各部官佐士兵,不明真相,亦跟隨主官逃亡者約有404人,更有膽小畏怯,或顧念眷屬,乘機散去者,估計約有589人總共減少1522人,參加戰鬥者,僅4115人;復因砲隊第八標留有600人,作為預備隊,始終未加入戰鬥,而陸軍測繪學生80人,臨時加入革命行列參戰,故實際作戰人數應為3595人。

乙、舊軍(包括警察)

湖北巡防統領衙門,規定駐紮武漢,因當時防務需要,移駐襄陽,下轄五路,第一路常駐武昌督署附近,擔任警衛勤務,因知黨人發難在即,令調原駐黃州之第二路星夜開赴省垣,均受湖北提督直接節制,按照編制共有官兵1000人;第三、四、五路,仍駐襄陽、宜昌、德安,由統領劉韜玉就近指揮,未參加辛亥武昌首義戰役,共計官兵1550人。

水師統領衙門,規定駐紮漢陽,因統領陳得龍與總督瑞澂有舊,且富戰鬥經驗,緣調至督署,侍從左右,參與機要,其指揮機構,亦隨移武昌;因海軍楚豫、楚同、江元、江亨等多艘,奉命調駐武漢江面,協助滿清部隊與革命軍作戰,水上兵力大為增強,水師船隻,無大用處,均留原地防守,未參加首義戰鬥,僅水師統領衙門,移官50人,隨統領陳得龍在武昌參加作戰。

督練公所所轄教練營,因總辦鐵忠與瑞澂有姻婭關係,成立不久,即調督署擔任內衞,故亦列入舊軍欄內,按照編制,所本部官兵46人,教練營548人,除缺額差假外,實際參戰者為508人。督署衛隊,按照編制,機關槍隊132人,消防隊132人,馬隊108人,共373人,除缺額差假外,實際作戰者為316人。

▲新軍訓練情形

武昌城郊警察經整頓擴充後,共有2000人,其中300人,編為保安隊,在首義前夕,撥由督署直接指揮,充作步隊使用;並撥消防人員132人,組成督署消防隊,除缺額差假外,有108人,參加作戰,其餘1568人,仍擔任警察勤務,在革命發動時,崗警略有傷亡,各地官警,聞風逃散,嗣後迄未參加戰鬥,故警察人數,雖多達2000人,始終參加作戰者,僅保安隊300人,消防隊108人,共僅408人。上述舊軍(包括警察)留駐武昌者,3860人,參加作戰者,3599人,未參加戰鬥之261人,係缺額差假,均效忠滿清。

第四節 留駐武昌部隊之政治立場

(參照附表第二)

甲、參加革命部隊

除陸軍測繪學生80人外,均係新軍,計有步隊第二九標64人、步隊第三○標360人、步隊第三一標100人、步隊第三二標130人、步隊第四一標300人、步隊第四二標85人、馬隊第八標150人、砲隊第八標1350人、(內600作為預備隊,始終未參加戰鬥)砲隊第二一營300人、工程第八營500人、工程第二一隊115人、輜重第二一隊85人,加入革命行列者計4195人,始終參加作戰者共3595人,詳情如附表第四所列。就中步隊共僅1615人,兵力較弱,砲隊則有1650人,工程亦有615人,化工部隊幾全部參加,貢獻甚大,輜重部隊,因輜重第八營全營官兵效忠滿清,僅第二一混成協輜重隊85人參加革命戰鬥。

乙、效忠滿清部隊

舊軍全部效忠滿清,計有湖北提督衛門84人、督練公所及所屬教練營554人,督署衛隊有機關槍隊108人、消防隊108人、馬隊100人、巡防兵第一、二兩路共900人、水師統領衙門45人、警察1800人,共3699人。加以新軍中反革命而效忠滿清者,亦有第八鎮司令部130人、步隊第三○標旗籍官兵300人、輜重第八營420人、憲兵第八營500人共1350人,總計竟達5049人之眾,幸憲兵第八營500人,不堪一擊,即潰逃無蹤,警察1500人,不戰散亡,故實際參加作戰者僅3049人,較之革命軍人數,尚少五百餘人,詳情如附表第四所列。惟配有重機關槍六挺,火力強大,適於防禦巷戰,使革命軍蒙受相當威脅與損害,但因無一火砲參加,係其致命打擊。

丙、中立部隊

新軍第二一混成協司令部47人、第一五協司令部28人、第一六協司令部28人、步隊第三二標181人、馬隊第八標631人、馬隊第二一營435人、砲隊第二一營170人,共1520人,就中三協司令部共103人,因主官離營,官兵隨之散亡,應予剔除,故附表列為1417人。上述中立部隊,其主官坐鎮營中,保存實力,既不甘心效忠滿清,亦無勇氣參加革命,觀望風色,隨機應變,當係毫無定見之投機分子,倘瑞澂、張彪頭腦清醒,稍具應變才能,儘可曉以利害,動以情感,不難使之屈服聽命。當時兩軍情勢,可謂旗鼓相當,勢均力敵,倘效忠滿清部隊,一旦增加精良生力軍千餘人,則形勢當大為改觀,瑞、張計不出此,只知電京請援,以圖塞責,復不待決戰,即相繼逃亡,武昌辛亥革命一戰成功,雖係革命同志萬眾一心,勇往直前,抱救國之宏願,具必勝之信心,有以致之,而瑞、張之怯懦無知,要亦戰事急轉直下迅易解決之主因也。

第三章 - 戰鬥經過

第一節 當時天候

辛亥(宣統三年公曆1911年)八月十九日,上午陰,溫度在攝氏20度左右;午後,雲層較低,轉趨陰暗,時降陣雨,吹三至四級西風,溫度緩慢下降;入夜,烏雲密佈,能見度甚小,迨至午夜11時許,風向由西轉為東北,風力亦稍加強,溫度降至18度,但雲層昇高,能見度逐漸增大;拂曉後,天氣放睛,旭日東升,陽光普照,此時革命軍已佔領偽督署,並先後光復武昌全城,革命軍旗,在光天化日之下,飄揚於黃鶴樓後方之奧略樓上矣。

▲新黃鶴樓後方之奧略樓

第二節 各軍駐地態勢

茲將「參加革命新軍」、「效忠滿清部隊」及「保持中立者」三方面駐地形勢,分述如次:

(一)參加革命新軍部隊:

城之北郊塘角愷字營,駐有新軍第廿一混成協砲隊營與工程及輜重第二一隊;向南至蛇山南麓賓陽門正街之左旗,內駐新軍第八鎮步隊第一六協司令部及所屬步隊第三一標,與第廿一混成協司令部及所屬步隊第四一標與步隊第四二標之學兵;再南至中和門正街之右旗,駐有新軍第八鎮步隊第一五協司令部與所屬步隊第二九標及步隊三○標,陸軍特別小學堂,陸軍測繪學堂在其北,工程第八營在其西,軍械庫在其南,形成最大軍事集團,故左旗、右旗及鄰近軍事機構,統稱為「城內營區」;再南至中和門外十餘里南湖地區,原建有武建營房,駐有步隊第三二標,為訓練特種部隊,在南湖大校場附近,選擇地勢平坦,交通便利地段,按照編制建築新式營房,駐紮有馬隊第八標、馬隊第二一營、砲隊第八標。以上新軍各部隊駐地,由北向南,洽成一直線,西向攻擊督署,無論兵力集中與部隊展開,均極便利;惟第三○標旗兵約三、四百人,駐在右旗房,離軍械庫僅一里許,另有憲兵第八營,官兵全係旗籍,駐在津水閘,亦鄰近楚望臺,給予軍械庫極大威脅,對右旗工程營發動革命;亦有妨害,必須儘先設法消滅,以利爾後作戰。

(二)效忠滿清政府部隊:

主力集中督署左近,署內駐有督署衛隊所屬之機關槍隊、消防隊與馬隊,在鄰近民房內,尚有水師統領衙門、巡防兵第一路與巡防兵第二路及督練公所所屬教練營各部:在督署後院對面大都司巷口,駐有湖北提督衙門及新軍第八鎮司令部;在署北約二里平湖門外,駐有新軍輜重第八營,在督署東南約三里許之津水閘,駐有憲兵第八營,洽成一弧形。

(三)中立部隊:

分駐城郊南北,一為步隊第三二標、馬隊第八標、馬隊第二一營、駐中和門外南湖地區,雖由砲隊第八標發砲促使響應,因主官坐鎮營中,未能公開發動。一為第二一混成協砲隊營,該營駐在武勝門外愷字營,當該營同志發動革命時,管帶張正基率親信官兵170人,攜帶山砲八門,撤至武昌城北約三十里青山一帶,保持中立。查南湖、青山兩地,遠離戰地,且各部隊主官意在自保,以觀動靜,初無積極企圖,如瑞、張不能使其歸隊,則對革命戰鬥,似無直接影響。

第三節 敵情判斷

(一)敵軍戰法之研判

督署為軍事政治中心,亦即革命軍攻擊唯一目標,瑞澂係滿族紈袴子弟養尊處優,畏怯無能,且不諳軍事,一旦戰起,指揮責任,勢必委由張彪負責,並將親信部隊,留置左右,以資防護。張彪雖出身行伍,但以旗牌(軍閥時期之副官)起家,善伺人意,且不學無術,自乏卓越定見,對於作戰策略,必仰承瑞澂意旨,以作決定。當新軍同志發動革命初期,局勢混亂,況不明,祇知新軍叛變,聲勢浩大,已呈恐懼心理,而效忠滿清部隊,除輜重營外,多係巡防雜兵,臨時湊合而成,且新軍砲隊,全部參加革命行列,戰力顯屬劣勢,就主官素質與兵力比較而論,敵軍決不敢採取攻勢,故其作戰方式,必為「內線防禦」。

(二)敵軍兵力分佈之研判:

效忠滿清部隊,可能始終參加戰鬥者,約可編成步隊六個營,共計官兵3059人,就中以輜重第八營較為精銳,按照常理推測,儘可派負重任,惟因該營駐防平湖門外,為督署與漢口交通孔道,亦即補給主要路線,且瑞、張怯懦無能,在未戰之前,已作逃亡打算,此線必須保持安全,以作退路,故判斷仍以該營主力,駐守原地防護,以一部分佈文昌門及督署迆北長街以西地帶,維持督署北部及沿江一帶之安全。

因中和門至保安門之線,為革命軍進出督署之捷徑,敵軍可能以一營至兩營兵力,佈防保安門至津水閘之線。

另以一營防守王府口街至水陸街一帶,因紫陽橋係東西交通隘路,可能另派一部,進至小朝街烈士祠之線,控制橋樑作為前進陣地,以阻革命軍西進。

為確保督署之安全,在其四週構築工事,利用地形地物,多設側防火力,築成核心堡壘,此項任務,亦極重要,判斷敵軍使用親信之教練營,配屬機關槍隊為主力,而以保安門,王府口兩路退守兵力為輔,集中全力,一舉而擊退革命軍,取得最後勝利;如革命軍兵力過強,無法取勝,則死守核心陣地,以待後援。

查漢口至武勝關一帶駐防部隊,均係新軍,革命同志甚多,除第四二標第一營駐漢陽,第二營駐漢口市居仁門,第三營駐京漢鐵路南段花園至武勝關,均有反正準備,惟第三○標第二營,駐漢口市大智門,該營有旗籍官兵百餘人,屆時當可設法消滅,似不足為患。

第四節 革命軍作戰部署

根據上述敵情判斷,決定作戰部署,乃由臨時總司令蔣翊武署名於八月十八日下午5時時,頒發作戰命令如次:

命令八月十八日下午五時發於小胡街八五號機關部

一、本軍於今夜十二時舉義,推倒滿清政府,復興漢族,驅逐滿人。

二、本軍宜嚴守紀律,不得擾害同胞及外人。

三、凡步、馬、砲、工、輜等軍,聞中和門外砲聲,即由原駐地依左列命令進攻:

甲、工程第八營以佔領楚望台軍械庫為目的。

乙、第二九標第二營,由保安門向偽督署進攻,第一營前隊出中和門迎接砲隊,左隊防守中和門,右隊防守通湘門後隊助工程第八營佔領楚望台。(第三營出防不列)。

丙、第三○標撲滅旗兵後,即向各要地分兵駐守。

丁、第三一標留守兵,分駐各城門防守。

戊、第四一標第三營,進攻偽藩署及保守官錢,善後,電報各局。

己、第三二標留守兵由保安門進城,援助第二九標第二營進攻偽督署。

庚、馬隊第八標第一營進城後,分配各處搜索,第二營向各城門外搜索,以40里為限。

辛、塘角輜重第二一隊於本夜十二時,在駐地放火助威,藉寒敵膽。

壬、塘角工程第二一隊,掩護砲隊第二一營,由武勝門進城,佔領鳳凰山。

癸、衛生隊於天明時,往各處收拾陣亡屍首,汽球隊於十二時在諮議局聽遣。(輜重第八營在偽督署服務不可靠)

四、砲隊第八標於十一時半,即拔隊由中和門進城,以一營佔領楚望台附近陣地,向偽督署及第八鎮司令部猛烈射擊,以第二營佔領蛇山,向偽藩署猛烈射擊,中隊留守原駐地,第三營佔黃鶴樓及青山一帶,防守江中兵艦。(我軍佔領陣地後即發射)

五、第四二標第一營左隊進攻漢陽城,前、右、後三隊佔領大別山及兵工廠,以左隊為援隊。

六、第四二標第二營佔領漢口大智門、橋口一帶。

七、第四二標第三營右後兩隊堵塞武勝關,前左兩隊防守花園一帶。

八、武昌彈藥槍枝,暫由楚望台軍械庫接濟,陽夏暫由兵工廠接濟。

九、各軍於十九日上午七時皆至諮議局前集合,但須留少數部隊防守己佔領地點。(陽夏駐軍不在此例)

十、余十二時前在機關部,十二時後在諮議局。

(附註:本日午夜由砲標發砲為號,各部遵照命令發動,一經發動左臂纏一白布為號。)

此項命令,最關重要,爾後革命負責同志,有拘捕殺害者,或被迫逃亡者,但參加革命部隊,均能遵循命令中意旨作戰,任務分明,有條不紊,為爾後致勝一大因素。民初武漢各小報上,多根據龔霞初「革命兩日記」報導,該項命令,雖由劉復基主筆,而龔係草令時在座之人,後與彭楚藩、劉復基等同時被捕,所述當可徵信,且命令內容,與「胡祖舜六十談往」、「張鵬程自述」、「章裕昆文學社運動紀實」及民廿四年「武漢日報國慶特刊」敘述均甚符合,無大出入,其他有關文字,凡敘述此事者,亦未提出異議。況革命作戰部署,除武昌機關部被破獲,臨時總司令被迫逃亡,由吳兆麟擔任臨時指揮,步隊反正部隊之數量與情況,未能全如想像,故所負任務,當亦略有變更,例如左旗同志發動較遲,蔡濟民率隊進出門口,闕龍等改攻督署,砲隊迄未佔領黃鶴樓、青山陣地外,餘均遵照命令行動,更足證明此項命令規定各項,均合乎實際情況,而益增其價值,故本節敘述革命軍作戰部署僅特錄出此項命令,作為當時革命起義之寶典,亦肇致成功之鐵證,不另記載其他文字。

(未完待續)