系列文章超連結:

--------------------------------------------------------------------------------

【篇一】 【篇二】 【篇三】 【篇四】 【篇五】

--------------------------------------------------------------------------------

文/邵百昌(參與辛亥武昌首義之元老)

編者按:本文作者邵百昌先生民國七十年以85高齡謝世,先生係參加辛亥武昌首義之革命元老。民國57年雙十節,應萬武樵先生之約,就當年親自參加辛亥武昌首義之記憶,參閱清史稿職官及有關書籍多種,歷時一年所撰寫。全文分三大篇,將革命之前因後果,暨當時雙兵力之分析與佈置,以及作戰經過,分章敘述,極為詳明,實為近代史中難得之寶貴資料。當此辛亥百年之際,本書(《為天下先》)特予刊出,使國人瞭解當年武昌首義之真實情況。

第一章 - 戰地情形

第一節 武昌形勢及沿革

武昌位於全國中心,適當江漢匯流,襟江帶湖,形成天然屏障,蛇山、鳳凰山雄據江濱,與漢陽龜山,隔江對峙,互相犄角,扼控漢水咽喉,控制長江心臟,形勢極稱險要;歷代主政統兵者,無不倍加重視,悉力經營,配合荊襄重鎮,以爭雄長而圖天下。自平漢、粵漢兩路通車後,武漢適當交會中樞,綰轂南北,交通輻輳,物產豐富,工商發達,其地理價值,益形重要。

漢初分南郡竟陵以東及江南,為荊州江夏郡,因漢水下游,亦名夏水,故稱江夏,隨置為縣,清為湖北省治,民國改稱武昌;漢時郡隸荊州牧,原無城廓,三國志載:「孫權黃武二年,城江夏山。」所謂江夏山,後名黃鵠山,即今蛇山;肇城志載:「依山負險週迴僅二三里。」可知當時築此小城,係因地勢險阻,利於防護,基於軍事需要,作為江防城塞之用。諸葛武侯隆中對策有云:「北據漢沔,利盡南海,東連吳會,西通巴蜀,此用武之地也。」考武侯所指荊州,即今武昌附近及其迤西地帶、其後,晉之平吳,唐定關中,宋室南渡,元兵滅宋,無論進攻退守,莫不以荊、襄、武、漢為重鎮。顧祖禹讀史方輿紀要有謂:「以天下言之,重在襄陽,以東南言之,重在武昌,以湖廣言之,重在荊州。」嗣後,朱元璋與陳友諒相爭,友諒敗死,其子陳理代統其軍,江夏不保,大漢亡而明室興。遜清中葉,平定川楚教亂,每以武昌為主要基地,撲滅變亂。太平天國亂作,武昌之得失,關係整個戰局,故胡林翼亦曰:「武漢為金陵之上游,荊襄關南北之大局。」就當時形勢而論,湘軍看法,一如顧祖禹之理論;自屬確當,惟自平漢、粵漢鐵路興建,武漢為水陸交通之樞紐,金融物資之總匯,論形勢者,無論就天下、東南、湖廣而言,其重心當首推武漢。

▲國父青年照

宣統二年,譚人鳳、居正、宋教仁、趙聲等,以同志革命精神,日見懈弛,乃在日京邀集11省分會會長會議,宋教仁即席就發難地點表示見曰:「在中央革命為上策,然運動不易,其次為長江流域,邊地實下策也。」與會者多表贊同,議定組織「中部同盟會」,從長江流域著手,時國父赴美籌款,黃興留港主持,亦表示同意,惟因奉命集中全力,謀攻廣州,未遑兼顧,乃使譚人鳳視察長江流域,從事連絡準備;在革命初期,因人地相宜關係,每次發難,均在兩粵、雲南邊陲,宋教仁獨具隻眼,坦直提出卓越意見,洵屬智計超人且勇於任事者。

第二節 武昌地誌

一、城垣:

據宣統二年湖北通志載:「武昌城周圍計一六又三分一里,約合三千四百三十丈,直徑東西五里,南北六里,城高二丈八尺,址厚六丈八尺,頂厚五丈四尺,設濱陽(大東)、忠孝(小東)、武勝(草湖)、漢陽、平湖、文昌、望山、保安、中和九門。粵漢鐵路興築後,在中和、賓陽兩門間,增闢通湘門,便利上下火車。各門相距一里半為準,因交通、地形關係,各城門間距離,略有增減,計賓陽-忠孝、平湖-文昌、文昌-望山、中和-通湘、通湘-賓陽各門相距,均按照規格為一里又百八十步;忠孝-武勝間,地僻人稀,山崗起伏,兩門相距三里,間隔最大;武勝-漢陽間經過鳳凰山脈,地勢崎嶇不平,兩門相距二里又八十步,較規格為大;保安-中和為一里又二十步,較規格略小;至於漢陽-平湖山-保安,因人煙稠密,交通頻繁,兩門相距,各為一里,間隔最小。」迨民國建立,明令改中和門為「起義門」,以紀其事而旌其功,意義尤為重大!但北洋軍閥勢

力南侵後,仍以「中和」名之,似故意抹殺「起義」二字。

▲清時洋人所繪武漢三鎮圖

蛇山東起黃鶴樓,經南樓、湖南會館至高觀山、東西橫亙,長約四里,劃分為城區為二,北稱山後,南稱山前,在南樓下掘一隧道,通行車馬,為南北交通唯一孔道,山後人煙稠密,官署、學堂林立,因漢陽門為漢口捷徑,交通最為擁擠,故沿漢陽門正街、察院坡、南樓至司門口一帶,形成商業中心,藩署(財政廳)、藩庫(省公庫)、官錢局(省銀行)、善後局(救濟署)電報局在焉;山前佔地較大,但人口稀疏,紫陽湖以東地帶,幾全係軍事區域;由藩屬至督署,築有直線大道,名曰長街,北段亦稱司門口,中段芝麻嶺,南段稱蘭陵街,常街為山前主要幹道,路之東西,各有東西道路為多條,在東者名百壽巷,在西者名學院街、大都司巷等,更在黃鶴樓下,建一大道,直達山腹陳友諒墓附近,該處視界廣闊,可作指揮所與觀測所,並使野戰砲兵進入容易,頗具軍事價值。山後自武勝門至撫院街,亦築有南北大道,名曰武勝門正街,北通粵漢鐵路起站──徐家棚,南至察院坡,與長街相接,路之東西,各有東西道路多條,東有曇花林街、糧道街、三道街、撫院街等,西有貢院街、察院坡街等,路面經歷年逐漸加寬,勉通馬車,復在武勝門內,向西修一寬闊馬路,直達鳳凰山脊,對於防護三鎮,頗具價值。茲就武昌城郊要地與要員,條述如次:

二、官署與軍政要員

甲、督署:自光緒年間裁撤巡撫以後,全省軍政大權,均由總督執掌,督署形成軍政中心,亦即湖北革命黨人唯一革命對象。該署位於城之西南隅,南倚城垣,構成天然障礙;西側偏隘,房舍櫛比,道路曲狹,為易守難攻地區;北接大都司巷,第八鎮司令部駐在巷口,與督署後院,遙遙相對,防護自極嚴密,進攻尤為不易;惟其東側,銜接路面寬廣四通八達之長街,北沿蘭陵街,芝麻嶺、司門口、經南樓隘路,可達城北各地,向東有大路三條,一經水陸街、大朝街,一經王府口街、紫陽橋。一經三佛閣、閱馬廠,均可通達城東新軍營區;由督署東轅門向東南出望山門,沿望山門正街、保安門正街、十字街,新築寬闊馬路,直達南湖新軍營區;如在十字街折而北行,入中和門,循中和門正街,亦可到達楚望台軍械庫及城內新軍營區;就新軍駐地及交通情形判斷,革命軍進攻督署,必出上述四路,因駐在右旗與南湖新軍往督署捷徑,係望山門正街保安門正街路線,故其主力必循此路西進;至於左旗軍除以一部像藩署官錢局前進外,另以一部出三佛閣,會合右旗及工程營新軍,循長街由北到南,配合望山門一路,夾擊督署。

乙、藩署:即今財政廳,位於漢陽門正街與察院坡街交接之商業繁華區域,藩庫(即後之省公庫)亦附設在內,全省公款,俱儲藏於此,因當時湖北商業均頗發達,庫藏甚豐,在辛亥起義時,存款達四千餘萬元,自光復至南京中央政府成立期間,軍用雖極耗繁,賴以源源接濟,不虞匱乏,對於革命成功,具有重大貢獻,其地位雖不及督署重要,但革命軍必須全力爭取,應列為攻擊第二目標。

官錢局、造幣廠與財政有關,電報局、郵政局為通訊中心機構,米糧倉庫,關係軍民食用,均具重大價值;其他官署,對於軍事價值較小。

此外軍械庫之得失,關係革命成敗,應列為攻取第一優先,另在軍事要地中詳述,憲兵第八營及第三標,各有旗籍官兵數百人,駐地鄰近軍械庫,亟須撲滅,以除心腹之患,亦在革命發難時敘述之。

丙、軍政要員:文職高級官員,除湖廣總督瑞澂外,尚有布政使連甲主財政,提法使馬吉樟主司法,提學使王壽彭主教育,巡警道王履康主警政,券業道高松如主工商,鹽法道黃祖徵主鹽政,武昌府知府陳樹屏主行政;除總督、提學使,及巡警道,駐山外,餘均在山後設署;另有江漢關道齊耀珊主稅務,交涉史施炳燮主外交,夏口廳(即今漢口市)同知王國鐸等,因行使職務便利,均在漢口設署辦公。武職人員,有湖北提督兼新軍第八鎮統制張彪,在督署北鄰大都司巷合署辦公,第八鎮第一五協統王得勝駐右旗營房,第八鎮第一六協兵統領鄧存拔及第二一混成協統黎元洪,均駐左旗,督練公所辦鐵忠,水師巡防兵統領陳得龍,均駐督署附近,巡防兵統領劉韜玉,規定在武漢設署,起義時駐襄陽。

三、軍事要地:

甲、軍械庫:位於中和門內丘陵地帶之楚望台上,其東南兩面,依附城牆,可作屏障,北鄰右旗,西北為工程第八營駐地,防護嚴密,西近中和門正街,築有寬闊道路,與正街幹路銜接,便利械彈運輸,四周建有永久防禦工事,密佈側防火網,外置拒馬、鹿砦、外濠、鐵絲網各種障礙,設備既甚周密,建築亦頗堅固,且地勢較高,周圍廣闊,監視容易,為一理想堡壘。該庫設庫長一人,綜理其事,由前工程第八營管帶李克果充任,下設員司,庫兵五、六十人,擔任保養收發任務,並指定工程第八營派兵一排,輪流守護,辛亥武昌起義時,儲存德製七米厘九(按:7.9mm)毛瑟雙筒步槍及日造六米厘五(按:6.5mm)步槍各一萬五千枝,漢陽兵工廠自製六米厘五(按:6.5mm)步槍五萬餘枝,漢廠所造槍炮彈藥,經完工檢驗後,隨時運存該庫,如有需用,由庫撥發,另儲有德、法製造各式山野砲七、八十門,每砲配附砲彈,足敷應用,辛亥八月初,謠傳新軍黨人,將在中秋節起事,軍事當局派督練公所校級工兵軍官成炳榮、馬祖荃、張策平、劉繩武等視察研究,重加修理,增強所有工事,防務益臻堅固。

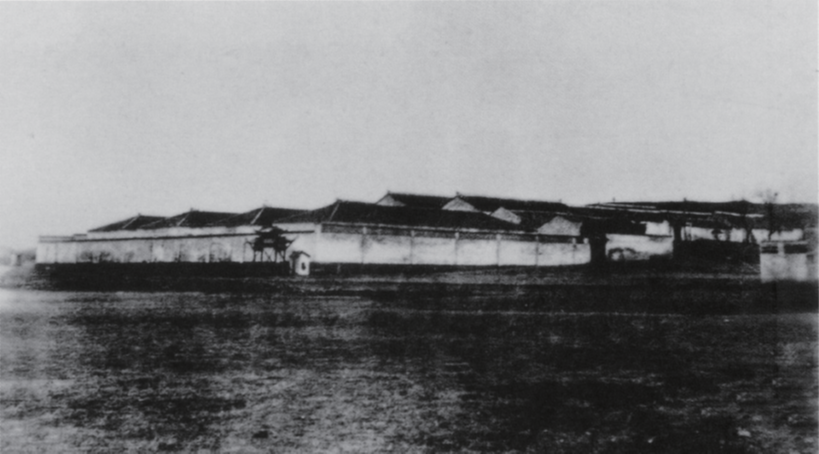

▲武昌楚望台軍械庫

乙、營區:新軍營房共有8處:

1. 第八鎮司令部,位於督署後院北鄰大都司巷口,因統制張彪兼任湖北提督,提督衙門人員,與該司令部合署辦公。

2. 塘角營區,位於武勝門外五里許之塘角江邊,該營房原為綠營凱字營所建,故稱凱字營,新軍成立後,駐有第二一混成協所屬砲隊第二一營,與工程、輜重第二一隊,粵漢鐵路起站徐家棚,在其北約十里,築有寬闊大道,直達武勝門,該營築有一馬路與幹路銜結,來往城區,交通稱便,惟以距離較遠,多以有線電話連絡。西臨長江,東有沙湖,形成隘路,且因湖泊連綿,一望無涯,駐軍於此,防守較易。

3. 左旗營房,位於山前賓陽門正街,駐有新軍二一混成協司令部與所屬部隊第四一標及步隊第四二標留守人員(全標長期駐紮漢口、漢陽各地)新軍第八鎮部隊第一六協司令部與所屬部隊第三一標,該營房佔地甚廣,東區城牆,南鄰陸軍特別小學與陸軍測繪學堂,北阻蛇山,西接黃土坡街,大營門設在賓陽門正街,有此向西,經閱馬廠,可出司門口、百壽巷、三佛閣而至長街,沿長街向北,經南樓至藩署,南行經王府口街、大都司巷可達督署。

4. 右旗營區,位於中和門內,楚望台在其南,陸軍特別小學、陸軍測繪學堂在其北,工程第八營在其西,東鄰千家街,駐有新軍第八鎮第一五協司令部與所屬部隊第二九標及步隊第三○標,大營門設在中和門正街,由此向東經分水嶺、紫陽橋出王府口街而至長街,或過紫陽橋,經大朝街出水陸街亦通長街,或向南經中和門正街、津水閘而出保安門正街。

5. 工程營區,位於紫陽橋之東,大營門朝南之中和門正街,後門在分水嶺,西鄰紫陽湖南,向西經紫陽橋,出王府口街,水陸街均近。

▲工程八營營房舊址

6. 憲兵營區,該營直轄第八鎮司令部,位於中和門內津水閘,距軍械庫最近,官兵幾全為旗籍子弟,多撥往督署、督練公所服雜務,疏於訓練,戰力較弱。以左旗、右旗、工程營、憲兵營四營區,均在城內東南區域,合稱城內新軍營區,為湖北新軍主力所在地,在辛亥八月時,極為滿清政府所重視,除憲兵營外,監查極嚴。

7. 南湖營區,南湖在中和門外迤南十餘里,因地形平坦,人煙稀疏,原闢有大操場,為習武校技之所,築有武建營房,為綠營駐地,經改建後,駐紮新軍部隊第三二標,在成立新軍前,復在大操場左近,專為馬、砲特種部隊,按照編制,建築二樓新式營房,駐紮新軍第八鎮直屬馬隊第八標,砲隊第八標及第二一混成協所屬馬隊第二一營,並依據需要,由各營房至大操場及各營房至中和門,保安門,開闢寬大馬路,便利特種兵車馬通行。惟武建營與大操場間,為一小河隔離,第三二標對外交通,多賴沿河小路,或利用舟楫,交通較為不便。

8. 輜重營區,位於防護督署迤北重要地區,駐紮新軍第八鎮直屬輜重第八營,該營管帶蕭安國,係張彪親信,因其效忠滿清,監視嚴密,全營官兵,竟無一革命同志。

9. 督署營區:舊軍全部,均集中駐於署內及左近房舍,計督練公所之教練營、衛隊之機關槍隊、消防隊與馬隊、及巡防兵第一路,因武漢革命總機關,連續破壞,得知新軍中黨人即將起事,情勢緊急,於首義前一日(八月十八日),星夜令調原駐黃岡陽邏一帶之巡防兵第二路增援,並將警察保安隊三百人,集中督署,聽候使用,更在督署周圍,趕築工事,由其是東側地區,配置機槍,增築測防掩體,準備作最後掙扎,以待援兵。

10. 警察分佈,武昌城郊警察,共約員警2000人,以300人編為保安隊,除少數員警係警察出身外,大部由綠營補充擴編而成,分駐各局所服勤,一般素質,略與巡防兵相同,知識水準及紀律訓練,則較新軍大為遜色,自情勢緊急後,調保安隊集中督署作戰,撥132人編成消防隊,更在重要官署廠庫,增強警力,以資防護,加派員警,巡邏戒備。查當時武昌軍隊之駐地分佈,為達成防護地方之目的,似曾做周密計劃,配備極為適當,因城之北郊武勝門外,西鄰長江天險,東鄰湖沼地帶,中間可通行之陸地寬度,狹處僅及三且地勢平坦,視界廣闊,即以少數兵力,配附砲兵,當可遲滯敵軍前進,以待增援。南湖在城之東南,距離江面較遠,比較安全,而地形平坦,人煙稀疏,適於特種部隊訓練,故集中馬砲隊主力駐紮,更以步隊一標,駐防左近,藉資掩護,如有必要,亦可獨立作戰。並以步隊主力,集結城內東南地區,一旦有警,對各方面,均可迅速策應,更將親信舊軍,駐於督署左近,構成核心陣地,以防萬一。其設計之周密,佈置之穩妥,當屬面面顧到,天衣無縫,詎料人心思漢,禍起蕭牆,致使全盤計劃,俱不適用。

丙、高地與隘路:

蛇山:原名黃鵠山,其山形細長似蛇,故稱蛇山,標高約在一百公尺左右,西起黃鶴樓,以其地勢高聳,憑臨江岸,俯瞰武漢三鎮,一覽無餘,在太平天國倡亂時,設有砲臺,因年久失修,光緒年間,即已廢置,後由山下築路通至陳友諒墓,野戰砲兵始得利用作為陣地及指揮所觀測所之用。

▲武昌蛇山

鳳凰山:位於城之西北隅,為一臨江獨立山丘,高約七、八十公尺,原亦設有砲臺,置十二公分(按:120mm)加農隱顯要塞砲二門,因瞄準器材及零件缺損,無法使用,僅留少數士兵看守;該山四週地勢平坦,射界廣楙(ㄇㄠˋ),足可控制東來之敵,西對漢水出口兩岸,亦在其有效射程以內,宣統年間,在武勝門內,築有坡度迂緩、路面寬闊之碎石馬路,直達山之鞍部,野戰砲兵進入極易,儘可代替要塞砲臺之任務,倘得與蛇山、龜山砲兵,協同作戰,奏效尤大。

南樓隘路:位於長街北端,適當商業中心區域,將蛇山鑿成長約三十公尺,寬約十餘公尺之隧道,為山前山後間唯一交通孔道,軍事價值,亦極重大。

紫陽橋隘路:位於城區東南,在紫陽湖與長湖間,係用大麻石砌成,利用拱橋原理,載重量當在15公噸以上,路寬約12公尺,引橋自分水嶺東頭至小朝街北端,長約150公尺,兩湖南北長約一千公尺,寬約50公尺至200公尺,湖水甚淺,淤泥深及丈餘,湖中遍植菱藕,邊緣荻葦叢生,舟楫既難通過,徒涉游泳,尤不可能,該橋係山前東西交通隘道,兩湖則為天然障礙,頗富軍事價值。

丁、交通、通訊。

當時京漢鐵路早已通車,自北平至漢口,全長1221公里,中經河北、河南、湖北三省各大商埠,在鄭州與隴海鐵路會合。稍後粵漢鐵路築成,自武昌至廣州,全長1095公里,中經湖北、湖南、廣東三省各大都市,在衡陽與浙贛鐵路會合。南北運輸,極稱便捷;惟因長江隔離,兩路尚未銜接,均在武漢轉駁,形成中間樞紐,交通益臻輻輳,工商更趨發達。遜清末造,為開採鐵礦,更由鐵山舖至石灰窯,築一輕便鐵路,長約22公里,使內陸媒鐵載至江邊,轉運漢陽等處,發展鋼鐵工業。至於東西交通,則利用長江水運,西達四川宜賓,可通汽輪,航線長約1600公里,東至上海,航線長達1100公里,大小輪船暢通,運量亦大;自漢口至襄陽,長約500公里,漢水下游可通汽輪,自襄陽至漢中,雖祇通帆船,運輸亦便;以上所述,為武漢對外交通概況,可稱水陸運輸,四通八達。自光緒二十八年起,武昌城郊附近,亦築馬路多條,就中工程較大者,自徐家棚車站至武勝門、漢陽門至文昌門、中和門至南湖,尤望山門利用江堤築路至金口鎮,全長約40里,賓陽門至卓刀泉,旋延伸至鄂城,全長亦約40里,此外城郊內外各大街,均加修建,可通馬車。武漢附近水上運輸,亦頗便利,沿長江、漢水各縣市及較大鄉鎮,均有小型汽輪行駛,當時武漢三鎮交通,端賴水上運輸,輪船暢通,尤稱便捷。通訊方面,因水陸交通捷,郵遞迅速穩妥,並以武昌為中心,建立有線電報網,所有縣市及較大市鎮,均有電報局之設置,晝夜通報無礙,對於全國各省市,均可以有線電報聯絡,但對國外電訊,武昌電報局尚不能直接通報,例由漢口電訊機構轉達,亦甚便利。

▲長江水運的帆船

(未完待續)