文/涂芷玲

湖北文獻社社務委員涂靜華先生,不幸於民國一一一年六月廿一日仙逝,享耆壽九十五歲,湖北文獻社全體同仁敬表哀悼之忱。涂公五女芷玲女士,為文撰述涂公一生行誼,以茲悼念。

父親涂靜華字隆安,民國十八年正月初二出生於湖北省鄂城縣龔涂村。

曾祖父卅六歲歿,祖父那時年僅九歲,淪為童工,胼手胝足,克勤克儉,不二十年則家道昌隆,為一鄉富農。祖母張太夫人,梁湖漁家女也,端莊賢淑,有賢母之稱,生子女共九人,父親排行老九。

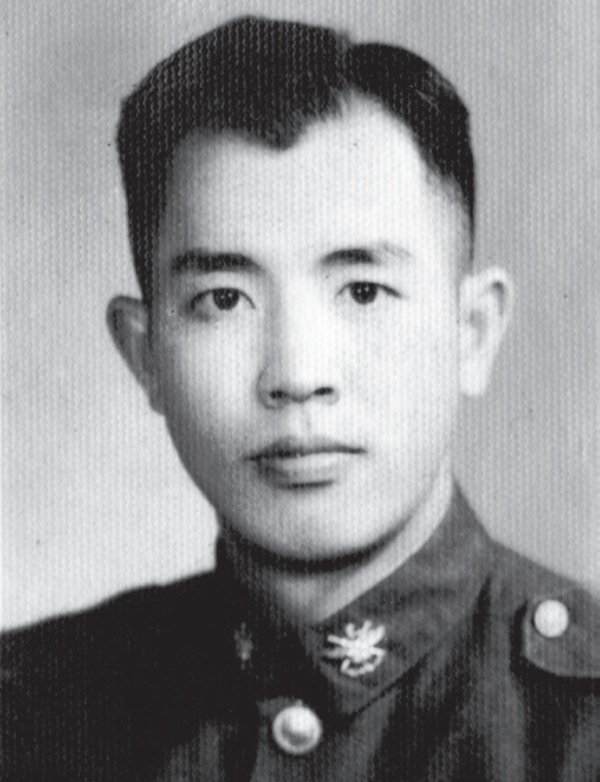

▲涂公從軍時的英姿

父親出生後世道不濟,土匪橫行,三歲時祖父差點命喪流寇之手;父親年幼時身體羸弱,身染惡疾,水腫病危,所幸被一江湖郎中救活。當時鄉村教育落後,又正逢抗日戰爭時期,故僅於私塾內讀些《三字經》、《千字文》爾爾。直到十三歲被送到二十里外科舉耆宿龔梓材先生門下受業,兩年半的時間中主修文史子集,詩詞歌賦,父親的文學基礎,實植於此時。

父親十六歲時值民國卅四年,抗日结束,就讀武昌第一中學,奈何祖父過世,家中頓失支柱,父親不得不輟學,另謀生路。三年後,十九歲春於武漢感染傷寒重病,幾乎客死他鄉,幸有五伯父照顧,歷時半年才治療痊癒。

民國卅八年,國共內戰,武漢危急,父親只得隻身南下,亡命長沙。因舉目無親,無依無靠,致曾乞食於長沙,露宿車站,所幸遇見蒲圻鄉親,一同投奔鄧定遠將軍。後被派任師部青幹隊少尉區隊副,接受嚴格軍事訓練。不料兵團司令兼長沙警備司令陳明仁叛變,歸附共軍,父親只得隨部隊由長沙突圍,經湘潭到邵陽。當時鄧定遠將軍曾對部隊說過:「時勢必將惡化,我將去台灣,希望我們台灣見。」就是這句話,成為父親流亡奔向的指標。後來父親隨同友人離開部隊轉至衡陽。之後又隻身南下廣州。終於在九月隨高雄要塞招兵,跟著國軍部隊輾轉到達嚮往的目的地──台灣。

同年十二月父親考取政治幹部訓練班,民國四十年分發到裝甲兵,後來又調至憲兵部隊。不幸在民國四十一年春父親被診斷患有活動性肺結核,對父親而言猶

如晴天霹靂。在療養大隊的治療過程令父親痛苦不堪。有感於命運多舛,不由產生悲觀心理,甚至欲求速死;然而經過了一段時間的掙扎,父親悟出了盡人事、聽天命,逆來順受的道理,因此積極地進修文史法政等科目,並參加地方自治函授學校修習課程,自我充實,恢復了對生命的希望。父親因肺結核在療養院住了四年,甚至一度併發了風濕症,致左半身麻痺酸痛不能站立。又經過了一年多的治療後才康復,於是決定在民國四十八年九月退役,時年三十歲,軍銜上尉。

▲涂公與夫人鶼鰈情深

在療養疾病的期間,經友人介紹認識了母親,母親端莊賢淑、克勤克儉,是賢妻也是良母。

父親退役後,參加「退除役軍人轉任行政人員特種考試」甲等、乙等皆均合格,故得以到屏東的台灣省立潮州中學擔任庶務組長。

之後父親得到台北縣中和鄉鄉民代表會主席呂芳海先生邀請,擔任代表會組員。在代表會的工作是艱苦的;由於父親是外省人,又是退役軍人,語言的隔閡,地方派系的傾軋,鄉公所的阻擾,稍有不慎即遭受抨擊。幸而呂主席為軍人出身,做事果敢明快,化解了不少的糾葛;加上父親工作勤勉,嚴守中立,不亢不卑,與人為善,兩年下來竟然相處得水乳交融,公私順暢。業績為全縣之冠,並且成為全省鄉鎮市民代表會競相觀摩的對象。

民國五十九年六月,呂芳海主席胞兄呂芳契先生膺選為台北縣議會議長,因欣賞父親的才幹,將其調至縣議會工作。父親於縣議會服務近廿四年,恪盡職守,兢兢業業,共歷經四任議長,父親曾擔任過兩次總務主任、一任議事主任及法制專員。

以一個外省籍退役軍人,無家世背景,出任本省籍民選首長的總務主管,在當時是空前的。父親操守廉潔,思維縝密,處事圓通,工作努力獲得大家的信任;尤以熟知法令,文筆流暢,故有文膽之譽。在職場獲得長官賞識,同僚欽佩,對社會做出極大貢獻。

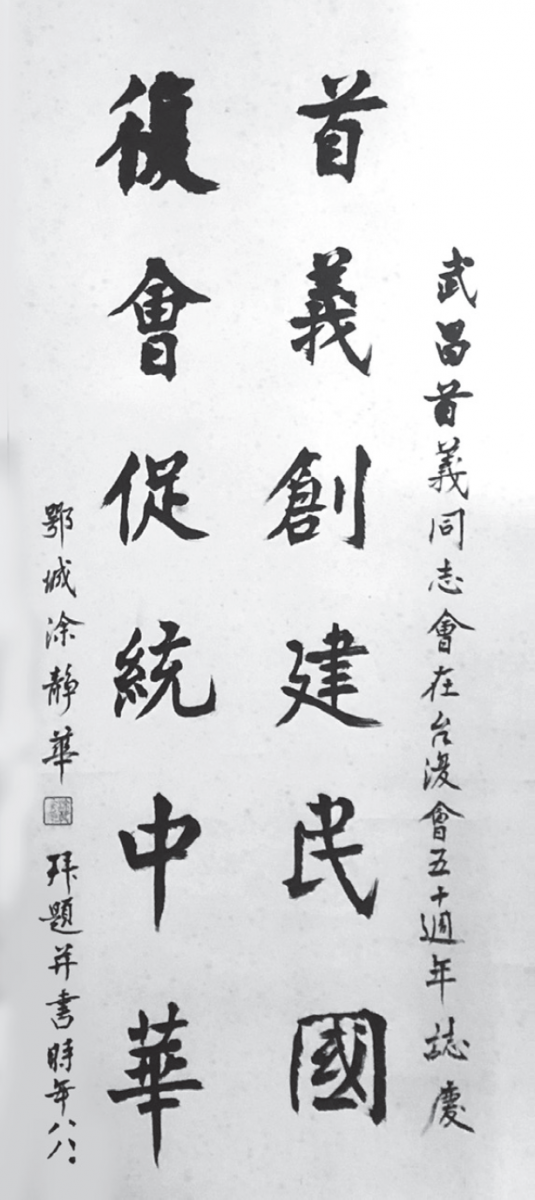

公暇之餘父親也參加一些公益社團活動;民國六十八年膺選「臺北市湖北同鄉會」理事兼副總幹事,多年來,對聯絡同鄉情感、謀取同鄉福利、促進同鄉團結、厚植國家力量,貢獻諸多心力;民國九十一年獲聘《湖北文獻》社務委員,二十年來,經常為《湖北文獻》撰稿,並協助推動社務發展;民國一○五年獲「辛亥武昌首義同志會」聘為顧問,當年父親以八十八歲高齡,為「辛亥武昌首義同志會」在臺復會五十週年題辭慶賀,這也成了他老人家最後遺墨。

▲涂公(左三)參加辛亥武昌首義同志會活動

▲涂公遺墨

父親的一生可以說是不幸,卻也是幸運的:出生於落後的農村,成長於戰亂的時代,年幼多病,顛沛流離,獨自漂泊來台。如今開枝散葉,共育有七個子女,內外孫十人。幼年、少年、青年三次重病都能化險為夷,終享壽九十有五,堪稱奇蹟。

父親經過千難萬險,隻身一人來台,數十年不得返鄉。我們小時候曾親眼目睹父親接獲輾轉由香港寄來的家書伏案痛哭,可見思念梓里之苦。父親少小離家,顛沛流離,有家歸不得。民國七十六年大陸開放探親後立刻帶著妻兒回到鄂州,然而已是物是人非,兄姐七人只剩五伯父及二姑姑。因懷念自己的家鄉,父親與鄉友共同成立台北市湖北省鄂城同鄉會,藉以聯絡感情,傳承文化,撫慰鄉愁。

父親待人寬厚誠懇、睿智幽默,於職場、社會皆建樹良多,對文學、書法上的造詣尤為深厚。父親待人以誠,一生交友甚多,情深潭水,時常掛念照顧老友,感嘆結交諸多益友為人生幸事。父親對家庭盡心竭力,對子女苦心栽培,對孫兒關懷備至,我們有幸成為他的子孫,夫復何求。現父親離世,哀慟之餘亦感念父親對我們的栽培、照顧。願父親遠離病痛,了無牽掛!父親恩重如山,我們此生不忘!