國府機要彭晟(1884-1974)

彭晟先生字蘚青,湖北武昌人,生於公元一八八四年五月二十九日,曾任孫中山先生秘書,一生多在大元帥府或國民政府服務,襄贊樞機,有國府機要美譽。先生初入湖北工業機校機械專科,後因興趣關係轉入法政專校研讀法律,親身參加武昌首義。據其親撰〈八十自述〉所言:「清末國父倡導革命,海內景從,湖北青年傾向尤眾,辛亥春,友人田桐在武漢策動革命,秘密集合同盟會會員全力推進,余自加入後擔任聯絡學生,每於課餘散發小冊宣傳三民主義,向各學校鼓吹,收效頗大,由是鄂學生界革命潛力日益擴展,卒有助於武昌首義之成功;辛亥秋,武昌起義,軍政府成立,余入外交部掌理文書,民國元年鄂局驟變,同志星散,乃離鄂赴滬待機再舉。」

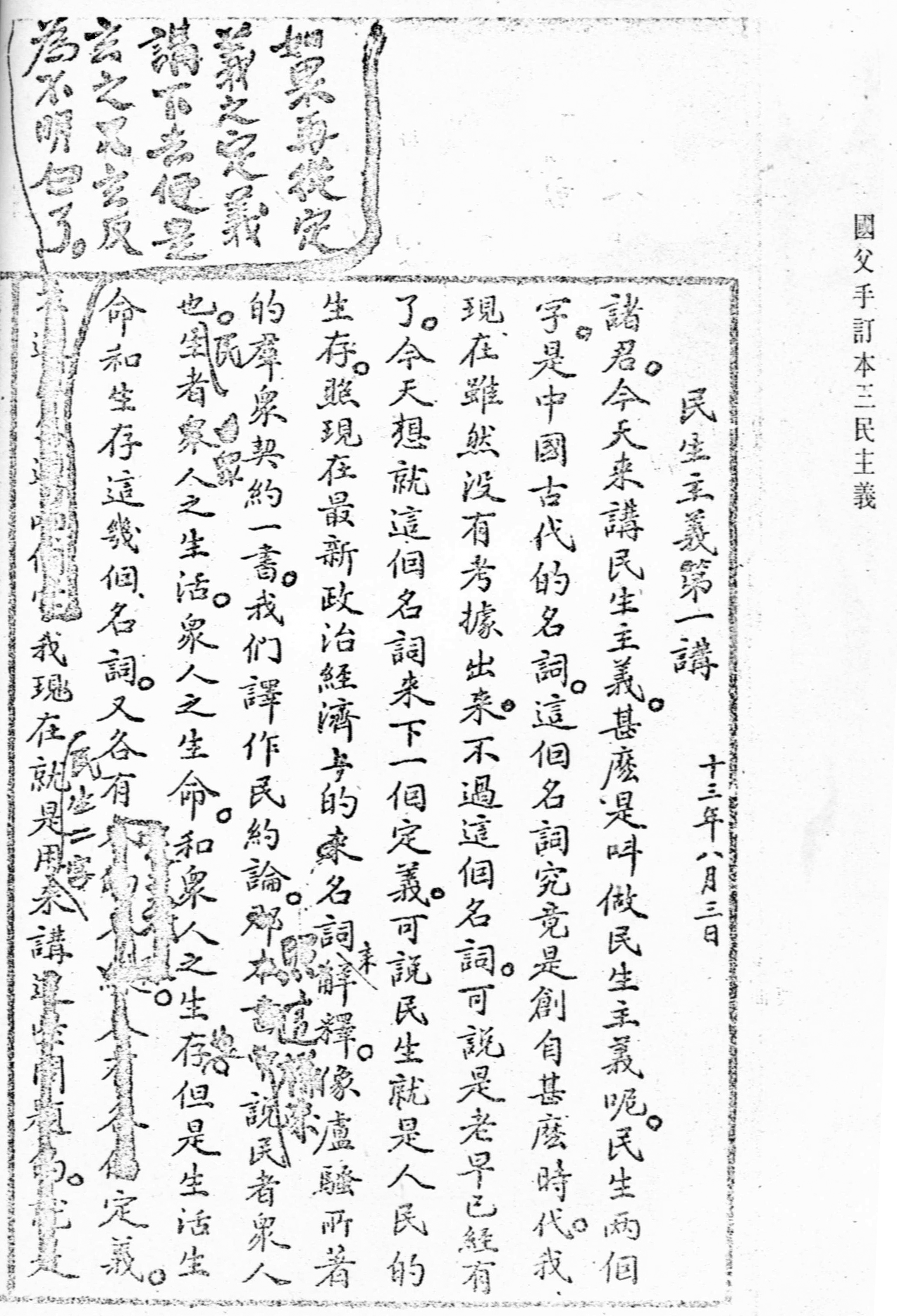

以後先生始終追隨孫中山,曾任大元帥府秘書、中國國民黨廣州辦事處秘書,於軍政府銓敘科長時,擬定人事法規二十餘種,使文官任用有法規可循,樹立我國銓敘制度初規。民國十年,孫中山返回廣州,經國會選為非常大總統任,先生為機要,負責辦理演講文稿,並兼管繕校事宜。民國十一年,設立大元帥府,出師北伐,先生隨軍出發,孫中山蒙難廣州,受困永豐艦,先生立即前往晉謁,報告行營狀況,孫中山除予慰勉外,並命暫留永豐艦工作,常乘小艇在水面巡邏偵察敵情。先生在岸邊無意得知叛軍將在水面放置水雷,意圖炸毀永豐艦,馬上告知艦長防範,使敵計未能得逞。後因情勢需要,孫中山命先生隨同國府秘書長謝持前往香港設立辦事處,同行李祿超、陳雨潮、吳醒亞、張四維、謝啟等,在香港筲箕灣七姐妹僻地暗設機關,辦理情報及籌餉任務,各地華僑聞知總理蒙難,紛紛捐輸,先生每天由香港前往廣州傳遞消息,與在沙面的居正連絡,供應所需一切,有次為趕著送錢,搭車不慎跌傷,強忍痛楚趕路,終能達成任務,事後孫先生特在〈大總統蒙難紀念錄〉一文中,表揚先生勞績。民國十二年,孫中山再蒞廣州準備北伐,先生仍回總統府秘書處服務,掌理機要及記錄,孫中山在廣東高等師範演講三民主義,講稿存有先生筆錄。當中山先生尚未北上共商國事前,曾設大本營於韶關,並命譚延闓為北伐軍兼代大元帥職務,先生奉調行營典守機要兼監印,隨軍行動經南雄、大庾嶺而入贛南行營,以一介書生兼負前方戰鬥員的任務,後因贛南情勢逆轉,譚代帥急派先生與楊綿仲同志漏夜護送帥印及機密文件返回廣州。蔣中正北伐時,先生又任國民政府秘書處第一股股長、外交部秘書處幫辦兼第一科科長。民國十七年北伐成功,全國統一,先生二次奉派前往北京,一次為辦理接收前國務院事宜,同行者有楊積熙,經將一切公物文卷點收清楚,造冊呈府復命;另一次是奉派考察故宮文獻,經接運清史稿、四部叢刊、及宋版圖書等四十餘箱至南京。以後先生歷任國民政府參事、文官處文書局長、國民政府參議、中央黨政工作考核委員會委員,負責考核中央各司法機關,又任法令研究委員會主席,研討業己失效暨相互牴觸的法令百餘種,分別簽註陳請修正或廢止。抗戰勝利後先生以一生奔走革命,頻年勞碌,精力日衰,辭職退隱。卅七年先生哲嗣彭孟緝將軍迎養先生來臺,從此先生暫謝一切酬應,閉門養晦,日常補讀未完之書,以益不足之智。六十三年五月十五日以九十高齡辭世。

德配黃夫人,與先生結褵七十餘年,相互扶持、甘苦共嚐,均克享九秩嵩壽,白頭偕老,令人欽羨。先生有子女六人,長子一級上將彭孟緝,黃埔五期砲科、日本千葉野戰砲兵學校畢業,曾任中國最先進之砲十團團長,抗戰期間曾參與淞滬、台兒莊、長沙、桂柳等諸大戰役,並任陸軍總部砲兵指揮官,台灣光復未久,任高雄要塞司令、臺灣警備副總司令、圓山軍官訓練團教育長、陸軍總司令、參謀總長、參軍長、駐泰、駐日全權大使。哲孫彭蔭剛,為我國航運鉅子,經營事業有成,樂善好施,對促進兩岸航運,及濟助大陸貧苦學童就學就養,貢獻甚鉅,成效亦著。

參考資料:「彭晟八十自述」 彭晟《湖北文獻》第三十二期,63.07.10.

《湖北旅臺人物誌》第一集 湖北同鄉會出版77.02.15