緬懷先烈偉業、促進和平統一

辛亥百年感言

林園丁[1]

辛亥革命,是指發生於我國農曆辛亥年(清宣統三年),即西元1911年至1912年初,旨在推翻清朝專制帝制王朝、建立共和政體的全國性革命。因1911年(清宣統三年)以干支計為辛亥年,故而得名。當年10月10日在武昌爆發首義而勝利,從而揭開了辛亥革命轟轟烈烈的序幕,全國各省紛紛響應脫離清王朝而宣佈獨立,而故始有中華民國的開啟。至2011年整整100年,海峽兩岸有不同的表述,在台灣稱之”建國百年紀念”,在內地稱之”辛亥百年紀念”。如何使兩岸凝聚共識,求同存異,借此歷史的機遇開啟兩岸政治協商的大門,需要兩岸人民的大智慧和共同努力。

澳門-孫中山先生走向世界的窗口

由於地理位置及歷史緣故,很早澳門已成為對外通商港口,而且也是較早成為中西文化交融之地,人口九成以上是華人,而且相當部分是香山縣人,且晚清時代,澳門屬香山的一部分,其政治、經濟、文化卻是受葡萄牙人莫大的影響,有明顯的殖民主義色彩。晚清的苛政,在當時的澳門幾乎起不到作用。基於這些特殊的條件和環境,有不少經商者和知識分子來到澳門生活,開始接觸西方文明,更有不少反抗清朝封建統治的維新志士和革命黨人,都以澳門為活動的根據地或逃避清廷緝捕避難所。孫中山先生也是其中之一。

偉大的革命先驅孫中山先生利用澳門地理和環境,在廣泛的社會交往、執業行醫、從事反清革命、討袁護法和打擊軍閥的鬥爭中,均與澳門結下了不解之緣。澳門是孫中山先生走向世界的窗口,亦是他革命生涯中的一個重要基地。澳門是孫中山先生第一個接觸到西方文化的地方。由於孫中山先生的故鄉香山縣翠亨村離澳門僅30公里,他在鄉及赴港求學期間經常進出澳門,對澳門有較深的瞭解,他曾說:〝澳門一埠,其隸屬葡萄牙蓋三百六十年矣,顧權柄雖屬歐人,而居民多稱華籍,即其自稱為葡人者亦大半為本地之歐亞雜種也〞[2]

孫中山先生的父親孫達成先生,年青時曾在澳門做過裁縫、鞋匠[3],因此,少年時代的孫中山先生就經常隨父兄來往香山縣與澳門之間。1878年,13歲的孫中山先生終於如願以償地隨母親經澳門登上“格蘭諾曲”號英輪前往檀香山投靠其大哥孫眉,接受西方文化洗禮,故有〝始見輪舟之奇、滄海之闊,

[3]歐鳳威 《孫中山與澳門的特殊關係》

自是有慕西學之心,窮天地之想〞[1]之感慨。因此,澳門也是孫中山先生走向世界、認識世界的起點。當時中國的貧窮落後與西方的先進發達的極大反差,使其立志改變中國,踏上救國救民的革命道路。他的革命歷程確實始於澳門,首先經澳門抵西方接受教育,在澳門從醫,走上革命的道路。據史料記載,澳門不僅有助孫中山先生發展革命思想,還是孫中山先生宣傳革命理念、謀劃起義,並向革命人士提供資金、武器和兵源的基地。

澳門-孫中山先生從事革命活動的重要舞臺

孫中山先生於1892年7月以優異的成績畢業於香港西醫書院後,立即應邀到澳門行醫,受聘於澳門鏡湖醫院新設的西醫局首任義務醫席,開創了澳門華人西醫的先河。[2]孫中山先生曾自述:〝自中國有醫局以來,其主事之富紳對於西醫從來未嘗為正式之提倡,有之,自澳門始。予既任事於醫局,求治者頗眾,而尤以外科為繁。〞[3]其實孫中山先生未畢業前,已應澳紳曹子基、何穗田等人之邀,治癒了他們久病的家人,未出道時醫術已飲譽澳門,甚得澳門華人紳商的器重。[4]在澳門行醫期間,孫中山先生以孫逸仙之名先後向鏡湖醫院借銀兩筆共超逾3000兩,用於在澳門大街(今草堆街80號)開設中西藥局,自己掛牌行醫,贈醫贈藥。[5]按當時鏡湖醫院一年的總開支約4000多兩,而借給孫中山先生的數目卻如此巨額,這充分說明對孫中山先生非常信任,當時有好幾位澳門的知名華人作擔保和見證人,此說明澳門華人對孫中山先生給予了大力的支持。

〝蓋世之傑〞吳祿貞

偉大的革命導師、思想家、理論家孫中山先生所領導的辛亥革命是一個較長的歷史階段,而不單是武昌首義的幾個月。它是中國歷史上乃至世界歷史上最偉大的社會革命之一。再過100年,1000年,人們會評價得更加恰當。〝湯武革命,吊民伐罪。〞湯武革命是偉大的,但是,它不過是用商朝代替了夏朝,用周朝代替了商朝,三個朝代的性質均無根本性差異。辛亥革命則不然,結束了華夏大地上歷時兩千多年的封建王朝專制統治,開啟了中國由從封建專制走向民主共和,從天下為私走向天下為公的根本性變革。在中國歷史上,能夠勉強與之相比擬的是秦始皇的統一大業—他建立了封建帝制延續兩千多年,最終被辛亥革命所推翻。[6]

[1]尚明軒 《孫中山傳》第8頁

[2]李文光,孫中山研究文集第二輯,中山市孫中山研究會編,試述澳門在孫中山革命歷程中的作用,第75頁

[3]《孫中山文粹》上卷第34頁

[4]李文光,孫中山研究文集第二輯,中山市孫中山研究會編,試述澳門在孫中山革命歷程中的作用,第75頁

[5]李文光,孫中山研究文集第二輯,中山市孫中山研究會編,試述澳門在孫中山革命歷程中的作用,第76頁

[6]孫東川,中山文化孕育了辛亥革命

在內地,為辛亥革命的成功而付出生命的民族英雄被稱為〝辛亥革命烈士〞,在台灣被稱之為〝開國烈士〞。偉大的革命先驅孫中山先生曾將辛亥革命先烈吳祿貞譽為〝蓋世之傑〞,吳祿貞在其遇難的地方石家莊建有烈士紀念碑,在臺北的忠烈祠有烈士靈位。

辛亥革命烈士、吳祿貞大將軍(1880-1911﹚

先外曾祖叔吳祿貞,字綬卿,湖北省雲夢縣人,出生於1880年3月6日,其文韜武略,堪稱一代俊傑,不僅得晚清政權賞識,為康梁舊黨屬目,更為革命黨人所倚重,時人曾將之與張紹曾,藍天蔚聯稱為〝士官三傑〞[1]。

[1]吳祿貞史料集,石家莊文史資料第十二輯,原石家莊政協副主席,文史資料委員會主任常乃螢所之序

一八九八年日本士官學校的第一批中國留學生合影。五十六名中有湖北籍學生十八名。前排左三為吳祿貞,二排左一為傅慈祥。

先烈吳祿貞雖行年短促,1911年11月7日在石家莊殉難時只有31歲。然其一生建樹,卻功業卓然。外祖父吳忠亞﹙黃埔六期,少將參議,原陣中日報社長、原國民日報社長、原新湖北日報副社長﹚在寫其先三叔吳祿貞烈士回憶錄經常給我們講述先烈的革命事跡,其少懷壯志,十七歲投考湖北武備學堂,以成績優異被官派選送日本士官學校學習軍事,留學東瀛期間,結識革命領袖孫中山先生,加入興中會,其間曾受孫中山先生之命回國組織自立軍,舉行大通起義,奮戰七晝夜,這次起義不幸失敗了,他再次東渡日本,完成了士官學校的學業。學成歸國後,努力捍衛孫中山先生的革命事業、主張鞏固興中會,在武昌花園山建立革命秘密機關,又赴長沙協助黃興成立華興會。當清廷練兵處成立伊始,又銜命打入王朝軍界,於考察蒙古、陝、甘之後,又隨徐世昌督辦東北延吉邊務。時逢日人挑起〝間島〞事端,他先以衛國之理,又以愛國之忱,與侵略者抗爭,在當地組織民間武裝,結納綠林豪傑,團結延邊各族人民,加強防守,親自研究有關史志,編成《延吉邊務報告書》匯十餘萬字言,為清廷對日抗爭,提供了有力的證據,日本才不得不承認延吉為我國的領土,終於捍衛了國門,其守疆功業,實為近代中國外交史所罕見[1]。故有日本人歎曰:“中國尚有人在,如吳祿貞者,不可欺也”[2]。武昌首義之後,他統領第六鎮新軍駐屯石家莊,斷然攔截清方南運軍火,給革命軍以支援,並聯合山西軍民組成燕晉聯軍,欲與張紹曾、藍天蔚會師豐台,直搗北京,期以勢傾清廷。然其過於自信,疏於必要之防範,終為清廷爪牙所暗算,副官周維楨、參謀長張世膺同時遇害。其罹禍凶刃,身首異處,死事之慘,實屬可悲可憤;且使革命功虧一簣,痛失良機,遺恨千古,又誠足可惜可嘆![3]

[1]吳祿貞史料集,石家莊文史資料第十二輯,原石家莊政協副主席,文史資料委員會主任 常乃螢所之序

[2]徐鳳晨,吳祿貞與延吉邊務交涉

[3]吳祿貞史料集,石家莊文史資料第十二輯,原石家莊政協副主席,文史資料委員會主任 常乃螢所之序

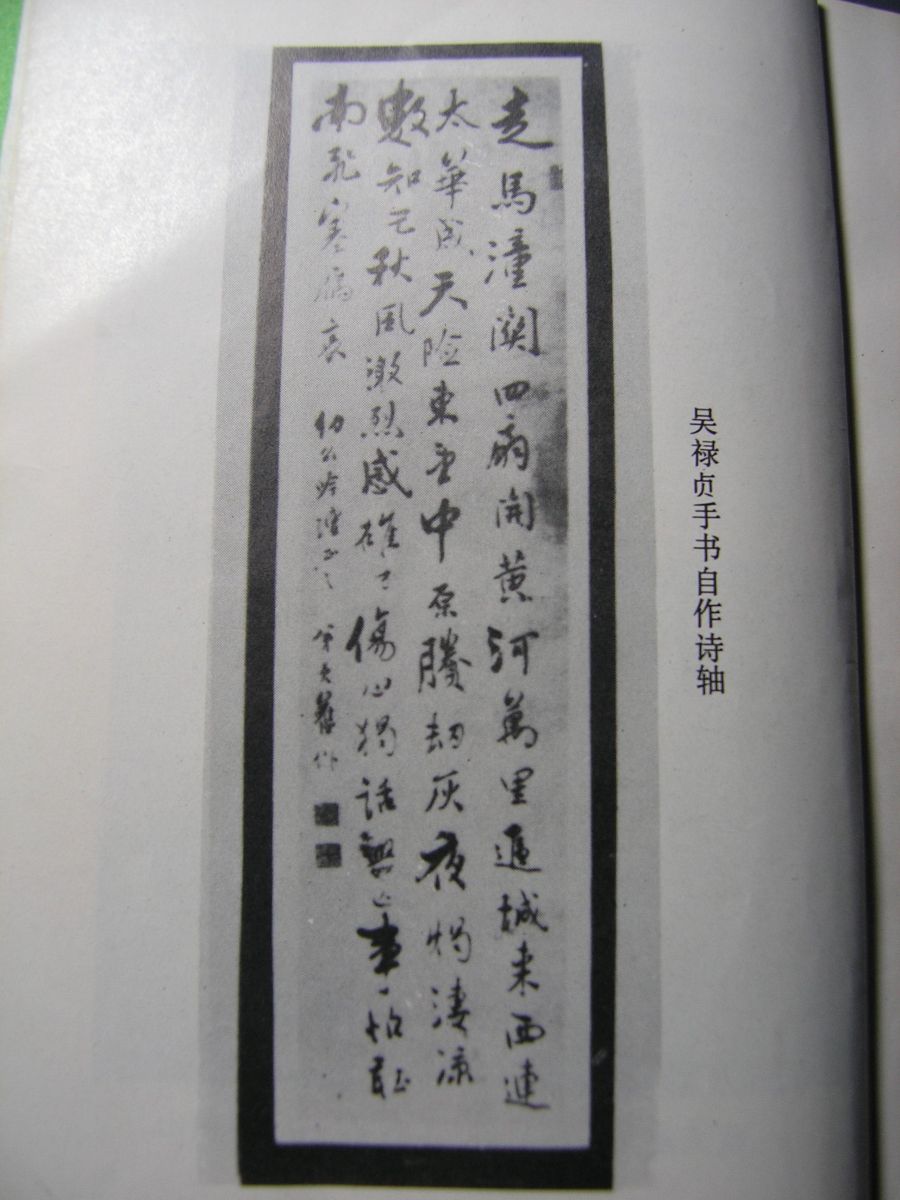

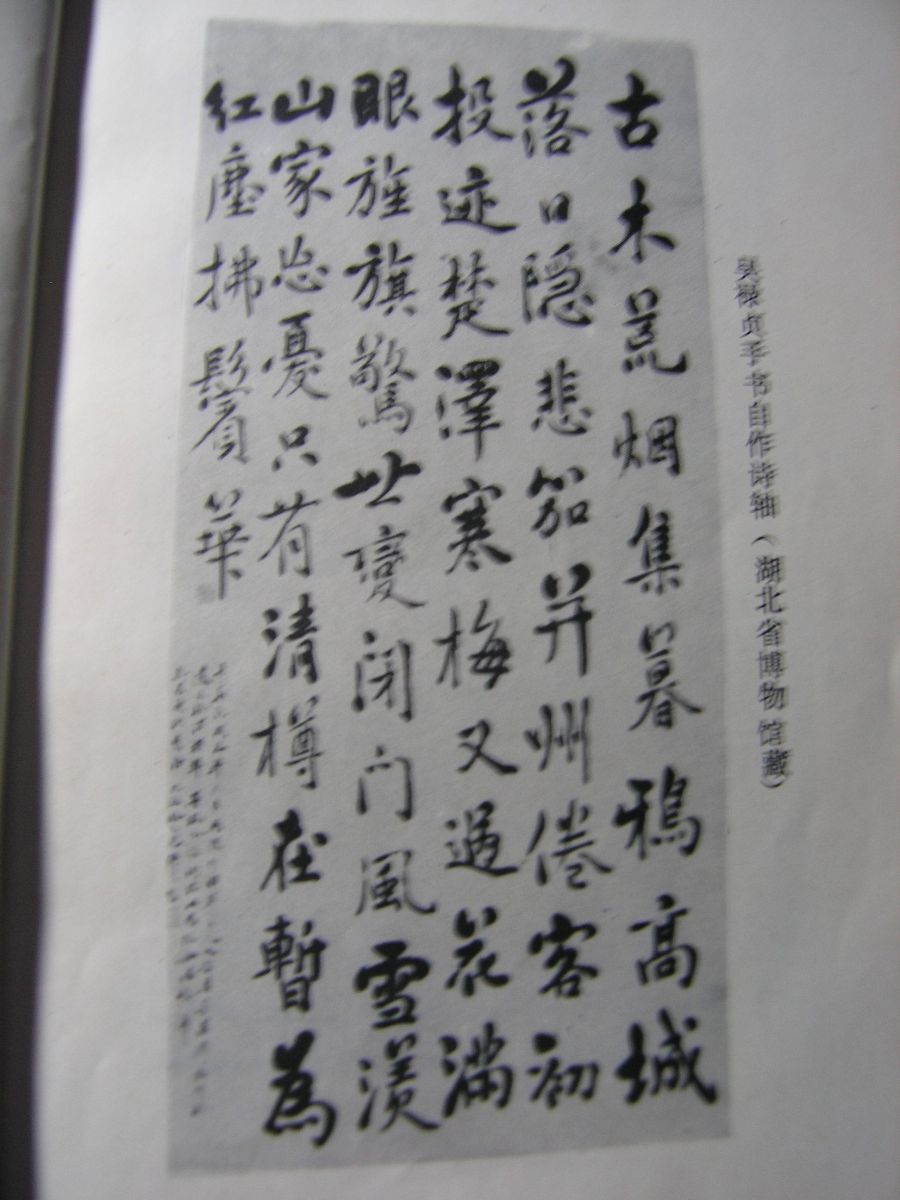

先烈之手書

先烈之手書

為武昌首義播火種

先烈的一些早期革命活動對當時辛亥革命的開創與發展,都有其極為重大的關係和貢獻。如其領導的庚子(1900年)〝大通起義〞,就是第一次把中國民主革命的浪潮,由珠江流域推進到長江流域;亦就是第一次把中山先生所然起的革命烽火,從南部國土延燒到了中原大地,從而劃階段地擴大了武裝起義範圍,首次沖擊了敵人的長江防線,並為以後兩湖革命運動的勃興,乃至辛亥武昌首義的爆發,樹立了先聲,開闢了道路。湖北辛亥革命前輩張難先先生在其著作『湖北革命知之錄』一書中,首列〝庚子之役〞專章,以為其全書之冠;孫中山先生在其所撰《祭吳祿貞文》中,亦以〝倡義江淮 建牙大通〞,為先烈譜寫下了首曲贊歌,其意義在於此。[1]

辛亥革命之武昌首義能在武昌成功奪取政權,與先烈吳祿貞當年在武昌播下革命的火種密切有關,莫如先烈發動具有革命思想之知識分子入營當兵,他所提倡的〝秀才當兵〞最為人們所信服。在武昌建立第一個革命秘密機關-〝武昌花園山聚會〞,據當時人們回憶,先後參加花園山聚會活動的進步青年,共達四佰餘人,其中絕大多數後皆成為辛亥革命的骨幹力量,最為著名有李書城、耿伯釗、孔庚、朱和中、劉靜庵、胡瑛、張難先、曹亞伯、時功玖、周維楨、藍天蔚、胡秉柯、馮特民、徐祝平、張榮楣等等,則皆曾在本省及外省革命活動中,作出過重大貢獻,成為知名的革命領導人物。又如〝科學補習社〞、〝日知會〞等重要革命團體的組織者和領導者,劉靜庵、胡瑛、張難先等人更是由先烈在〝武昌花園山聚會〞活動期間親手培植起來的。辛亥革命前輩李書城、耿伯釗、朱和中、張難先、孔庚當年談起先烈,他們都異口同聲地稱:〝當年綬卿先生投身革命最早,實為湖北革命第一人〞。[1]

吳祿貞雄才大略,以天下興亡為己任,矢志於中國的改革與進步,在革命黨人中有崇高的威望。甚至連保皇派領袖梁啟超對他也倍加崇敬,視其為中國的希望之星。梁氏在先烈遇難前所寫的一封信中指出:“今後之中國,其所以起其哀而措諸安者,舍瑰偉絕特之軍人莫屬也,其所以由此以談,則天下蒼生所望於公﹝指吳祿貞﹞者,豈有量栽!”[2]武昌首義爆發後,全國都注視著吳祿貞的行動,革命黨人更寄予他厚望,如果他不死,北方起義能實現,局勢將是另一番景象,革命將會順利取得進展,袁世凱豈能輕易篡權竊國?!使之及北洋軍閥禍國殃民達十餘年之久,真可謂〝有吳無袁〞。

代有偉人振漢聲

先烈遇害的噩耗從石家莊傳出後,舉國震驚。武漢前線起義將士和南方義士義憤填膺,怒火沖天,高呼要報仇雪恨,要求興師北伐,為吳祿貞先烈報仇!曾任吳祿貞將軍參謀的白朗與〝中州大俠〞王天縱在豫西舉行反袁義旗,要為吳公雪恨。義軍一度發展到數萬人,縱橫鄂、皖、陝、甘數省,給了封建反動勢力以沈重打擊。袁世凱先後調動二十萬大軍進行圍剿,這是袁統治時期一次規模最大的農民起義。[3]

[1]吳忠亞,吳祿貞的一生

[2]陳耀林,吳祿貞石家莊殉難記,吳祿貞史料集,第102頁

[3]陳耀林,浩氣長留石家莊,吳祿貞史料集,第212頁

噩耗傳到延邊,延吉、琿春人民群衆悲痛萬分,萬人集會,在北山學堂為先烈吳祿貞舉行了隆重的追悼大會,以志哀思。各界人士敬祭吳公的大量祭文、悼詩、誄詞、挽聯,傾注了東北人民對先烈的愛戴和深情!已編成《延邊哀挽錄》。[1]

一九一二年一月一日,南京臨時政府成立,為了表彰先烈,〝宣示天下,以負忠烈之意〞,臨時大總統孫中山先生於三月七日特頒《大總統撫恤吳、張、周三烈士令》,撫恤烈士遺屬。[2]

同年三月十四日,黃興及社會名流75人發起,在上海張園召開追悼大會,與會者千餘人。孫中山先生親撰祭文,並派專員總統府秘書長胡漢民前往宣讀致祭。十七日上海《時報》頭版頭條刊載了孫中山先生之祭文[3]

[1]陳耀林,浩氣長留石家莊,吳祿貞史料集,第212頁

[2]陳耀林,浩氣長留石家莊,吳祿貞史料集,第212頁

[3]陳耀林,浩氣長留石家莊,吳祿貞史料集,第212頁

孫中山的祭文

荊山楚水 磅礡精英 代有偉人 振我漢聲

觥觥吳公 蓋世之傑 雄圖不展 捐軀殉國

昔在東海 談笑相逢 倡義江淮 建牙大通

契闊十年 關山萬裏 提兵燕薊 壯心未已

灤州大計 石莊聯軍 將犁虜廷 建不世勛

猰貐磨牙 蜂蠆肆毒 人之雲亡 百身莫贖

﹙載《近代史資料》總第二十五號,第二四八頁﹚

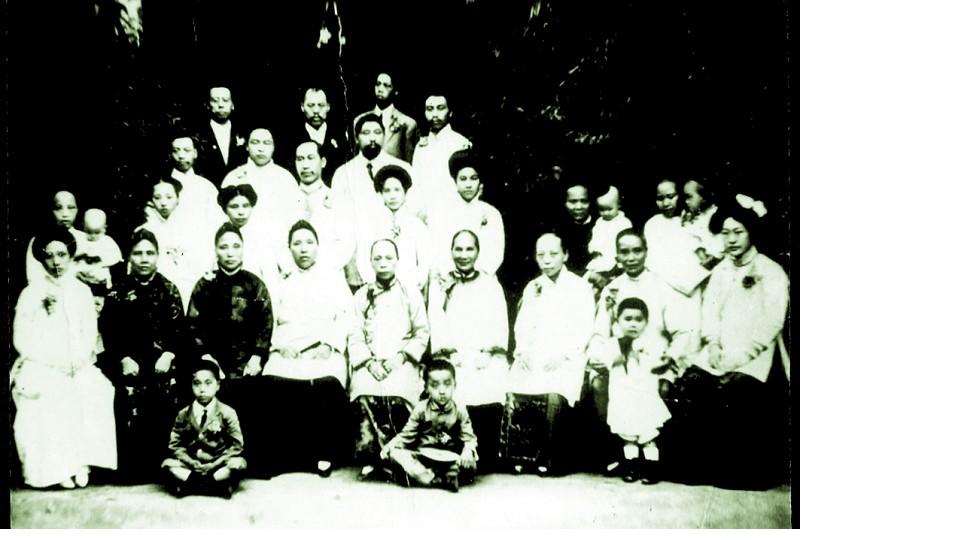

黃興、李書誠到北京先烈家中慰問吳祿貞之母吳太夫人時,吳、黃、李三家老少年合影

同年九月二十一日孫中山先生由太原到石家莊,憑吊了吳祿貞等三烈士殉難地,夜宿石家莊。[1]

一九一三年,吳祿貞烈士殉難兩周年之際,山西人民和河北人民在烈士犧牲地,石家莊正太車站北側,修建了吳公祠和墓園。十一月七日,殉難紀念日舉行了隆重的奉安大典,各界人士瞻禮者萬餘人。[2]

一九八五年,在先烈的故鄉云夢縣已建先三祖叔烈士陵園,供後人瞻仰,云夢政協文史資料委員會並編成<<吳祿貞專輯>>發行出版。

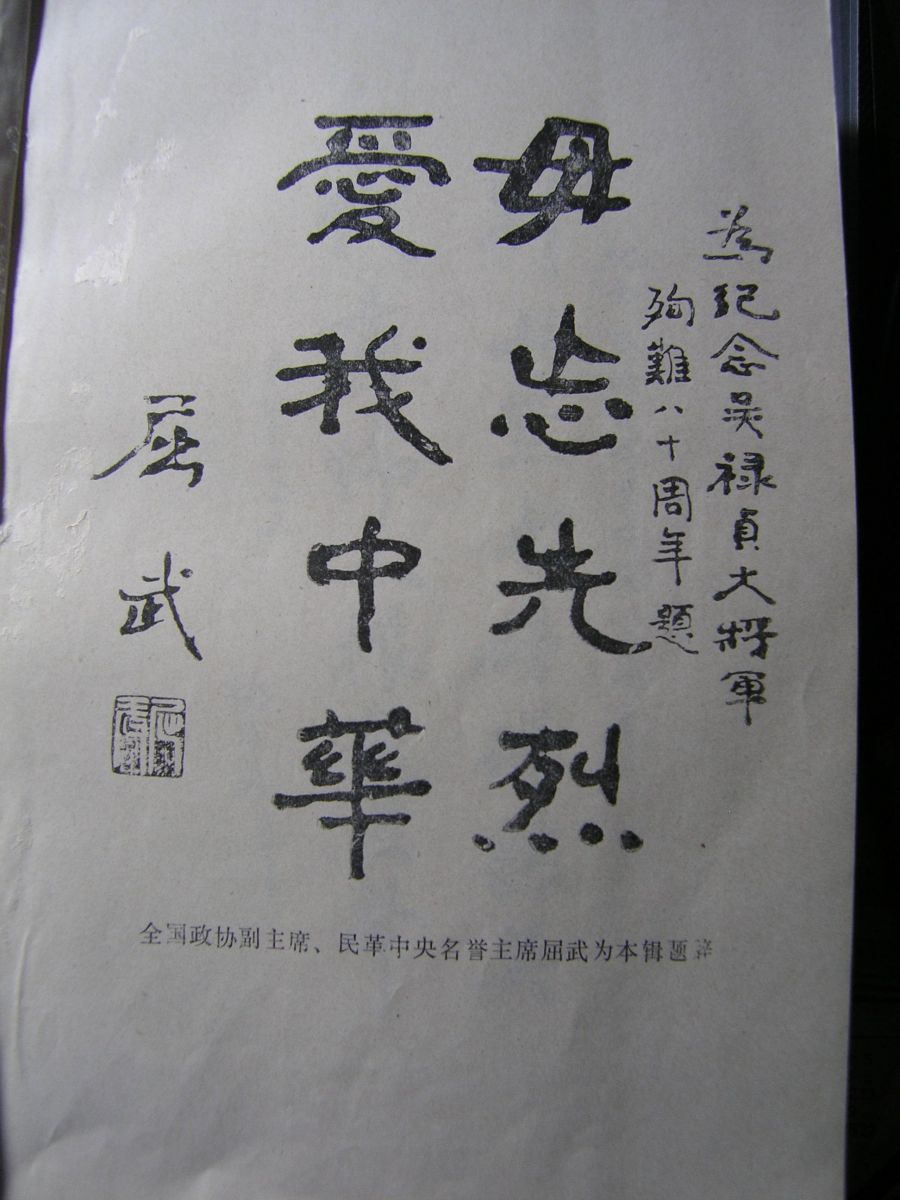

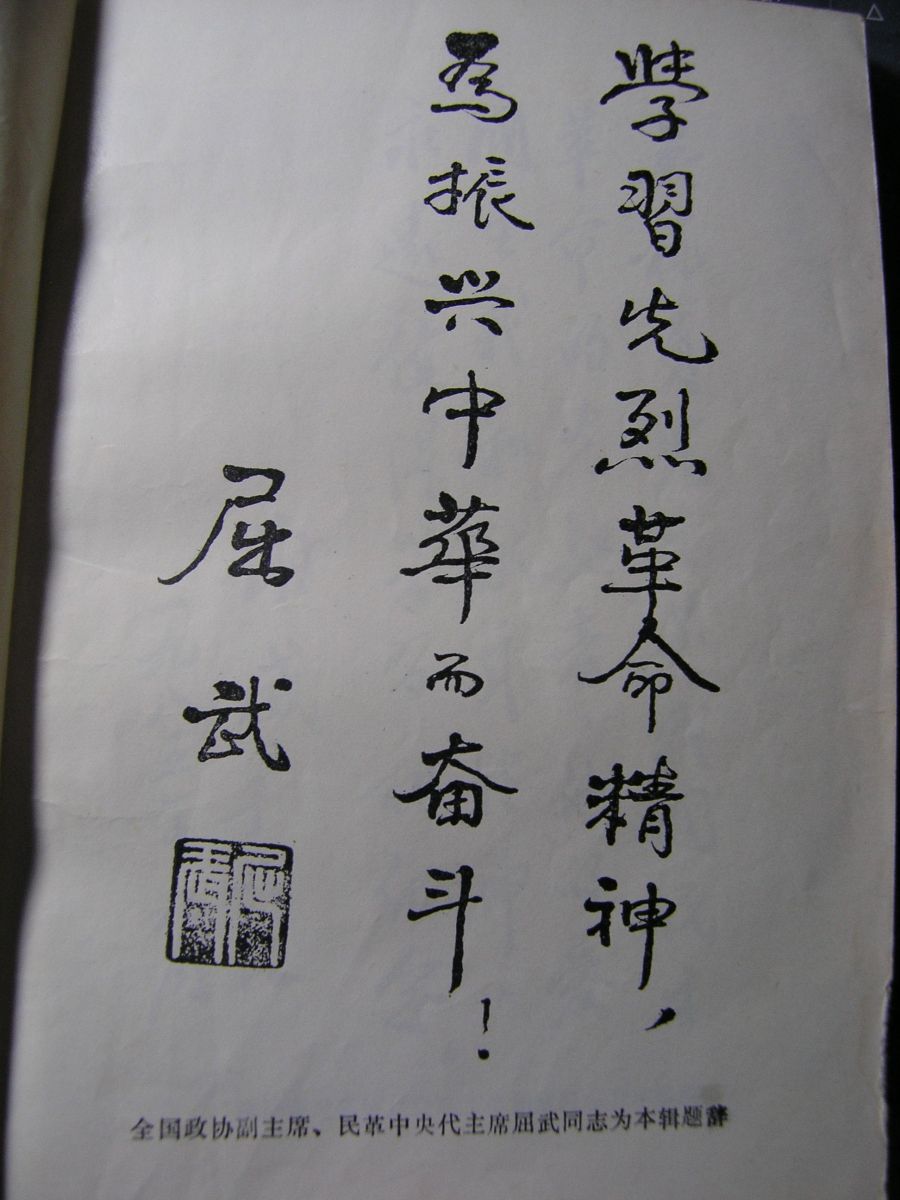

一九八五年、一九九一年全國政協副主席、民革中央屈武名譽主席曾兩度為先烈的紀念專輯題詞:〝學習先烈革命精神,為振興中華而奮鬥〞;〝毋忘先烈、愛我中華〞。

一九九一年,辛亥武昌首義最後一位老人喻育之志士題詞〝紀念吳祿貞殉難八十周年〞。

二00九年,全國人大常委會副委員長,民革中央主席何魯麗為〝愛國將領吳祿貞〞一書封面題字。[3]

在台灣臺北忠烈祠安放有吳禎貞烈士靈位,被追封為〝開國烈士〞,供後人瞻仰、憑吊。國民黨元老秦孝儀曾主編著書『北方之雄-吳祿貞的故事』,台灣國民黨黨史館亦編著了『九邊處處啼痕-吳祿貞傳』。由此可見,海峽兩岸人民都對先烈有崇高評價。

時任全國人大副委員長、民革中央主席朱學範為戍邊樓題字

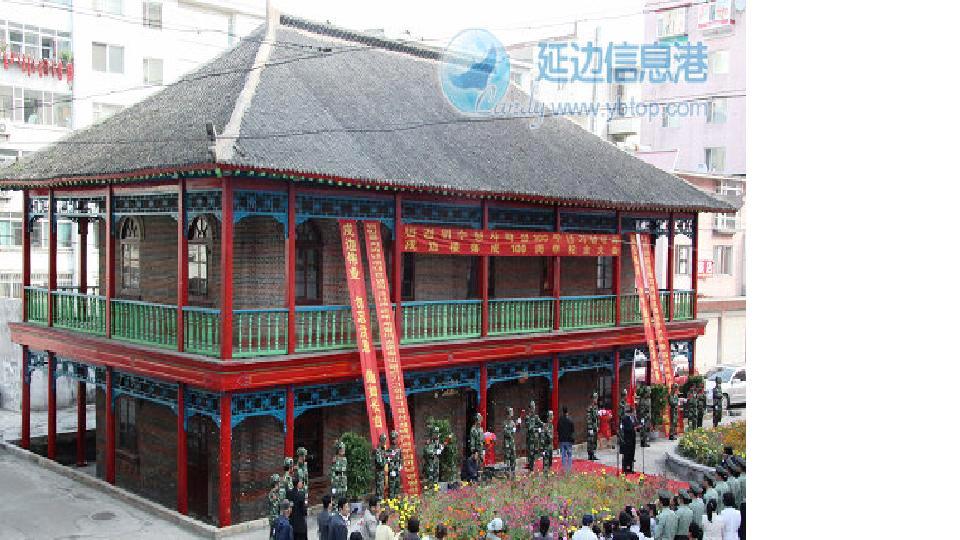

2009年9月18日位於延邊之戍邊樓落成百年揭幕典禮

2011年先烈故鄉立雕像缅怀功勛

吳祿貞孫女吳厚婉在將軍台前留影

以辛亥革命精神促和平統一

澳門辛亥‧黃埔協進會作為辛亥革命志士和黃埔軍校校友之後裔為骨幹的團體,以推動兩岸和平統一為宗旨,成立近七年來一直致力宣揚“一國兩制”下澳門特區所取得的成就,積極為促進兩岸多層次交流而努力,先後走訪了中國國民黨中央黨部、黨史館、臺北國父紀念館、中華四海同心會、廣東省海外聯誼會、民革廣東省委、江蘇省台辦、南京中山陵、湖北省台辦、武漢市台辦、中華黃埔四海同心會、行政院大陸委員會、民主進步黨、民主基金會、中華港澳之友協會、客家電視台、海峽交流基金會、新黨、中國統一聯盟、新同盟會、民革中央、黃埔軍校同學會、宋慶齡基金會、辛亥武昌首義同志會等機構並建立了友誼。2008年,與臺北國父紀念館、南京孫中山紀念館共同在澳門舉辦了《孫中山先生與台灣、南京資料巡迴展》,2009年,與臺北國父紀念館、南京孫中山紀念館、香港孫中山紀念館共同舉辦了“中華韻、兩岸情”梅花攝影大展。自2007年始連續六年在澳門舉辦了別開生面的以“民族心、中華情”為主題之海峽兩岸青少年徵文演講比賽及夏令營活動,分別邀請來自吉林省、北京、安徽省、廣東省、湖北省、河北省、江蘇省、江西省、黑龍江省、香港、台灣及澳門的青少年學生參加此項活動,該活動已成為一項具特色的品牌活動。我們將繼續傳承先輩的革命奮鬥精神、發揮自身的特色及優勢,利用澳門在兩岸交流的特殊平臺,廣交朋友,共同為推進祖國的和平統一大業作出應有的貢獻!

辛亥革命以來,中國人民的一切奮鬥,都是為了實現祖國的獨立和富強,人民的富裕和幸福,民族的解放和復興。實現祖國統一,是中華民族的根本利益所在,是所有華夏兒女的共同願望。2011年迎來辛亥革命百年紀念之歷史機遇,各地都舉行了隆重的紀念活動。紀念辛亥革命活動是緬懷先輩及歷史、立足當前。辛亥革命的歷程蘊含著務實和勇於擔當的精神內涵,昭示後人在所處的時代有所作為,對自己的國家和民族有所貢獻。我們積極探討辛亥革命精神的歷史意義和現實意義。在兩岸關係和平發展新形勢下,弘揚辛亥革命精神,有助於兩岸務實互惠、推動和平統一。辛亥革命的另一功績是開啟了人們思想的一次大解放,是一次偉大的啟蒙運動。當前,辛亥革命精神仍在海峽兩岸具備普遍認同性,能夠成為兩岸文化交流的重要紐帶。

振興中華是全球華人的共同願望,振興中華其內涵包括國家要統一、民族要富強,先烈們當年為推翻封建帝制建立民主共和,為國家的領土完整,拋頭顱、灑熱血。目前兩岸開啟了和平發展的新階段,來之不易,我們應更加珍惜,共同為兩岸和平發展,為早日實現先烈們的遺願,為實現中華民族的偉大複興而努力奮鬥!

參考文獻

吳祿貞史料集 石家莊文史資料第十二輯 政協石家莊市委員會

蓋世之傑 紀念吳祿貞殉難八十周年專輯 雲夢文史資料 第七輯 政協雲夢文史資料委員會

吳祿貞集 華中師範大學出版社

孫東川 中山文化在經濟全球化背景下的現實意義研究論文集

孫東川 中山文化孕育了辛亥革命

吳忠亞 緬懷辛亥首義播種者吳祿貞先烈

吳忠亞 吳祿貞的一生

陳耀林 浩氣長留石家莊

陳耀林 吳祿貞石家莊殉難記

安龍禎編著 爰國將領吳祿貞 世界華人出版社

《孫中山文粹》上卷

尚明軒 《孫中山傳》

李文光 孫中山研究文集第二輯

歐鳳威 《孫中山與澳門的特殊關係》

.JPG)

.JPG)