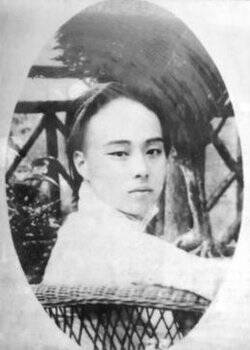

詹蒙;浙江宣平縣人。乳名炳昌,字仰高,號養軒,1892年1月出生。少與王卓同學,喜聞洪楊故事。當時讀書人對時政有所議論,常遭捕治。詹對王卓說:“小雅怨誹,不失人民忠厚處,如何反以獲罪?”武昌起義,王卓先行赴援,詹另約同學季亮、陳人偉等赴鄂投效。鄂都督府予以軍械科員職,詹說:“之所以遠道 來奔,原欲效命疆場,此職殊非所願。”繼而江浙同學赴援日多,而合編為南洋獨立隊。漢口之戰,王卓等先殉國,獨立隊再改決勝團學生隊,由詹和陳方棟率領。

1911年下半年考入南京陸軍中學。 武昌起義爆發後,詹蒙和同學陳果夫等七人赴鄂助戰。 在武昌前線,同盟會會員陳方度與詹蒙二人擔任南洋混成獨立隊正、副隊長。 在陽夏保衛戰的槍林彈雨中,跟隨黃興等人出生入死,共參與了漢口、漢陽五大戰役。11月8日,琴斷口架橋,學生隊擔任掩護。敵軍來到,因斷橋拒敵。11月23日,漢口清軍繞至上遊由蔡甸進犯,三眼橋又為守者所出賣。詹看見敵 人逼近,於是大呼殺敵,率眾猛衝。一彈中詹左耳,季亮解腿纏為之裹傷,詹拒之,說:“我身手尚在,去一耳何妨!”仍向敵撲去,又一彈中顱貫腦而死。

詹蒙在指揮隊友堅守漢陽的戰鬥中,頭顱中彈,英勇犧牲,時年20歲。 民國元年,歸葬杭州孤山東麓的浙軍攻克金陵陣亡將士墓,詹蒙烈士英名刻于正中最大一穴的墓主題名碑上,被譽為「宣平第一敢死士」

.jpg)

辛亥革命志士後裔縉雲--訪武義辛亥革命詹蒙英烈紀念館文

7月15日,“海峽兩岸詹氏共緬辛亥先烈詹蒙活動”在三港鄉石浦村詹蒙英烈紀念館隆重舉行。台灣詹氏大宗祠代表、武義石浦村詹氏後裔及金華市委統戰部、市台辦、市台聯會、縣台辦、三港鄉等單位的嘉賓近百人相聚一堂,緬懷辛亥先烈,共話血緣親情。

台灣詹氏大宗祠詹儒德先生一行受中國國民黨榮譽副主席詹春柏指派,專程親攜詹春柏題詞墨寶“首義功高 兩岸景仰”及祭文、台灣果品前來石浦村拜謁先烈,緬懷詹蒙先烈在辛亥革命中的歷史功績和傑出貢獻。

舉行拜祭儀式後,詹儒德一行在詹蒙英烈紀念館與當地詹氏宗親親切交流。詹儒德說,“詹蒙先烈以剛滿20歲之軀,為推翻封建王朝,建立共和,拋頭顱、灑熱血,非常壯烈,英烈千秋!我們想通過組織開展這樣的紀念性活動,讓更多的人銘記辛亥革命志士的奮鬥與犧牲,弘揚和傳承辛亥革命精神。”詹儒德表示,兩岸同根、同祖、同族,台灣的根脈在大陸。浙台兩地宗親同根同源,以血緣親情為紐帶,最容易激發愛國之情,增強相互間的民族認同感。他表示,今後台灣詹氏總會將組織更多的宗親回浙江尋根認祖,同時,尋找合適的項目進行投資,以回饋家鄉;也希望浙江的宗親也組團到台灣走走看看,親戚越走越親。接着三港鄉黨委書記胡廣靈表示鄉政府正在努力爭取將紀念館申報為愛國主義教育基地,伺機進行整體維修。

武義縣辛亥首義先烈詹蒙,字仰高,號作麒,別號養軒,乳名炳昌。1911年下半年考入南京陸軍中學。武昌起義爆發後,詹蒙和同學陳果夫等七人赴鄂助戰。在武昌前線,同盟會會員陳方度與詹蒙二人擔任南洋混成獨立隊正、副隊長。在陽夏保衛戰的槍林彈雨中,跟隨黃興等人出生入死,共參與了漢口、漢陽五大戰役。

詹蒙在指揮隊友堅守漢陽的戰鬥中,頭顱中彈,英勇犧牲,時年20歲。民國元年,歸葬杭州孤山東麓的浙軍攻克金陵陣亡將士墓,詹蒙烈士英名刻於正中最大一穴的墓主題名碑上,被譽為“宣平第一敢死士”。詹蒙烈士以身報國,在我國民主革命史上書寫的一段閃耀着血與火的戰鬥篇章。近百年以來,原宣平縣各界曾多次舉行紀念活動,並建有“詹烈士祠”,至今尚存輓聯20余幅、祭文10余篇。1926年3月,民國浙江省政府向“詹烈士祠”贈送“毅魄英靈”匾,為時任浙江省長夏超親筆所書。2010年,詹蒙烈士檔案入選《中國檔案精粹——浙江卷》。

2011年,華僑詹應龍、詹楊毅、詹子懂、詹子林及武義縣政協委員王華偉等籌資重修詹蒙英烈紀念館,中國人民解放軍蘭州軍區聯勤部部長詹國橋少將為紀念館題寫館名。紀念館內陳列了大量詹蒙英烈史料,展示了辛亥首義烈士詹蒙在為推翻封建王朝、建立共和,英勇決絶、不惜獻身的革命精神。

連結網址http://www.jhtb.gov.cn/NewsDetail.aspx?id=898

1911年10月10日武昌起義。時在南京陸軍第四中學讀書的詹蒙即隨陳銘樞、陳果夫、蔣光鼐、王卓等擬謀劃光復南京,隻身前去刺殺清廷頑固派頭目張勛,以求為共和除障,時聞武漢吃緊,詹蒙與陳果夫、蔣光鼐、和宋教仁先生諸賢乘日本商船抵鄂。在途中,詹蒙遺書予家人告以許身革命大義。登岸後,其等隨宋、黃二先生得見都督黎元洪,待江浙同學續至,遂合編為學生敢死隊,在漢口一戰失守後,詹蒙加入了重新組建的南京陸中學生獨立隊。後由詹蒙和陳方棟率領。11月23日,清兵從蔡甸進犯漢陽,詹蒙領小隊前往阻擊。激戰中詹蒙左耳和額頭相繼中彈壯烈犧牲。年僅20歲。中華民國成立後,國民政府在杭州孤山為其建烈士墓,優恤其親屬。在家鄉建有詹蒙烈士祠,由時任浙江省民政廳長阮毅成題額,陳果夫、陳銘柩等名將等輓聯文革時被毀。唯留浙江省主席夏超題贈的“毅魄英靈”匾額尚存。

2004年為了弘揚先烈精神,教育後人,三港鄉石浦村詹氏家族自籌資金,四處蒐集辛亥革命首義夏陽保衛戰史料和詹蒙相關文物,開闢詹氏宗祠為“忠烈堂” 將文物展列於此用以激勵後人。(據《浙江檔案》2012年第七期報導其中13件珍藏在武義縣檔案館的詹蒙烈士檔案於2010年入選《中國檔案精粹——浙江卷》)。

2011年在華僑詹子懂先生及武義縣政協委員王華偉等資助下重整紀念館,前段日子,我們特地前去參觀。

紀念館位於三港鄉石浦村的,原為詹蒙烈士家族宗祠(也稱詹烈士祠),詹蒙幼時曾師從族爺爺邑庠生詹道恩在此讀書。

該祠紀念(祭祀)詹蒙烈士始於民國初年,在過去百年間曾多次舉行隆重的祭奠活動。至今尚能收集到輓聯20余幅、祭文10余篇。1926年3月民國浙江省政府贈匾上刻四個鎏金大字“毅魄英靈”,為省長夏超親筆所書(今尚存在紀念館)。

中華人民共和國成立後,詹烈士祠移作他用及“文革”十年動亂中,祠堂遭到了嚴重破壞。

十一屆三中全會以後,為了紀念這位辛亥英烈,詹氏家族後裔於1981年在宗祠內重新安放“辛亥首義先烈詹公諱永言英靈”牌位以此紀念“詹蒙英烈紀念館”(由詹國橋少將題寫館名)。如今館內已經收集到了當年追悼會的輓聯、祭文和諸多記載詹蒙先賢事蹟的書籍等重要史料,以及辛亥百年祭時,社會各界給他們的題詞,如著名歷史學家章開沅的來信,著名書法家詹瀛生、詹秀蓉等題寫的匾額,還有香港浙江省同鄉會聯合會副會長、省政協常委詹耀良、浙江省台聯會副會長徐志輝等人墨寶數幅等。紀念館還着手整理了《原宣平籍辛亥革命志士簡介》等相關史料。1911年10月10日辛亥革命爆發,改變了中國的歷史命運。提到辛亥革命,人們最先想到的便是武昌起義,而很少聽說宣平(武義縣)和辛亥革命有多大的關係。

參觀了辛亥革命烈士詹蒙英烈紀念館使我瞭解辛亥革命時期浙江籍英雄對辛亥革命做出的重要貢獻,深刻體會辛亥革命烈士們為了民族、國家的前途命運和人民群眾的利益、幸福而不畏犧牲,敢於同“強大”的敵人作鬥爭的精神。

衷心地感謝革命先烈為了民族的解放、國家的獨立和人民的幸福,拋頭顱、灑熱血,譜寫了一段悲壯的歷史;感謝他們為後人創造的美好生活。我們要珍惜來之不易的幸福生活,我們不能忘記無數革命先烈為民族、國家作出的巨大犧牲和創建的歷史功勛。

站在館內,心中多了些許悲涼和沉重,因為其破舊,不被人所知。紀念館雖小, 直觀地展示了詹蒙等英烈在中國民主革命史上書寫的一段閃耀着血與火的戰鬥篇章。 辛亥革命志士後裔 縉雲感觸