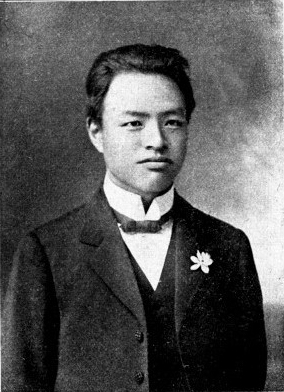

氣節可欽 胡鄂公

胡鄂公先生,字新三,號南湖,1884年9月26日生,湖北江陵人。先生早年在家鄉曾入私塾就讀,至20歲始於公安進新式學堂,因受革命思潮影響,與同學十數人倡立自新社,宣揚推翻滿清,中國才能免於列強瓜分之禍。光緒23年(西元1897年)春,復就讀於郝穴預備中學堂,革命思想更為成熟,乃與同學錢納水等組織輔仁社,後又改為共和會。翌年春,先生至北京,先入湖北旅京中學堂,後考入直隸高等農業學堂及江西高等農業學堂,並成立共和會江西分會,在江西從事革命工作。

辛亥起義時,先生適由北京至武漢,曾將其親歷所見,寫入日記,名為〈武昌首義35日記〉,吾人透過此日記,當可略窺當時情形。茲節錄於後:

「今晨(註指農曆8月19日)在駐馬站上車時,聞得車站中漢口北上客人相與談論,湖北官憲連日防範革命鬧事誇張,人心極為不穩;下午4時半抵漢口大智門車站,不見吳若龍同志等在車站相迓,心頗異之,下車寓大智門車站附近之鐵路第一賓館樓上,下午7時許,余方入室解衣臥,忽聞寓中人聲嘈雜,因出室詢之,據謂聞得炸彈聲步槍聲,余立樓頭細審之,亦聞到步槍聲數響,但聲音微小,幾至不可辨識,再聽之即不復聞;迨9時,余又聞槍聲頻作,尤清晰可辨,余料此必軍隊中同志發難後進攻敵人之槍聲,約20分鐘槍聲又停止,至11時槍聲又起,未幾且間雜以砲聲,12時許天忽小雨,繼之以風聲,至此槍砲聲亦較前稀疏,及至20日上午1、2時之間,忽聞寓中守夜人謂,武昌城中己起火,而槍砲聲亦隨之漸緊,迨3時以後槍砲聲己混為一片,震耳欲聾,至天將曙,槍聲砲聲仍繼續不斷,余亦終夜未入夢。」

「次晨余孑然一身乘人力車至一碼頭,時江漢關鐘聲己九時有半,余欲雇一船渡江,徘徊至4小時之久,竟無一應者,迨下午2時許,始覓得小舟一,舟子渡余至近漢陽門江岸時,岸上數哨兵舉槍指舟作射擊狀,舟子懼,欲退回漢口,余強止之,乃得就岸;哨兵咸為二十餘歲之青年,左臂均纏有白布,用以表彰為革命軍者,余問其長官現在何處,該哨兵等謂在黃鶴樓,余請其導余往晤,該哨兵等見余所服為西服,且無髮辮,一哨兵遂欣然偕余前往,己到黃鶴樓,該軍隊辦事處設於警鐘樓左首太白茶館中,軍隊中衣服冠戴一無分別,惟數兵腰際則懸有指揮刀,其地位似較重要,余與一懸指揮刀者謂,余有事須至都督府見都督;至都督府,府樓上數人下樓相迂,蓋吳兆麟、張振武、李作棟也,延于於都督黎公處,黎公服以淡灰色呢夾袍,面若有不豫者,余與之談國內革命形勢,應於武漢三鎮防守略事布置後,即派兵直搗北京,彼不語;與之談武漢戰守之策,應即派兵將武勝關田家鎮佔領,彼亦不語,時己下午6時,黎公邀余共棹而食,食罷,軍務部副部長張振武請余至軍務部,為余言曰:『黎公原非革命同志,被舉為都督曾再三堅辭不就,故同志所言均非彼所樂聞也。』」

「余聞振武言,始知黎公之任都督係被革命同志所強迫擁載者;未幾忽聞機關槍聲數響,衛隊馬榮上樓報告振武,係三十一標第一營管帶郜翔辰,帶兵二百餘分數路進攻都督府,卒因振武、馬榮率同衛隊抵死抗拒,清軍始未得逞,會陸軍中學代表耿丹率領陸軍中學學生數百人來援,卒將郜翔辰軍擊潰。時參謀部副部長吳兆麟亦巡視各處軍隊自外歸,因與振武商,謂現在都督府內分科雖多,但各自為政,如一盤散沙,非嚴加組織不足以統一事權,現為稽查都督府出入,禁止各軍擅殺,偵取清軍行動暨各國使領態度,應請都督在府內設立秘書處一處,高等偵探科、軍法科、軍需科、庶務科四科,俾各有專守,兆麟、振武即請余起草處科條例,余將條例起草後,晚11時開緊急軍事會議,振武當推余任高等偵探科科長,而吳兆麟、李作棟亦從旁解說,皆謂此事非有上智者不能勝任,余未便固辭,因暫允承之,余分該科為四課,轄步兵一隊、騎兵兩棚、小輪船三艘。中華民國之有偵探科,此為第一次。此即余到都督府之第一日也。」

「9月22日上午11時,都督約楊時傑、冷公劍、鄺摩漢、王振漢等在府午餐,囑余與吳若龍作陪,席中都督徵求余意,擬允京、津、保同志之請,派余代表北上,主持革命,謂余若同意,下午2時軍事會議時即提出討論,余以袁世凱暗殺吳祿貞後,彼擁有近畿各鎮武力,可與革命軍勢均力敵,故為革命策安全計,惟有北上運動京津保灤通軍民同志,嚮應革命,推翻清室,動搖袁氏根本,實為目前要圖,余是始允北行,余於9月24日由漢解纜東下。」

先生抵北京後,組織「京津同盟會」,先生任軍事部部員,因不滿會長汪兆銘凡事壟斷自專,不聽同志意見,乃以鄂軍代表名義,聯合熊得山、錢納水等同志,在天津設立「北方革命軍總司令總指揮處」,先生兼任總指揮,本欲向清軍發動攻勢,惟灤州新軍起義失敗,不得不解散。但先生越挫越勇,迅即聯合北方各革命團體,在天津合組「北方革命協會」,自任會長,繼續為革命大業而奮鬥。

民國1年先生因憤恨袁世凱竊國,乃與錢納水、熊得山等,創辦《大中華日報》於天津,聲討袁氏罪行,因經費短缺而停刊,4月先生加入由擁護黎元洪之「民社」改組之「共和黨」。2年4月先生當選為代表湖北省之第一屆國會議員,5月共和黨又與他黨合併為「進步黨」,先生因政見不合退出,另組「新共和黨」,3年任荊州法政專門學校校長、總統府諮議,4年任四川將軍署秘書,游說四川將軍陳宧反袁。14年回湖北任政務廳長,後再至北京組織「馬克斯主義研究會」,並主編《今日雜誌》,當年先生僅就馬克斯學說純從學術立埸探討,尚未涉及政治,其後該會成員多被中共北京支部吸收,但先生始終並未加入共產黨。

國民政府北伐後,全國統一,先生因與汪兆銘不合,於汪氏一生先生均未任國民政府官職。抗戰前居上海,孔祥熙欣賞其才,請先生為其私人政治經濟顧問;抗戰期間,先生仍留上海,汪偽政府雖多方拉攏冀圖先生出任偽職,然先生高風亮節,始終不為所動。抗戰勝利後,孔氏重返上海,投資《時事新報》,令其在上海復刊,先生出任發行人兼總經理。38年大陸局勢逆轉,先生來臺後,身體日衰,因心臟病於40年10月8日病逝臺北,得年68歲。

參考資料:

「武昌首義三十五日記」,胡鄂公遺稿,《湖北文獻》第十七期59.10.10第二十四期61.07.10。

《湖北旅臺人物誌》第一集,湖北同鄉會印行,77.02.15