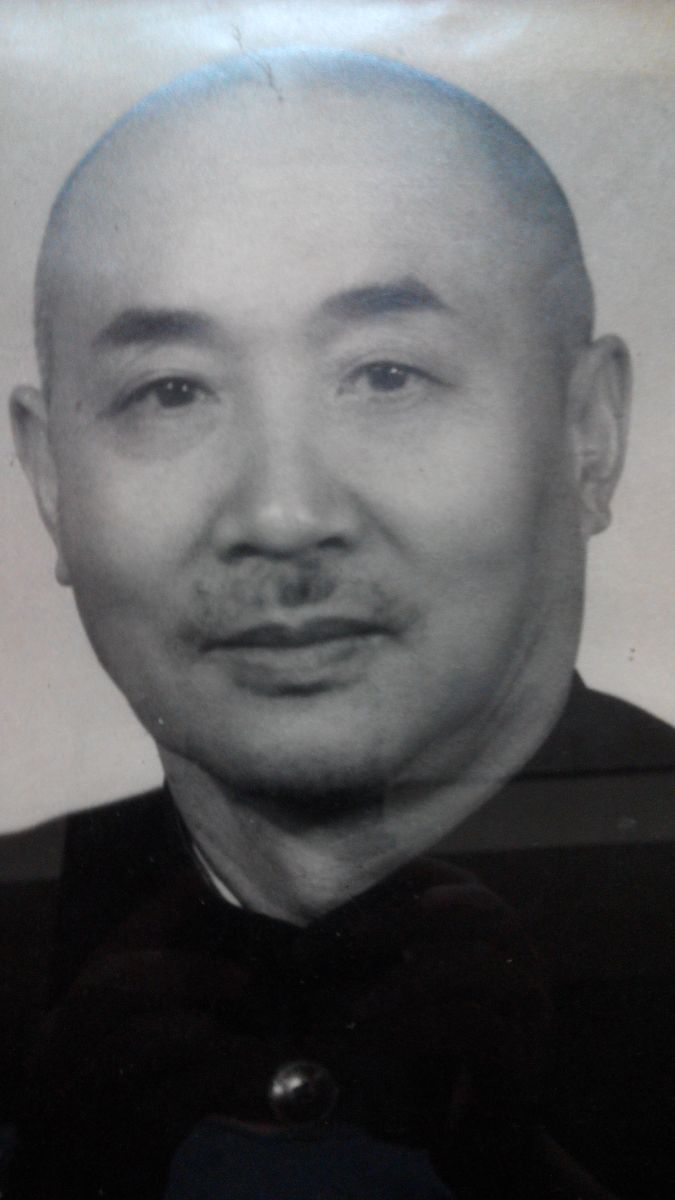

博覽群藉 董先達

董先達先生,字平階,世居湖北沔陽。先生幼承庭訓,以家多藏書,得以遊覽群書,十五歲時應童子試,但以試尚未竣,而清廷已詔罷科舉,當時讀書之出路,已由科舉而改為學校了。20歲,負笈遊學,入陸軍小學就讀,會武昌起義,先生即持戟前驅,以學生身分參與辛亥之役,迄戰事結束,清室遜位,乃復回學校就讀。

29歲,自保定軍官學校畢業,先生雖習軍事韜略,但以自幼家庭影響,具深厚文學素養,去校初,即任陸軍第十一師排長,該師參謀長吳氏,見先生文章詞句,甚為驚嘆,亟以大方家許之,乃於其司令部專設文電主任一席,命先生居其位,以一排長,而擢遷斯職,實為異數。32歲,以亂世倡興團練自保,協助防區,一時各地盜賊絕迹,地方成清世,迨事有所成尋辭職,亦不戀棧。先生素有風操,常贊陶潛不為五斗米折腰,欲從此常居鄉里,為地方處士,以遂夙願。但以民國以來,大局鼎沸,各地靡亂,居鄉亦不得寧貼,不得已乃復出遊宦。自嘆曰:「出處不由己,實乃大苦事,吳梅村言:『一生遭際,萬事憂危』,吾殆與其不相軒輊。」

出仕後,歷任文官武將,雖位不尊但屢獲長官器重授以重任,先生處事重原則,不操切急進,凡事穩紮穩打,操守自持,不隨官場惡例起舞。四十三歲,任剿匪軍東區總部秘書處長,兼司軍法,自踐任迄解組,每三日必巡視看守所,親自查察囚犯之飲食衛生,囚犯有申訴者,必重視以對;有疾病者則詳加詢問,其可免戴手銬腳鐐者,立刻命人除去。對各項案情必仔細辨詰,謹慎決斷;經常對所屬獄吏說,囚者亦人道之常,吾故必踐焉,必躬焉。其時同僚皆稱先生為今之黃次公。既而出任贛浙閩皖四省邊區黨政處長,治所設上饒。為政數年,經常至各地視察,每到各行政督察區之縣市,不先預告當地,隻身入市鄉,求民隱,探輿情;然後至當地之官署,召集官員會議,議畢,必選倫語一篇,擇優講習,以期倡導好德尊禮之政治。

59歲,隨政府播遷來臺,寄寓屏東。當時先生長子嘉瑞正任職於防衛總司令部,及陸軍總司令部,但以受人詆毀而去任,家中經濟狀況不佳。二子光斗,原於大陸任高級中學校長職,入臺灣省任小學校長,生活亦多有困難。先生常舉古聖先賢例,教人守貧無怨尤,其中最發人頓悟者,乃文舒所云止謗莫如自修,沈復所謂名利灼心螫心,及婁師德唾面俟乾之訓,誠一語動人。復教嘉瑞曰:「汝早年入功利場所,因少讀書,今果能致仕,若荀子五十學孟軻,此誠吾門之幸。宜從此溫故籍,研理學。」嘉瑞遵先生命困勉求知,其有玄奧不解者,先生必親自教導。反復質問至其無所惑為止。晚年罹患癌症,三度入院醫療,但皆無法根治。嘉瑞以高價自日本購入珍貴藥材為先生治療,先生以價高不忍食,堅卻之,舉家老幼共勸諫,始潸然下嚥,而病中未嘗一日廢家教,子姪由是皆發憤向學。64,病漸嚴重,住陸軍第一總院就醫,百藥罔效,一日醫師告訴先生:「老人之病,已入不治,半年內且死。」先生聞之,神色泰然,旋即辦理出院,遊歷臺北市,於一舊書攤中,見日本古版之漢書四部,隨即解囊購買,攜回旅寓,詳讀點批,竟忘卻死之將至也。翌日遍訪親友,首先拜訪湖北名賢萬耀煌先生,再拜訪諸故舊,一一與之永訣,談笑如常,且親自書寫輓聯。於民國46年戊申卒,享年68歲。

原配李氏,早逝。復迎劉氏,又歿,再迎羅氏。子男六人,長子嘉瑞,陸軍大學畢業。次子光斗國立湖南大學畢業。三子希安,國立臺灣大學畢業。四子五子臨信、信壽,陸軍軍官學校畢業。六子臨象,國立臺灣大學畢業。皆任教於各文武專校,或高級中學。兒孫一秉先生之教,潔身自好,安貧清苦,勉為人師,幸皆無大過。六人雖不一母出,能花萼相輝,皆先生德化之所及也。

參考資料:

《湖北旅臺人物誌》第一集 湖北同鄉會印行77.02.15