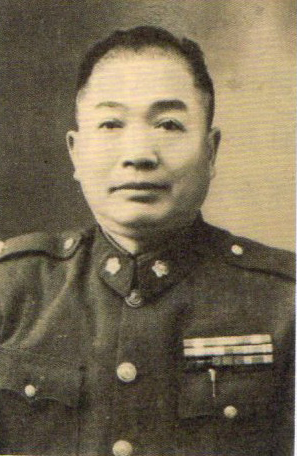

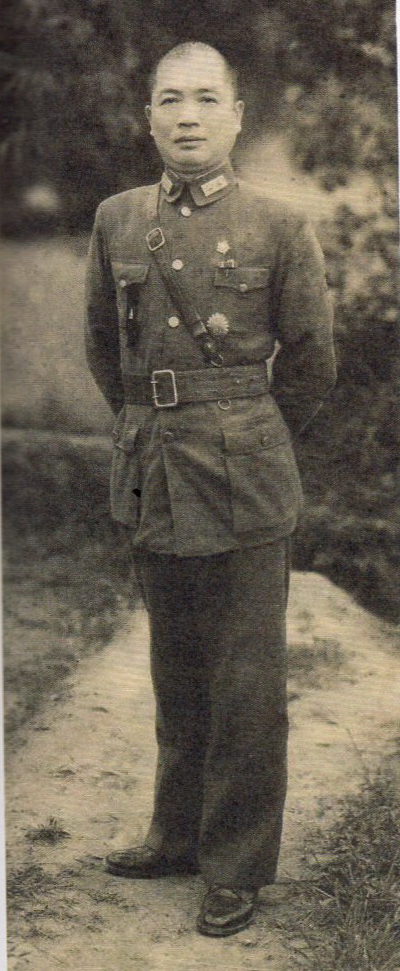

戰略儒將 徐旨乾

湖南長沙廣益中學附屬高等小學畢業。辛亥年先生年僅17歲,本於救國不落人後的革命熱情,毅然加入學生軍參與戰鬥行列,曾撰有〈憶辛亥武昌首義〉一文,茲節錄如下:

「辛亥武昌革命首義,此時余年17歲,正當青年,革命之壯志不後於人,在湘垣受業時亦受此鼓勵,當武昌首義前夕,由湖南長沙回家省親,到後即聞武昌有起義風聲,不勝欣喜,8月20日武昌起義成功後,興奮達於極點,此時武漢各學校均已停課,學生更願參加從軍,於是又有學生軍之組織,收容學生一千五百餘人,編為一團,分為三大營,余亦往投效,被編為第一營第三連,學生軍之幹部則由日本士官生,及保定軍官入伍生隊學生充當,在全作戰之過程中,我學生軍則在武昌擔任城防,兼負守衛都督府、藩庫與官錢局之責。」

「漢陽放棄後,武昌之處境至為困難,黃克強先生晤黎都督時,建議放棄武昌,請以所有兵力全數支援南京之革命軍,助其成功較為有利,黎一時無大主張,乃召集全省文官重要官員舉行一次決策會議,幾經爭論,決定固守武昌,任由黃先生率湘軍赴南京增援。革命軍經此一堅強正確之決策後,軍心及民心均大定,一致決心與武昌共存亡,於是努力重整軍備與防務。此時學生軍則照常擔負一切重要之守備責任,士氣振奮高昂,當敵軍佔領龜山後,常以遠射程砲射擊武昌,城區頗為緊張與混亂,而吾輩學生軍則以大無畏之精神,安慰人心、維持城區秩序,嗣後人民習以為常,亦不以為意;我軍既決心固守武昌,於是沿江岸要點構築防禦工事,上至金口,下到青山,均在守備之內,主在拒阻敵軍渡江登岸,此時敵在漢口漢陽徘徊難決,似不敢輕渡長江,迂迴渡江則又距離太遠,聯絡不易,因此武昌之局勢得以逐漸穩定。」

「學生軍於革命成功後,改編為三級軍事學校,一為軍官學校,以年滿25者編入,一為陸軍中學,以年滿20歲者編入,20歲以下者一律編入陸軍小學,吾此時年十八歲,被編入陸軍小學肄業,嗣後陸軍中小學均編入第二預備學校,而遞升保定軍官學校畢業,湖北陸軍軍官學校則在湖北卒業。」

民國成後先生重回學校,入陸軍小學、陸軍預備學校,再又入保定軍官學校第六期,歷任部隊排連營長等基層幹部後,又考入陸軍大學第七期深造,完成完整的軍事教育課程,畢業後奉派擔任駐湘鄂兩省的第四集團軍及第四路軍隨營軍校教育長,培育兩省軍事幹部千餘人,以後都成為國軍的中堅幹部,在抗日戰爭中發揮了極大的作用。後來先生又晉升團長、旅長、第四路軍總指揮部參謀處長等職。抗戰軍興,奉派任第三戰區浙江溫臺地區中將防守司令,負責海防任務,先生組織民眾、堅固防禦工事,使日軍不敢在該處登陸;旋改派第十集團軍參謀長,由於先生思維細密、兵學修養深厚,尤能重視情報蒐集,判斷正確、兵力運用靈活,致所擬作戰計劃,都能為集團軍總司令採行,且執行後亦都能制敵機先,獲致勝果,使當面日軍土橋一次中將所部,未敢越雷池一步達4年之久。

抗戰勝利後,先生調任湖北省軍管區中將副司令,負責軍隊整訓及充實後備兵員;實施憲政後,先生返鄉競選區域國民大會代表,在家鄉漢陽以高票當選。38年來臺,執行國民大會代表職權,閒時喜讀歷史書籍,尤精兵法,對行軍布陣之事,頗有心得,著有《軍事哲學》一書,對國防理論、建軍備戰及大軍指揮,作有系統的闡揚,見解精闢、獨具慧眼,為多數將領及軍事學者大力推薦的兵學範本。

先生身體向健,兒孫滿堂,老而多福,平居含貽弄孫,享盡天倫之樂,不料因不慎跌倒,傷及骨骼,住院治療後,終因年歲太高,於74年6月23日病逝,享年91歲。

先生德配劉夫人,育有振旅、振舉、振維、振世等四位公子,及福雲、勵貞、麗麗等三位女公子,均卓然有成,蘭桂騰芳。

參考資料:

- 《湖北人物誌》第一集 湖北同鄉會印行77.02.15

- 「憶辛亥武昌首義」 徐旨乾 《湖北文獻》第六期57.01.10