革命遊俠 向海潛

先生少有大志,投身清軍三十二標為正兵,得識同鄉黃申薌,黃為革命黨人,先生受其影響,亦投身革命,當時該標士兵中參加革命者頗眾,先生與單道康、夏斗寅、邱鴻鈞、賀公俠、孫長福等均為活躍之骨幹。先生先後加入振武學社、共進會等革命團體,并邀集軍中同袍李紹白、丁洪本、羅椿山、余協卿、谷雨亭等,仿水滸梁山泊故事,在蓮溪寺中歃血為盟,組成「群英會」,基本會員108人,實際上并不止此數,公推先生為會長,係首義前極為活躍之革命團體,由於會員散布各標營,且多勇猛善戰,在武昌首義及保衛陽夏等役,均立有戰功。

三十二標兵力雖大部份隨端方入川,惟仍有留守士兵及學兵約五百餘人,駐於武昌城外之武建營營房,與馬隊及砲隊接近,為期舉義時一致行動,先生及孫長福負責與砲隊同志蔡漢卿、孟發臣連絡,相約在起義時一致行動;首義之役,三十二標同志得知工程營己經發難,立即衝出營房,按原先計劃向保安門進發,先護送砲隊入城,再協同二十九標第二營進攻督署,先生不幸被旗籍軍官砍傷左眉,血流如注,倒於路旁,幸為馬隊孫繼權發覺,立予救助,先生以縛腿裹傷再戰,由於革命軍砲隊發揮威力,接連擊中督署,瑞瀓、張彪為之喪膽而潛逃,革命軍卒攻入督署,中華民國於焉建立,艱難開濟之功,先生實以百死而成之也。

首義成功後,因先生與湖南會黨及新軍熟識,且素有往來,乃被指派以高級參謀名義,偕湘鄂義軍總司令閰鴻飛率李樹芝一協革命軍援湘,以期長沙儘快響應派兵來鄂;乃於農曆九月初一,奉黎都督令率隊出發,師次岳州近郊,得知長沙業己易幟,遂引軍光復岳州。

民國2年2月27日,孫武與黎元洪結合組織民社,擁黎為領袖,意欲與同盟會抗衡,甚至縱容孫發緒在黎元洪主持之正式會議中,詆毀中山先生言,孫中山如何吹牛,南京政府如何賣國等語。孫武在場不但不加阻止,反推波助瀾言:「南京政府如此,我寧可承認袁世凱。」當埸受到同盟會員楊世傑、查光佛嚴厲駁斥,并引起從四川返鄂之三十一標教導團、起義老兵組成之將校團等成員不滿,黃申薌乃運用先生領導當時己加入許多原文學社成員之「群英會」,發動打倒孫武之湖北二次革命,結果反被黎元洪利用,盡除孫武勢力,但反穩固了黎元洪舊官僚力量,可說是一次失敗之革命。事後先生與黃申薌逃往上海,再潛往日本,隨侍中山先生左右,并與吳鐵城、蔣中正、黃申薌等宣誓效忠總理,加入中華革命黨,證書號碼130號(原件現存中國國民黨中央黨部)。

民國5年7月奉令自日本潛回武漢,召集舊部密謀攻占蛇山,冀一舉而遂出盤據湖北之北洋軍閥王占元,不幸是夜大雨滂沱,人幾無法站立,致攻勢受阻,戰到天明,王占元大量援軍湧至,義軍彈盡援絕,傷亡殆盡,不幸失敗,先生又再度逃亡上海。民國5年,黎元洪繼任大總統,以先生首義及討袁有功,授先生陸軍中將銜,並頒三等文虎勳章(該勳章在辛亥百年時由家屬捐獻湖北辛亥革命武昌起義紀念館永久保存)。

民國6年,孫中山赴廣州成立大元帥府,復召先生任軍事委員。民國7年,任湘粵聯軍參議,後任林支宇部總參議。民國10年,湘軍援鄂,任鄂軍別慟隊司令,軍事失敗後,固守天岳關,擔任游擊任務。嗣後孫中山督師北伐,奉命刻到桂林,乃將部隊交副司令容景芳率領,隻身前往桂林,任大本營軍事委員兼鄂東召討使,隨鄂軍總司令孔庚返鄂展開工作,迨後又遭軍事失利,再返上海小住。蔣總司令率兵北伐,又受徐州行營主任何成濬徵召,重回部隊,轉戰津浦一線,17年江蘇白蓮教倡亂,受蘇督鈕永鍵之請,任江寧、溧水、溧陽等縣聯防處長,專責平亂,迄19年亂平,返回武漢。因不忍見軍閥內戰、同胞相殘,遂自請解甲歸田,以一介平民之身,轉而謀發展社會事業。

先生早於辛亥革命時即為洪門領袖,民國21年眼見中日衝突勢難避免,於是邀集朱卓文(廣東商人)、梅光培(香港及廣州之實業家)、明德(隴海鐵路工會領袖)、張子廉(蘇杭實業家),在上海成立洪門五聖山,并聘李濟琛為會辦(客卿、相當於副山主地位),預為抗日作準備。26年先生領導洪門組織,上至四川,下達江浙,均為其勢力範圍,所屬兄弟尤以商人、基層勞工及軍人為多,後來先生在上海受戴笠之托,與青幫領袖杜月笙召集洪門及青幫弟兄萬餘人,組成軍事委員會蘇浙行動委員會別動隊(27年改為忠義救國軍),下轄四個支隊、三個直轄大隊,其中中共江蘇省軍委會委員張執一,經中共中央軍委會基於國共聯合抗日之政策,批准透過先生推介,擔任第一支隊第三大隊大隊長,而以王繼光(任鐵峰)為副大隊長,該大隊中隊長以下幹部均為中共黨員。

淞滬作戰時該軍在浦東一帶,進行游擊作戰,對日軍及偽軍進行阻擊、襲擊、牽制、破壞等作為,達成預期目標。戰爭中期,復與杜月笙先生合資捐獻戰機20架,命名忠義號,在重慶珊瑚壩機埸呈獻政府。先生更在桂林、貴陽等地創辦西南機械廠等實業,厚植抗戰力量;復眼見難民流離失所,境況堪憐,號召洪門兄弟,在粵桂境內開設多處難民救濟站,救助後撤難民,為彼等淋浴後供給食宿衣物,派洪門弟兄護送至安全地帶,活人無數。33年桂林撤退,先生押運西南機械廠十車器材西行,到獨山時,見沿途難童衣不蔽體、飢寒交迫,行動艱困,,幾無法再往前行,至為不忍,立刻下車命人悉數將器材卸下,十車全部載運難童至重慶,交由蔣夫人開設之難童教養所收容教養。先生出殯時,仍有當年難童到先生靈前行跪拜大禮。

抗戰勝利,先生回上海,重整洪門組織,此時組黨風潮正熾,先生認洪門宗旨在服務社會,而非求取政治利益,主張組會而不組黨,成立新中國建設協會,旋被選為理事長,徐寬任幹事長,并聘章士釗為秘書長,與李濟琛之中國國民黨革命委員會合作,共同為服務窮苦大眾、建設新中國而努力;後大陸局勢逆轉,先生至香港,由胡宗南上將接運來臺。

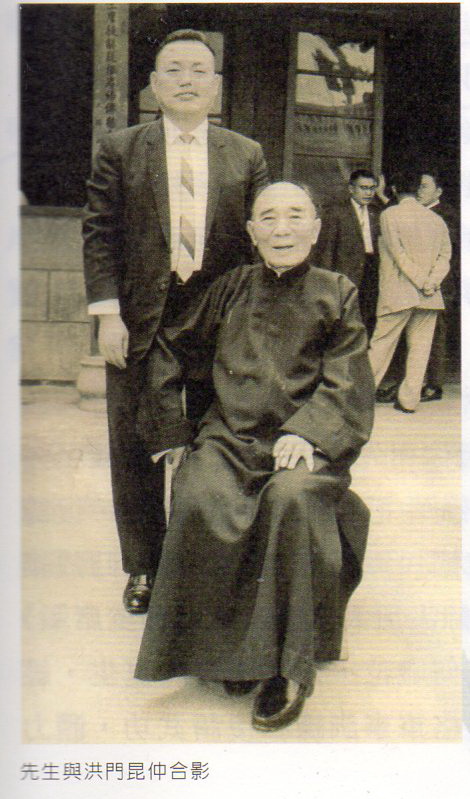

先生來臺之初,剛好中國民主社會黨主席徐傅霖擬在臺北召開該黨全國代表大會,但苦於人力不足,因徐與先生為舊識,數度親至先生寓所懇托,希望在人力上予以支持,先生感於徐主席之誠意,復認臺灣既號稱實行民主政治,自不宜只有國民黨而無其他政黨,乃放棄四十餘年國民黨資歷,率洪門昆仲三百餘人加入該黨,義助徐主席。

先生對國家只知盡義務從不祈求任何職位,來臺後自力更生,經營煤炭店,淡泊自甘。因年輕時曾受嚴格軍事訓練,復諳武功,體力過人,年逾八十仍手可舉重物,步履如飛。63年因不慎跌傷腿骨,致久臥病床,引發肺炎,病逝臺北。老友張知本聞悉惡耗,不禁傷感嘆言:「松坡(指向松坡)對得起民國,民國對不起松坡。」并堅持要親自為這位老戰友主持治喪事宜;出殯之日,總統 蔣公親題「志業永昭」挽額致哀,首義同志、親朋好友致祭者近千人,備極哀榮。

先生元配李夫人玉清,生子鐵錚、女愛珍,不幸於抗戰時病故;德配李夫人志芳,因見先生奔走國事,子女乏人照料,至為不忍,乃下嫁先生,生子榕錚;愛珍於抗日戰爭後期病逝桂林,鐵錚娶大冶盛蘭英女士為妻,於先生出亡香港時留居上海,後返湖北大冶家鄉定居,生子柏林、女瓊玲,俱在武鋼鋼鐵公司服務。柏林復生子向往、女向凱,皆己成人。榕錚隨父母來臺,,國防大學法律系畢業,曾任空軍及國防部法務工作,累官至國防部法制司中將司長,為我國軍中法制專才,退休後復被選為國軍官兵暨家屬扶助基金會董事長,服務殉職及傷殘官兵眷屬;86年又被選為辛亥武昌首義同志會第十六屆理事長,99年復又連任第17屆理事長,對傳承辛亥革命薪火、促進兩岸後裔交流,頗有建樹。娶上海黃神雲女士為妻,生有女慈賢、子士賢、近賢均受大學以上教育,學有專精,服務社會,成績斐然。

參考資料:

- 《國史館現藏民國人物傳記史料彙編》第一輯

- 《辛亥武昌首義史編》 臺北中華書局出版60.10.

- 《辛亥首義人物傳》 北京中華書局出版1982.

- 「愛國將領向海潛」 明秉剛《大冶文獻》第二期

- 《鐵軍雜誌》 2008年第2至3期。

- 《辛亥首義史》 湖北人民出版社2011