開封英傑 段劍岷

段劍岷先生字醒豫,河南開封人,1899年12月10日生。祖父振東公,為國子監生,英年早逝;祖母張太夫人斷指守寡,上侍公公、下養幼子拱宸公,含辛茹苦。及拱宸公成人,參與革命。先生年幼多病,鄉俗寄居少林寺為僧,法名國漢,後入開封縣立第一小學堂,就讀時父為其取名立志,期能立大志獻身革命;年甫12歲,即命協助傳遞消息文件。據先生於《河南開封志》所撰之〈辛亥革命開討起義始末〉文中所述:

「作者因生長開封,近水樓台,雖曾參與辛亥河南開封起義,乃係受家大人之指示,時年方十二,既未入盟,亦不知革命真理,在當時為遭遇,在現在為幸運而已,所述資料來源,多為家大人口述及親身經過。」

「吾家住宋門外距城6公里,時在城內縣立第一小學堂讀書,每日早出晚歸,習以為常,家大人拱宸公參加起義,負責組織民軍,在城外負責籌辦糧米,當時民軍住東郊,化裝為零工、小販、挑夫等為數極多;因城門檢查甚嚴,往城中送信連絡,每叫作者擔任;11月初二下午下課後,作者先到和合堂送去一信,並往前營門,見師範學堂多軍警密佈,禁止通行,巡邏者見作者是一小學生,未加注意,乃得急忙跑回向家大人報告,家大人知己事洩,連夜疏散民軍四外避匿,次日天明,巡防馬隊下鄉搜捕,撲了一空。」

「張鐘瑞、張照發、王天傑、劉鳳樓、徐振泉、張得成、單鵬彥、李幹公、王夢蘭、崔德聚等十一人事洩被捕後,慷慨就義。惟清廷殘暴,為嚇阻民眾再搞革命,十一烈士死後所穿衣服,皆被防兵剝去,曝尸三日,無人敢問,野犬分食,血內狼藉。家大人拱宸公倖免於難,見同盟志士死後慘狀,不忍坐視,不顧自身安危,將家中祖產四十畝出售得款,用以賄通士兵,乃得派人用牛車薄席,將烈士遺骸乘夜間運集一處,叢葬於開封關三里堡之亂葬崗中,作者年紀雖小,亦參與其事,故印象深刻。直至民國20年,始由河南省黨部呈報中央,舉行公葬,將十一烈士忠骸遷葬,並修祠立碑,永垂不朽。」

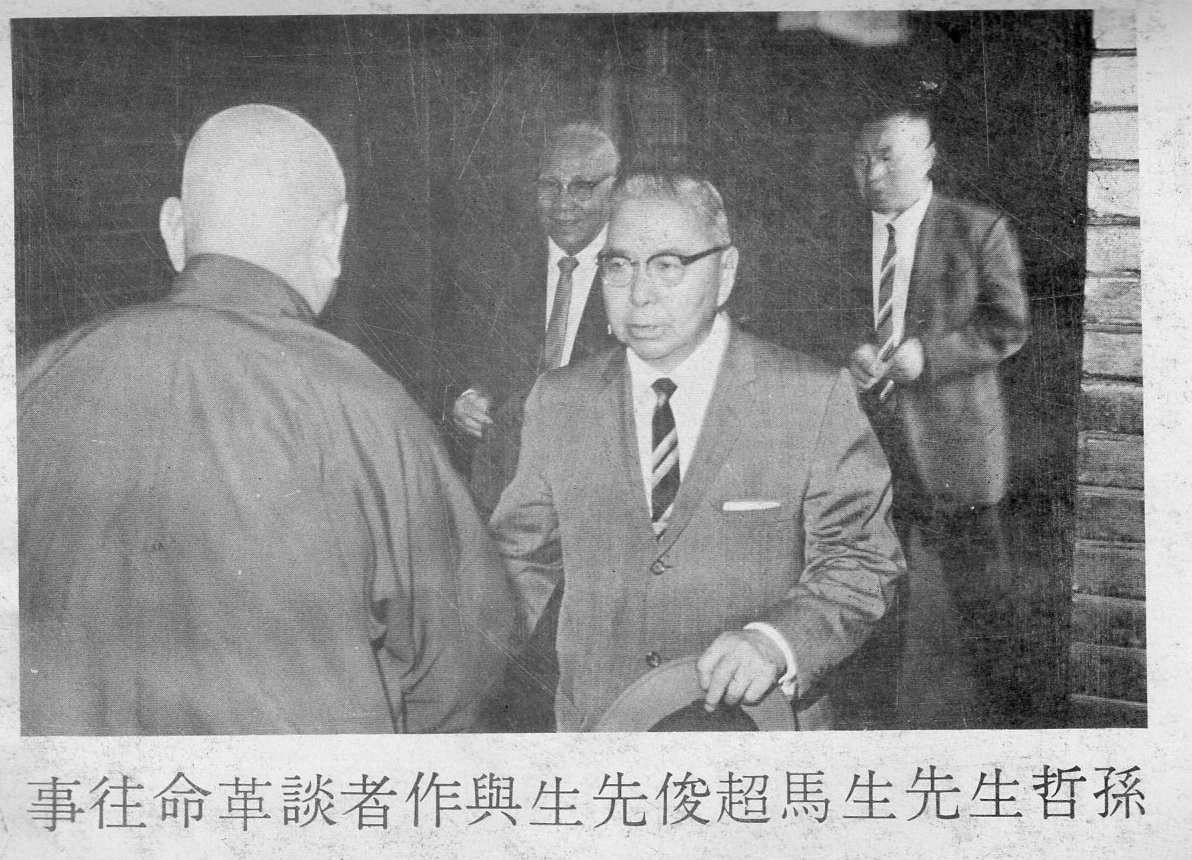

民國成立後,先生繼續學業,入法政專校,曾任河南學生聯合會代表,從事愛國運動,畢業後於民國8年,創辦河南民報,宣揚三民主義, 因言論不容於當政者,曾兩次被捕。民國9年,至上海謁見國父孫中山先生,備聆訓示,革命之志益堅。14年當選中國國民黨第二次全國代表大會代表,15秋奉命為國民革命軍代表,宣撫樊總司令響應北伐,出兵武勝關,斷北軍吳佩孚歸路,會師武漢。後歷任建國軍宣傳處長、四十五軍少將政治部主任、中央軍官團教官、河南黨務特派員、三十一師黨代表、河南省黨務指導委員。抗戰軍興,任正太路特派員,主持華北特務工作,從事敵後特務工作,蒐集情報、暗殺敵寇漢奸、組訓游擊武力,出生入死,艱苦備嘗。29年奉調軍事委員長侍從室。迄抗戰勝利,解甲為民,經地方公選為制憲國大代表,參與憲法制定工作。行憲後先生參選河南第一選區立法委員,眾望所歸,高票當選。

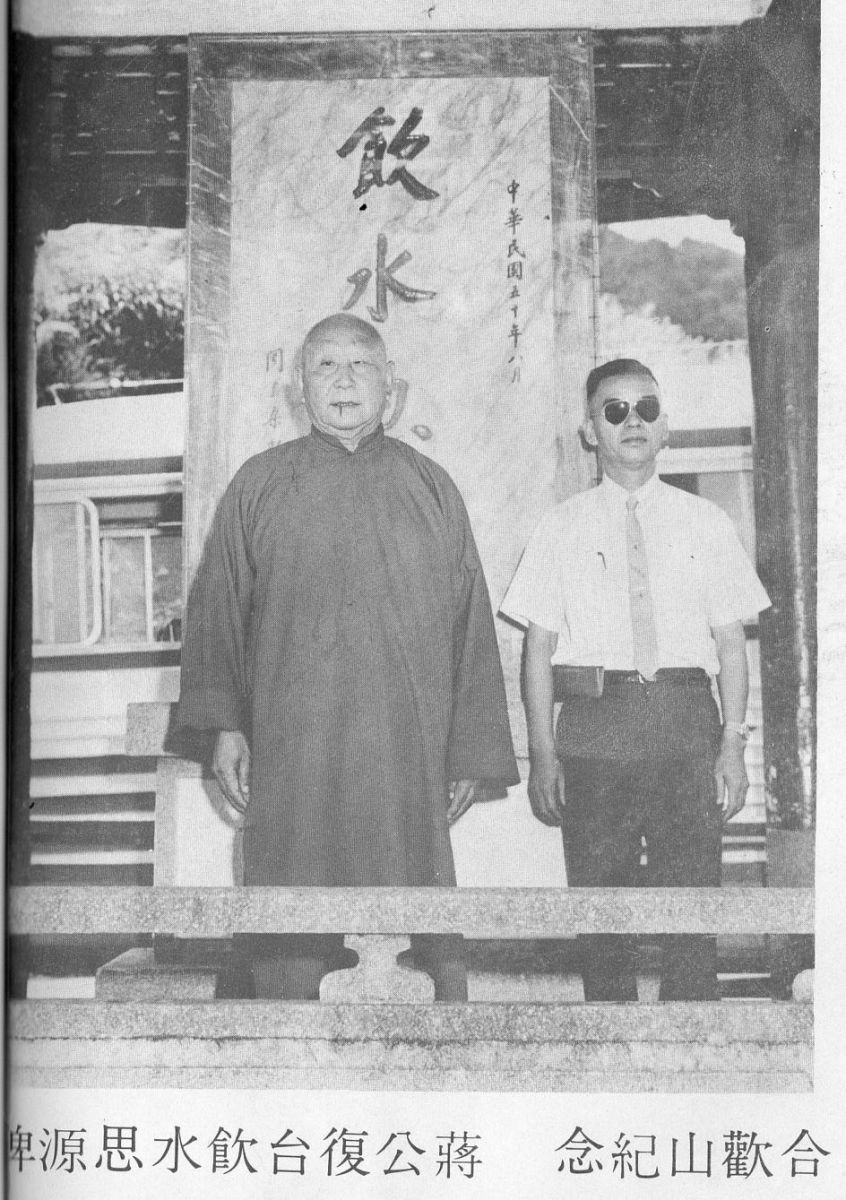

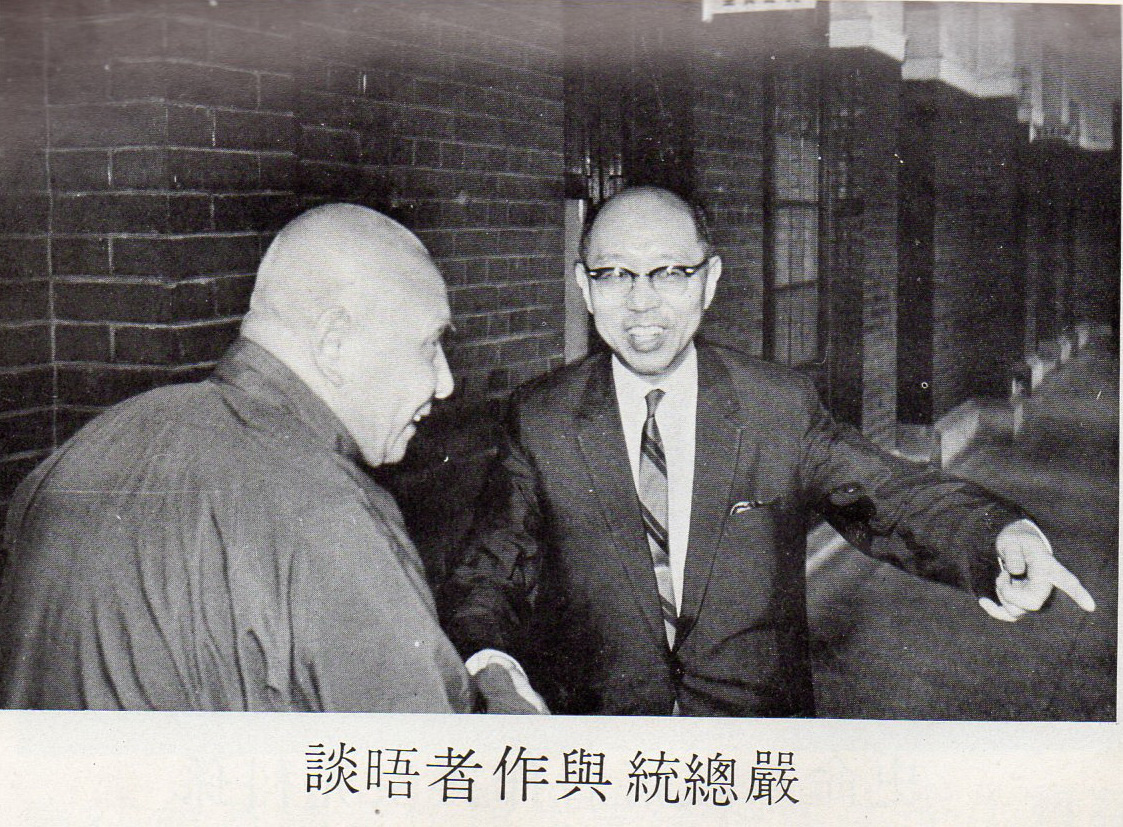

先生來台後,繼續執行立法委員職權,曾擔任內政、外交、交通、糧政等委員會召集委員,為民喉舌、充份反映民間疾苦;督導政府、質詢諸百施政;頗為朝野敬重。先生除致力公務外,復熱心公益、關心社會,曾出任辛亥武昌首義同志會監事會召集人,對連絡海內外革命後裔、蒐集革命史料,不遺餘力。復當選中華民俗改進會理事長,提倡忠孝、改善民俗,貢獻良多。先生因幼時曾習武功,體力過人、精力旺盛,終日奔波,從不會累。惜畢竟年歲過大,加以早年革命,備受煎熬,身體損耗太鉅,不幸於民國76年2月18日逝世,享壽88歲。

先生在台有子四人:為鍾濟、鐘淇、鍾梁、鍾汴,均受完整之大學教育,服務社會,亦復自立自強,克承門第。