百歲老人 喻育之

喻育之先生,字英才,曾用筆名阮恆清,生於湖北黃陂縣喻家塘一個偏僻的農村家庭,父親為謙和商人,有同胞兄妹九人,排行第三。幼時入私塾,誦記三字經、千字文、四書五經,更喜聞歷代治亂興衰之典故,從父輩口耳相傳的傳說、故事中,漸知「國之不存,何以為家」道理。

一九○二年赴漢口繼續求學,廣獵群書,習《離騷》、《史記》、《漢書》,對屈原、司馬遷等英豪心生敬意。一九○六年,考入北京江漢中學,學校教員多為博學有志之士,痛恨滿清政府欺壓百姓、喪權辱國行徑,宣揚求變圖存。多講授西方書籍,灌輸民主自由思想,講述林則徐、魏源、康有為、梁啟超等變革之事跡。在江漢中學,喻育之不僅學到近代科學知識、更開拓了眼界和胸襟,萌生非革命無以救亡圖存思想,這段時間也成為喻育之重要的革命啟蒙時期。一九○八年,喻育之因奔喪回到湖北黃陂家鄉,在家鄉親眼看到中國社會諸多腐敗現象,苛捐雜稅、封建禮教,摧殘着黎民百姓,堅定了反對滿清的決心,遂棄文從武,一九一○年考入武昌湖北陸軍測繪學堂。

此時革命思想早已蔓延於武漢各新軍、學堂中,喻育之除學習地形、制圖、軍事等專業知識外,更涉獵《揚州十日》、《嘉定屠城記》、《湖北學生界》,特別是孫中山、鄒容、陳天華等人的革命著作,更加堅定投身革命的信念。經同學王壽介紹加入共進會,與同道在學校內設立秘密地,傳遞革命信息,聯絡校外新軍代表,策劃起義活動。

辛亥前夕,喻育之和李西屏等人在繪測學堂發起一場剪辮子活動,此時長長的辮子被視為認同滿清統治的重要象徵,而剪辮子自然意味著與既有政治、文化秩序脫離和背叛,校長劉邦驥得知此事後,驚慌失措:「你們吃大清的飯,讀大清國的書,竟敢這樣胡鬧,真是大膽已極,姑且各記大過二次,以觀後效。」喻育之等人並無懼色,剪辮風潮反而逐漸蔓延到其他學校和新軍軍營,成為革命黨人宣傳革命的重要途徑。

一九一一年十月十日,經歷革命思想洗禮的繪測學堂同學得知首義之事,個個精神振奮,在方興、李西屏的號召下,喻育之等人身穿青呢制服,右臂纏白布,以作標誌,趕赴楚望臺,打開軍械庫,每人領得毛瑟快槍一支,負責中和門至通湘門的戍守任務,以防襲擊。在拉鋸式的陽夏戰爭中,喻育之等繪測同學奮勇地投入戰鬥,一次隊伍路經自家衣店門口,喻育之興奮地和家人說「我們去打滿清」,喻育之的二叔聞訊,擔憂侄兒安危,極力勸阻,喻育之道慷慨地說:「滿清不滅,何以家為」,毅然奔赴前線。辛亥起義後,在武昌成立湖北陸軍測量局,喻育之和李南星等人任科員,任職期間,自感學識尚淺,又參加湖北法律專科學校深造。

民國四年,袁世凱倒行逆施激起了全國人民的憤怒,喻育之與測繪局的同事們一起寫文章、集會,奔走相告,勸愛國同胞投入反袁鬥爭。時主持湖北政務的王占元獲悉下令:「捉拿激進分子喻育之」。喻育之被迫於民國五年東渡日本,就讀於東京私立日本大學,後進孫中山和日本犬養毅合先生合辦的政法學校學習法律,在校期間,喻育之被推選為留日湖北同學會評議長,後又被推舉為會長。

民國七年,日本帝國主義與中國北洋軍閥段祺瑞簽訂《中日軍事協定》,段祺瑞的賣國行為,激起了留日學生的強烈反對,喻育之等人走上街頭,進行遊行、示威,堅決反對日本帝國主義侵略中國的行徑。學生運動遭日本當局的鎮壓,喻育之等人被捕入獄,在獄中喻育之等人據理力爭,聲明自己正義立場,加上日本國內開明人士的呼喻,當局不得不釋放學生。面對日益深重的國難,喻育之不忍置身他國,毅然回國,投入國內反帝反軍閥的鬥爭行列。

回國後,與王兆容、曾琦等人成立「中國留日學生救國團」,喻育之任副團長,同時創辦《救國日報》,喻育之任經理。留日學生救國團向各界呼吁,捐款資助回國留日學生的生活費和《救國日報》的經費,許多愛國人士慷慨解囊,其中愛國實業家張謇贊助最多。《救國日本》宣揚救國言論,漸引起在華帝國主義的排擠,孫中山親自過問此事,出資支持喻育之等人的愛國行為。

民國七年,喻育之以「留日學生救國團」和「全國學生理事會」會長名義與各愛國反帝團體聯合,積極活動,堅決反對日、英三次聯盟,慷慨激昂地高呼:「英、日兩次聯盟,中國所受之害,眾所周之。如大家坐視不理,則國家將亡。」學生們個個義憤填膺、熱血沸騰、高呼口號,強烈要求政府阻止英、日第三次聯盟。次日,英國倫惇《泰晤士報》登載消息:「中國喻育之反對英、日聯盟的行動,引起英政府的重視,經提交國會討論,否決了三次聯盟。」為此,同輩們常以「泰晤士報者」稱呼喻育之。

民國八年五月四日「五四」愛國運動爆發,喻育之以全國學生聯合會理事長的身份,偕同上海一批學生、工人、商人代表去拜見孫中山,孫中山在接見時,勉勵大家「言必信,行必果」,堅持反帝、反封建、反軍閥的鬥爭,挽救中國。喻育之不辱中山先生教導,身體力行地投入反帝國主義活動,再次遭到日、英、法等國巡捕房的搜捕,遂化名阮恆清,再渡日本。

此後,喻育之以實現三民主義為畢生奮鬥目標,護法、北伐、東征,他都堅定地追隨孫中山。民國十三年國共第一次合作時,喻育之擔任國民黨上海執行幹事,積極熱忱地和共產黨人合作,曾同毛澤東、惲代英、鄧中夏共同工作。次年赴渝,創辦《重慶時報》,從事北伐宣傳。抗日戰爭期間,喻育之任國民黨湖北省黨部代理主任委員全權處理省黨部黨務工作,曾以私人名義,分函各縣黨部書記長,闡明國共合作,形成抗日民族統一戰線的精神,以動員群眾,一致抗日。時任軍事委員會副委員長馮玉祥曾贈喻育之「要記得收咱失地,莫忘了還我河山」的對聯以共勉。解放前夕,任湖北省人民和平促進會常務幹事、武漢市民臨時救濟委員會漢口執行處秘書長等職。

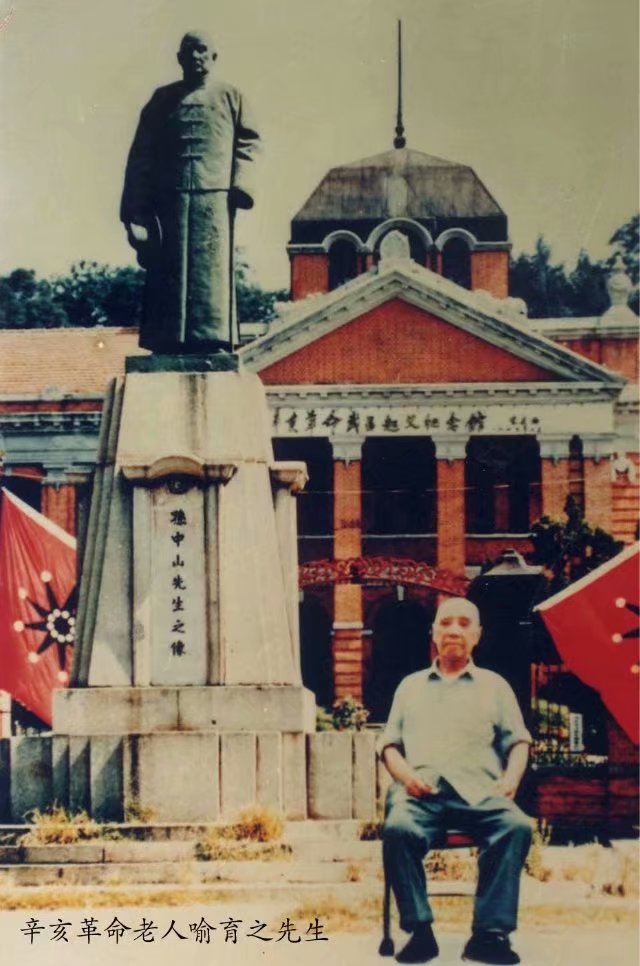

中共建政後,喻育之歷任中南軍政委員會委員,武漢市政協委員、常委,武漢市人民政府參事室參事等職,常撰寫回憶文章,為後世存史。喻育之性情溫和,不爭世事,自成養生之道:「夙興飽,夜寐早,晨半飽,午餐好,晚飯少,看看報,常笑笑,莫煩惱,勤為寶,恆當要,忙得老,乃壽考」,平日喜揮文潑墨以頤神養性,造詣頗深,黃鶴樓東匾題字「楚天極目」即為喻育之所撰。喻育之曾將自己珍藏多年的于右任、居正、李西屏等友人,為他書寫的對聯、詩、弔屏共八副字畫,捐獻給湖北省辛亥革命武昌起義紀念館,這些珍品得以流傳後世。

一九九三年三月十四日,喻育之胸配「天下為公」的徽章,在漢口家中無疾而終,享年一○四歲,最後的辛亥老人安詳辭世。二○○九年六月十四日,來自美國、加拿大、香港、廣州等地的後裔四十餘人,將喻育之先生的骨灰正式下葬,安放在武漢市武昌九峰革命烈士陵園。

喻育之子孫眾多、枝葉茂盛,且其子孫在各領域均有出色的表現。長子培安,大連海運學院畢業,曾任廣州遠洋局船舶大副、船長及廣州海運培訓中心教師、高級工程師,為廣州海運事業培植無數之船長、各級駕駛員,復為船員編寫航海天文教材,創作、編寫了中國第一部航海科教片「船舶避碰」腳本及120分鐘的教學錄像「海上救生」,分別由珠江電影廠、廣州電視台攝制。退休後堅持藝術追求,愛好雕塑、國畫及漫畫,作品受到行家的贊譽,曾在廣州舉辦個人藝術作品展。最近親自制作喻育之先生半身銅像,連同喻育之晚年墨寶捐贈辛亥革命武昌起義紀念館。媳王志瑾,中山醫學院教授,曾由衛生部選派至加拿大進修流行病學三年,現已七十余歲高齡,仍活躍在科研工作第一線,多次應邀出國講學,獲得了很多榮譽。另一子喻一安,中國美術家協會湖北分會會員,湖北漫畫協會理事,現為《老年文匯報》記者。

女兒喻安瀾、喻安榮均畢業於湘雅醫學院,後在長江航運系統醫院任主任醫師。已退休。至於孫輩,更是人數眾多,或在海外發展,或在內地工作,均頗有成就。

喻老先生幼參革命、終身不渝,百歲高齡、無疾而終,子孫近百,枝葉茂盛。其子喻一安為其撰寫的墓志銘,確為實至名歸,堪為其一生最真實的寫照:

三楚英才 黃陂棲風 辛亥首義 德高望重

留學東瀛 抗日先鋒 投身五四 反帝反封

追隨中山 東路討賊 執掌軍法 屢建奇功

欣逢盛世 題寫巨匾 楚天極目 黃鶴樓東

子孫繁茂 五世其昌 期頤百五 無疾而終

清廉耿介 兩袖清風 頂禮膜拜 大哉育公

(黃傳昶)

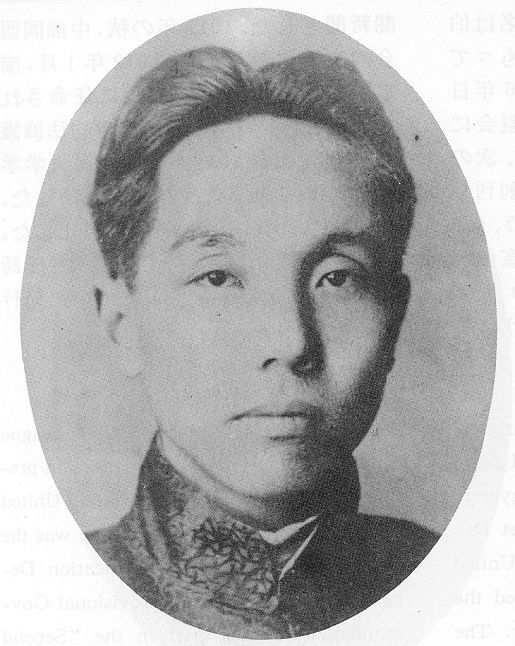

▲辛亥革命老人喻育之先生

參考資料:

〈百歲自述〉,喻育之,《武漢文史資料第2輯、總第32輯》,1988年。

更完整的喻老先生生平,請參見其賢孫--喻東先生所撰:中國最後一位離世的辛亥志士