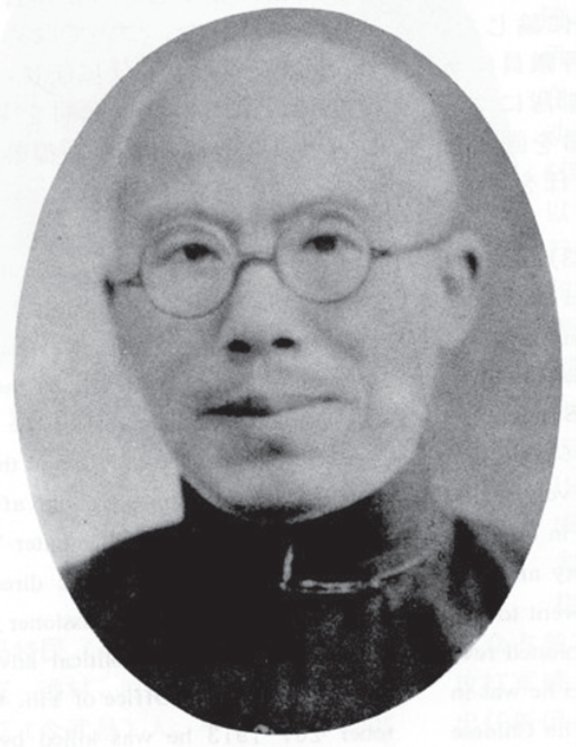

潛心向佛 馮亞佛

馮亞佛先生,名鎮東,字亞甫,湖北漢川人,幼年屢試不中,到二十歲時,發出了「為學苦無成」的感嘆。馮亞佛的青年時代,正處於清朝腐敗、外患頻仍的時刻,不少仁人志士為改變現實而作出了艱難的嘗試,如試圖改變朝政的「戊戌維新」、「義和團」運動等,都對他很有啟示。特別是十九世紀九十年代孫中山上書李鴻章、創建興中會、發動廣州起義等等,這些壯舉對他的教育很大,產生了「天下興亡,匹夫有責」的思想,從心底發出了「況玆國步艱,著鞭那可後」的呼吁。

一九○二年,清廷選派學生赴日留學,馮亞佛認為這是學好本領、報效國家的好機會,就努力爭取赴日,與同鄉楊鴻藻、蔣東佛辭別家鄉,東渡日本,入弘文學院,攻讀社會學、政治學、法學概論以及教育學等。學習期間,有幸結識了黃克強(黃興),經黃興介紹,又拜識了孫中山。

一九○五年,孫中山在日本組建同盟會,他又加入了同盟會。奉孫中山之命,經常往返於南洋與日本之間,宣傳革命,組織、發展同盟會會員。在南洋爪哇、蘇門答臘等地,一面教書,一面經營照相業,開辦電影院,為孫中山、黃興組織的國內武裝起義籌募經費。後經華僑陳衣濤(同盟會會員)介紹給莊曉園,同田桐一起在婆羅洲《中興日報》任編輯。借報紙喚醒海外赤子,共同反清救國。並與田桐密切合作,在南洋、婆羅洲一帶先後、發展同盟會會員四十餘人,組成四個小組,進行革命宣傳。

武昌起義成功後,馮亞佛與田桐日以繼夜地通過《中興日報》向世界各地傳送辛亥武昌首義成功的消息,使旅居東南亞各國的華人紛紛慶祝。不久,受孫中山的指示,從南洋回國勘理鄂政,被委任都督府秘書。然而,他耳濡目睹黎元洪的所作所為與孫中山的三民主義背道而馳,憤起對黎舉諫:「......驅逐了滿清韃虜,換來的應是憂民之所憂,樂民之所樂的革命氣氛」。黎元洪雖然不敢公開反對,卻『視而不見,聽而不聞』,極不滿意與他共事的革命黨人。馮亞佛見狀就辭職不幹了,接任秘書的楊玉如等,黎同樣視之如敵,也不得辭職。他先調顧問,後由理財部派充府河稅局經理。

民國二年討袁軍興,馮亞佛卸府河稅局經理職,將局內所存萬餘元用作討袁經費。二次革命失敗後,被通緝,化裝成日本人,逃往日本去了。民國三年七月,孫中山在日本組建中華革命黨,馮亞佛立即加入,奉孫中山令,再次前往南洋、婆羅洲改組同盟會,辦理黨務。民國六年,孫中山被非常國會選為海陸軍大元帥,馮亞佛任廣州護法軍政府大元帥府秘書,侍先生左右。曾參與砲轟破壞護法戰爭的軍閥莫容新。孫中山手書「天下為公」四字相贈。

民國七年,孫中山令許崇智率粵軍入閩,馮亞佛被調到許的總司令部任秘書長。民國十一年,馮去上海,又受孫中山命令去閩運動軍民軍響應援閩。攻克仙遊縣後,任該縣臨時縣長。

民國十五年,北伐軍抵達武漢,馮亞佛回鄂任江漢宣撫使參贊,並與胡漢民、田桐等創辦《太平雜誌》,探討治國方略,決心做一些有利於國計民生的事業。他深感江漢平原水利失修,淹澇頻仍,於是進行了艱苦卓絕的實地考察,著《改造湖北水利》一書,提出「襄河朝北」規劃,主張將漢水幹流引回故道。同時,還利用「華洋義賑會」的水災救濟款,採取「以工代賑」方式,將漢川中洲湖以北的大片荒地開墾為同興垸(今新堰區永丰、同興、東湖溝村一帶),並疏浚馬港河,開鑿曹家口,有效地減輕了大漢地區的漬澇災害。

南京國民政府成立後,馮隱居南京,醉心佛學,自號亞佛,種花作詩,有《證果園詩集》。民國十八年,與吳醒漢、查光佛、熊秉坤、賈伯濤五人被聘為湖北革命博物館籌備委員會委員。民國二十一年,李基鴻任安徽財政廳長,讓馮亞佛在安徽蚌埠禁煙系統任職,後又在四川萬縣任禁煙督察主任。在任期間,他不畏權勢,不循私情,作了大量工作。

民國二十六年抗日戰爭爆發,居正安排馮亞佛在司法院任湖廣視察。這雖是一閑職,但他仍盡職盡責,體察民情,秉公直言,不畏權勢,對那些先發國難財、後發勝利財的人,極為鄙視。他身雖在野,而無奴性,生活簡樸,治學、賦詩聊以自慰。其好友徐瑞林(華僑)知其愛看書,常從上海給他寄書,其中有《四庫全書》和《道藏》各一部。《道藏》一書極為珍貴,馮亞佛把書轉給了南京茅山道觀。後因日寇進犯,南京告警,他輾轉流離,浮居石首,民國三十四年日寇投降後,回到了武漢。

七十大壽時,在重慶國民黨軍委會的劉成禺、居正等為他賦詩祝壽。劉原詩云:「僵翁心矩直,七十又爭秋。一舸江南去,十年蜀道留。宴游親短李,談笑傲多劉。姜桂吾鄉性,馮唐在故丘。」對其大半生的為人作了評價。民國三十五年,馮亞佛當選為漢川縣參議會議長。

中共建政後,任湖北省人民政府參事室參事。一九六二年病逝,享壽八十六歲,葬於漢陽扁擔山。

馮亞佛之子競華,早年畢業於金陵大學,已故;長女幼卿,亦畢業於金陵大學,高級工程師;次女幼明,新疆石油公司工作。孫馮則述,武漢市電視大學退休幹部。(胡志明)