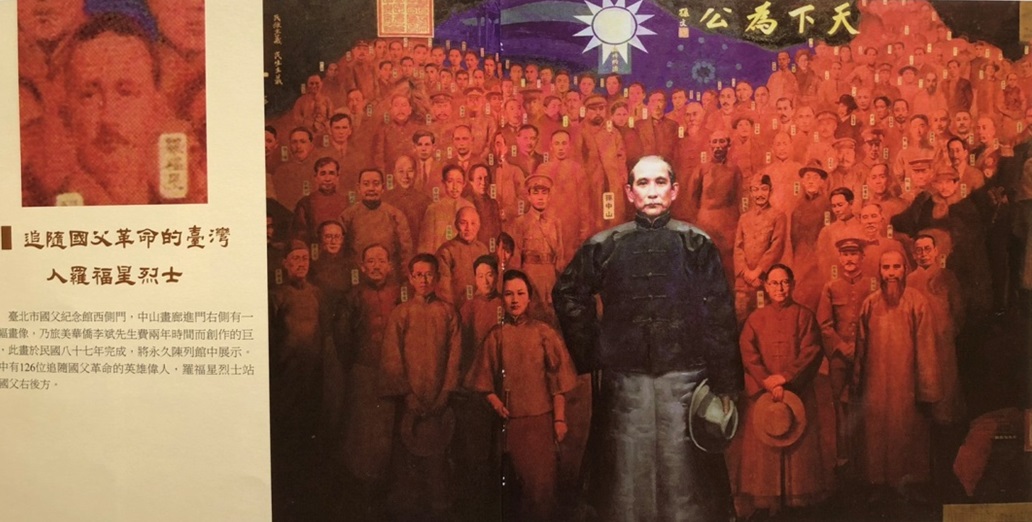

辛亥年3月羅福星與印尼志士回國參加此役。失敗后,避走香港,再轉往南洋。廣州起義雖未能成功,但這批愛國青年不懼犧牲的精神,紀錄在史冊中。孫先生對黃花崗之役曾撰文寫道:「是役也,碧血橫飛,浩氣四塞,草木為之含悲,風雲因而變色」。

329黃花崗之役雖然失敗了,但人心思變,激起了更高昂的愛國情懷。同年10月14日黃興電告胡漢民和羅福星等志士在海外募集民兵,支援武昌起義。羅福星從印尼帶了一批有志青年,乘船到香港,船到港口,守軍禁止人員下船,只准胡漢民一人入港。大家在船上等待消息。想不到很快地全國光復,革命成功了。

這些等在港口的船上的民兵,經過胡漢民安排,前往上海支援建設工作,後來因為經費不足,這批志願軍在蘇州解散,羅福星則停留在上海。他在上海大城市,看著大陸同胞為革命成功而雀躍,想到台灣同胞仍在日本鐵蹄下生活,總有說不出的難過。於是1911年冬至夜裡,悲從中來,寫下了感念臺灣的律詩:其中兩句:「破碎山河誰補綴,天涯兄弟合流離」,讓他想起台灣弟兄們還在日本高壓統治下,於是他下定決心,效法孫先生革命精神,來台號召同志,策劃武裝起義,補綴起這破碎的山河。

1912年中華民國建國之時,羅福星來台號召了苗栗公學的同學一起加入革命行列,又以鏗鏘有力的革命宣言,喚起台灣同胞的抗日情感。他說:「我臺民尚不知日本意欲亡我民族,奪我財產,絕我生命也。諸君不解其中道理,甘受日本之苛政,不久將必失其家人,奪其財產,亡其身矣!」

他鼓舞同胞不要怕日本的武力,要效法辛亥年革命黨不怕死的精神。他告訴同志:「殺頭有如風吹帽,敢在世上逞英豪」;他留下的詩句中寫著「大好頭顱誰取去,何須馬革裹尸回」。漢朝名將馬援說「男兒當死於邊野,以馬革裹屍還葬」羅福星說:「連馬革裹尸都不需要了。」這是何等豪壯的口氣啊!他的勇敢,喚起了許多愛國之士,參加了他的抗日陣容。

只可惜,一年後由於組織龐大受到日本警察的注意。抗日事洩功敗垂成。當時日本總督府特別在苗栗成立「臨時法庭」專審當年起義的大小戰役。最後羅福星與江亮能、謝德香、黃光樞、黃員敬、傅清鳳、被處絞刑,為國犧牲,另有二百餘人判處4年至15年不等徒刑,史稱「苗栗事件」。

林祖密

林祖密字季商,父親林朝棟是清朝主將,曾參與中法台灣戰事,協助劉銘傳辦理台灣新政。日本據台,乙未戰後,舉家遷回廈門。武昌起義時,林祖密擔任福建「諮議局」選舉調查會會長,武昌起義不及一月,全國各省諮議局紛紛響應,各自獨立,因而造成清廷敗落,可見林祖密在福州積極響應武昌起義,才使得各省陸續光復。

►林祖密

1911年辛亥革命成功,激發了台灣同胞的祖國意識,於是台灣志士紛紛組織抗日義勇軍,在 1913年連續發生了關帝廟事件、大湖事件、南投事件、東勢角事件和羅福星領導的苗栗事件,以及1916年台灣最後的武裝抗日「噍吧哖事件」,都與林祖密有密切關連。羅福星在他的備忘錄寫道:「林季商所組織之敢死隊員二萬餘名,已與我會聯合,屆時一舉抗日。」

「噍吧哖事件」在法庭的起訴書上記載著「台中廳下阿罩霧鉅商林季商曾謀議於廈門並派遺羅俊、林元等密謀招募黨員,支助革命費用等事宜。」

丘逢甲

丘逢甲在甲午戰後,以「抗倭守土」號召義士,並成立「臺灣民主國」,無奈後援不足,黯然返鄉。回家鄉之後,他竭盡心力從事教育工作。他提倡孔教,並以西方新思潮辦理教育。可以在建國之初,廣東區教育的改革,和人才的培養,丘逢甲都盡了十分的力量。

國民革命爆發,在廣東有惠州之役、潮州黃岡之役、廣州新軍之役等等,丘逢甲雖然沒有直接參與革命起之事,但是他利用和清廷的關係, 暗中保護了許多革命黨人。為國民革命做出了貢獻。武昌起義成功,九月廣東光復,十月代表廣東赴南京出席組建臨時政府會議。於1912年2月病逝于廣東省镇平縣。

在這辛亥革命 110周年之際,兩岸三地以視訊方式紀念辛亥革命的歷史,深具意義,所謂「創業維艱,守成不易」,我們不但要紀念先烈們為中華民族的命脈流血流汗,甚至犧牲生命,更要效法他們愛國家,愛民族的精神,為中華民族繼續奮鬥。兩岸一家親,在大時代的偉大革命事業裡,台灣同胞並沒有缺席。

►重慶會場

重慶中國三峽博物館副研究館員張宸從重慶革命新知識份子的革命之路及其辛亥革命後的政治取向等方面闡述了重慶辛亥革命的情況。重慶市海峽兩岸交流促進會副會長王建國表示,辛亥革命打開了中國進步閘門,傳播了民主共和理念,極大推動了中華民族思想解放和中國社會變革。中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。中國共產黨人忠實繼承孫先生的遺志,完成了孫先生的未盡事業。無論台海局勢如何變化,大陸推動兩岸關係和平發展的意志堅定,維護國家主權和領土完整的態度堅決,為臺灣同胞謀福祉的初心不變。

艾智科發言:"艾智科(1983- ),男,歷史學博士,研究館員,現為重慶中國三峽博物館(重慶博物館)研究部主任,主要從事近現代史研究。20世紀初重慶新知識份子的革命志趣與政治取向(1903-1912)重慶自1891年正式開埠后,與外界的交流便進一步增強。新學對重慶知識份子的影響開始逐漸顯現。 "西學無不談,自謂攬其要----梅際郇:《感舊贈伯英》"莫不以留學利益相鼓吹。知識份子提倡於先,封疆大吏繼起於後,一倡百和,風氣喧騰於全國上下,大家都感覺遊學為今第一要務。-----陳青之:《中國教育史》

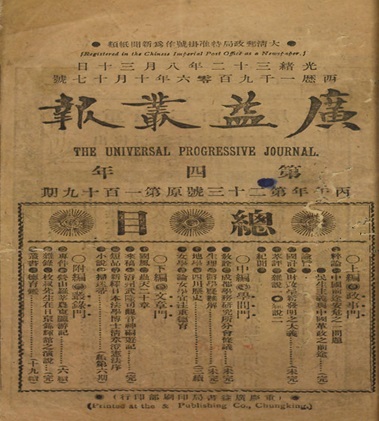

公強會是重慶知識分子1903年第一個組織的的革命團體,尋求富國強兵之道為標誌,以啟迪民智為作用。向楚:《蜀軍政府成立前後》;創辦《廣益叢報》係重慶第一個新知識份子革命團體的機關報出版;出版《革命軍》係重慶新知識份子民主革命的宣言書,並成立同盟會重慶支部,並依託學堂展開革命活動,並藉保路運動乘勢革命,其革命志士的志節多高尚,事成多尋求隱退,避地與人遠,巡簷共鳥還。 寧清及休浣,依膝慰衰顏。----楊滄白著:《天隱閣文集》;"功成事遂,則散處朝市或悠悠林野" -----沈雲龍主編,渤海壽臣輯:《 辛亥革命始末記》。無不顯出其志節之高尚。回想若夫學生能組織一理想團體,中國前途又如之何? 是得下一轉語曰:中國之興,興於學生。...... 充學生之勢力,無論內憂,無論外患,殆無不可摧陷而廓清之!"《論中國學生同盟會之發起》,《鄒容文集》。

►重慶最早的革命機關報

20世紀初,以鄒容、童憲章、陳崇功、楊庶堪、卞鼒、張培爵、朱之洪、朱蘊章、向楚等為代表的重慶新知識份子通過直接或間接地吸收革命思想,逐漸由學生成長為堅定的革命者。1903年是這一轉變的關鍵時間點。重慶的新知識份子以學堂為樞紐,蓄勢待發,並以保路運動為契機,宣告脫離清政府統治

世新大學教授周玉山博士對辛亥革命的意義發表了論述:

一、辛亥革命110年,諸位不忘父祖輩的犧牲奉獻,努力發潛德之幽光,在兩岸做了最有意義的事,我向諸位由衷致敬。

二、辛亥革命最大的貢獻,是建立中華民國。魯迅說:「中華民國是一座豐碑,孫中山因此不朽,革命志士因而不朽」辛亥革命推翻了2132年的封建帝制,這是多麼了不起的成就,它終結的不僅是清朝,更開創亞洲第一個民主共和。

三、辛亥革命是一場文明的革命,與其他革命相較,流的血最少,與俄國革命相較,俄皇尼古拉二世,全家均死於非命,中國末代皇帝則享有優惠,活到1967年,對於滿洲,不以復仇為能事,甚至建國之初,大家都有共識,將驅逐達虜立即修正為五族共和,並將代表五族共和的五色旗,成為中華民國第一面國旗,意義深重。

四、武昌起義從清第八鎮數千名志士,數十發開始,一夕間蔚為驚天的巨變,說明了鼓動風潮,庶民革命方為擴張性,感染力的力量。1911年10月10日新軍中的革命黨人,起義第一個暗號是「同心協力」眾志成城,果然成功,我希望兩岸的辛亥革命後人,今後永遠同心協力,為中華民族繼續努力。

右一為董光瓊秘書長,右二為周永璋理事長,右三為周玉山教授,右四是武之璋主席,左三為羅秋昭教授,左二為陳君祿理事,左一為向榕錚榮譽理事長

►嚴昌洪教授發言

嚴昌洪發言(攝影:謝煜)

辛亥革命研究學者、華中師範大學教授、辛亥革命網首席顧問嚴昌洪發言:題目「武昌首義精神在湖北武漢的傳承與弘揚」湖北歷史上,曾有過「楚雖三戶,亡秦必楚」的典故,秦朝亡於陳勝、吳廣、項羽、劉邦等楚人之手。歷史有時有驚人的相似之處。

統治中國二百六十年的清王朝也正是亡於「楚人」之手。武昌首義的槍聲點燃了辛亥革命的燎原烈火,同是楚人的湖南革命黨人率先回應,南方各省紛紛"獨立",清王朝陷於土崩瓦解的境地,清廷黯然宣佈退位。由於武昌首義時的天時、地利、人和,湖北革命黨人"亡清必楚"的口號對清王朝來說,確是一語成讖。辛亥革命後,湖北革命黨人和人民大眾,既不因武昌起義的首先勝利而居功自傲,也不因辛亥革命的最終失敗而怨天尤人,而是在後來的歷次革命鬥爭中,重振荊楚雄風,繼承敢先天下的首義精神,先是與黎元洪的倒行逆施鬥; 後是追隨孫中山先生,參加"二次革命"、討袁、護國、護法運動,為挽救革命而進行英勇鬥爭,辛亥首義精神鼓舞著湖北革命者和人民大眾在白色恐怖中昂首前行,在茫茫黑夜中執著探索,在舊民主主義革命終結之際,湖北革命黨人又肩負起新民主主義革命的重任。鐵路工人血灑江岸,漢口民眾收回英租界。

北伐軍打到湖北,武漢成為國民政府所在地。抗戰期間,在首都南京陷落後,武漢擔當起全國抗戰臨時首都的責任,成為全世界矚目的東方抗擊法西斯的中心,"保衛大武漢"的口號與"保衛馬德里"一樣曾經激動著千百萬人的心。武漢會戰,粉碎了日寇速亡中國之夢; 石牌大捷,阻斷了日軍進攻重慶之路; 新五師敵后遊擊,更使侵略者遭到沉重打擊...... 以上史實表明,辛亥以後的湖北革命歷史,每一頁都充滿辛亥革命精神的光輝。武漢以英雄城市的形象屹立在中華大地上。新中國成立以後,特別是在改革開放以來,湖北人民繼續發揚武昌首義敢為天下先的精神,在荊楚大地上不斷譜寫現代化建設的凱歌,不僅在20世紀50年代建起了萬里長江第一橋,使天塹變通途,而且把辛亥革命領導者孫中山先生在《實業計劃》中為湖北、武漢所描繪的現代化建設藍圖逐步變為現實。

辛亥革命的精神最重要的一點,就是振興中華,使中國自立於世界民族之林的民族自覺精神。"振興中華"的口號是孫中山先生最先提出來的。辛亥志士們為什麼要革命,就是要改變中國貧窮落後,受人欺侮的處境,他們把這種處境的成因歸之於清王朝的腐朽統治,所以要舉行反清革命,要實行三民主義,建立一個獨立、民主、富強的新中國。他們的目標雖然由於各種原因沒有能夠實現,但他們的精神卻給後人以啟迪和鼓舞,至今仍有教育意義。今天我們紀念辛亥革命,就是要發揚辛亥志士們振興中華,富強祖國的民族自覺精神,努力為完成國家的現代化事業和祖國統一大業而貢獻一份力量。如果從武昌首義來看它的精神,那就是當年革命志士們打響辛亥革命第一槍,表現出一種"敢為天下先"的精神。

這種「敢先天下」的首義精神已被人們廣泛接受,並被吸收進武漢市提出的"敢為人先,追求卓越"的城市精神之中,成為武漢人民解放思想,開拓創新的精神源泉。武昌首義文化、首義精神,是武漢現代城市文化之根、之魂。今天我們打"首義牌",就是要尋找武漢城市的根脈,熔鑄武漢文化之魂。一百年來,湖北、武漢地區積澱了厚重的首義文化底蘊,首義歷史資源遍佈全市,將這些歷史文化資源保護好,開發好,利用好,讓現實與歷史接軌,讓歷史文化與現代文化融通,就能提高城市的文化品位,提升城市的文化形象,增強城市的影響力和競爭力。兩岸同胞應該在利用這些歷史資源和歷史記憶等方面進一步加強合作與共用,深化兩岸經濟合作和文化往來,推動兩岸關係和平發展。因此,紀念辛亥革命,建設首義文化,弘揚首義精神,具有重大的歷史意義和現實意義。

前排中夏瀛洲上將,右一武之璋,右二周玉山,前左一羅秋昭,左二向榕錚,後右一薛引,右二王啟漢,後右三秦立錦,後左三周永璋後,左一陳君祿、後左二董光瓊

主持人向榕錚榮譽理事長:最後一位發言是武之璋先生,歷史學家也是辛亥後裔

武之璋老師(辛亥志士武旭如志士的後人)義大利歷史學家名言:一切歷史都是當代史,即所有歷史都是發生的事實,成為歷史事件一定有非常多的檔案,但解讀者往往有問題 可能是意識形態,可能受到知識侷限,也可能受到當時文明的問題,解釋歷史不夠徹底,不夠清楚,不夠客觀此為常見,所以我以研究辛亥歷史多年有些感慨,辛亥革命做為一個驚天動地的歷史事件,大多研究者多偏向政治事件,而非文化事件,回朔孫中山奔走革命,一開始他是立憲派,後來因清政府殺了六君子,斷了立憲之路,所以支持康有為及梁啟超的群眾,一夜之間倒向孫中山,才有同盟會的壯大,才有辛亥革命的成功,孫中山深入研究東方與西方的差異,提出三民主義,也為封建社會的中國如何走上共和,寫了一本小冊子,「民權初步」是實踐民主的步驟,非常有實用價值的書,如今重新來看辛亥革命是全民革命,而非是資本家的革命,參加革命的元老、新軍多受到孫中山的號召,多是知識分子,辛亥革命的成功鮮少革命志士利用此發財、享受特權,綜論辛亥革命更能突顯這些志士志節與孫中山的追求理想的堅持。

向榕錚主持人,請夏瀛洲上將為本次視訊座談做一總結:

謝謝學者精闢的發言,以個人來說獲益匪淺,各位的報告雖然只代表個人的意見,但字字珠璣,值得兩岸政府及人民反省與深思,今天海峽兩岸後裔及學者的視訊會議到此圓滿結束。我相信每位為辛亥革命犧牲的精神與價值,均彰顯了時代意義,也希望兩岸後裔珍惜血濃於水的家國親情,期盼世代永遠長存,最後感謝重慶的趙琳莉女士、湖北的熊永鑄後裔、台灣的辛亥武昌首義同志會及中華民族團結協會的工作人員最後祝福各位身體健康,萬事如意。